DANS L’INTIMITÉ DE ROMY ET DE LA SALLE OBSCURE

BABYGIRL

BABYGIRL

Directrice générale d’une grosse entreprise américaine, Romy Mathis est une executive woman dans toute l’acception du mot. Cette femme qui peut parler avec aisance d’IA opposée à l’intelligence émotionnelle, est aussi une parfaite épouse et une mère aimante. Un jour, dans la rue à New York, elle voit un chien agressif être ramené au pas par un jeune homme. Qu’elle croise bientôt dans les vastes espaces de sa boîte où il débute comme stagiaire. « Comment avez-vous fait pour calmer le chien ? » interroge Romy. « J’ai toujours un biscuit sur moi » répond Samuel. Alors que les fêtes de Noël arrivent, l’entreprise organise une soirée pour le personnel. Samuel y danse joyeusement et égare sa cravate. Le lendemain, Romy la récupère à terre, la hume, l’enfonce dans sa bouche… Le film s’ouvre sur une séquence où Romy et son mari font l’amour dans le lit conjugal. « Je t’aime » dit le mari. « Je t’aime » répond l’épouse. Qui, après avoir enfilé sa nuisette, file dans son bureau et regarde, allongée sur le ventre, un porno sur son ordinateur tout en se donnant du plaisir. L’actrice et cinéaste hollandaise Halina Reijn signe ici un thriller érotique qu’elle envisage comme une expérience captivante, sensuelle et parfois risquée qui lui permet de questionner la complexité du désir dans un environnement sûr et confortable : « On achète un billet, on vit cette expérience ensemble et on peut en parler ensuite. J’étais convaincue que c’était nécessaire, surtout en Amérique où les mœurs sexuelles semblent très réprimées. Je voulais explorer cela de manière humaine et chaleureuse. » La limite, c’est justement qu’on observe les tribulations érotiques et les fantasmes « pervers » de Romy sans trop être bouleversé par ce dérapage qui amène une femme mature dans les rets d’un jeune type (Harris Dickinson) qui lui lance, comme un défi ultime, « Je crois que vous aimez qu’on vous dise quoi faire » qui deviendra « Je te dis quoi faire et tu le fais ». Alors, dans une luxueuse chambre d’hôtel, Romy retire sa culotte, écarte les jambes (hommage à la scène culte de Basic Instinct?) avant de retirer sa robe, d’entendre Samuel lui dire qu’elle est sa Babygirl et de finir, à quatre pattes, par laper du lait dans une coupelle. Face à une femme de pouvoir, le jeune stagiaire utilise sans vergogne la hiérarchie envisagée comme une tension et un jeu sexuels. S’il n’avait pas trop l’allure d’une romance chez les nantis doublée d’un porno chic, Babygirl pourrait alors apparaître comme une comédie de mœurs espiègle avec un chat et une souris dont les rôles et surtout les limites changent à volonté… Reste enfin Nicole Kidman (prix d’interprétation à la dernière Mostra de Venise) qui paye franchement de sa personne dans les scènes érotiques. On a parfois l’impression de la revoir dans le Eyes Wide Shut (1999) de Kubrick. On peut faire un petit tour avec cette New-Yorkaise de la haute société, tirée à quatre épingles, qui peine à équilibrer ses désirs intérieurs et son apparence civilisée. Une dirigeante accomplie et une matriarche qui, sous la surface, rêve de lâcher prise et de s’abandonner. Le fera-t-elle ? (M6)

SPECTATEURS !

SPECTATEURS !

Les Américains ont inventé les premiers films. La France a inventé le cinéma. Et les frères Lumière ont inventé le temps photographique. Entre temps et mouvement, Arnaud Desplechin célèbre la magie du cinéma. Spectateurs ! est un film-essai en hommage au septième art. Film lyrique à mi-chemin entre une réflexion sur l’essence du cinéma et une ode sentimentale, ce documentaire fait dire à son auteur : « J’aime que la compréhension passe par le sentiment et les sensations. Spectateurs ! est une élégie. Elle débute par l’image de Paul, enfant, qui attend sa grand-mère devant la porte avant de partir au cinéma, donc par un lien tendre. Il n’y pas ici d’opposition entre le lyrisme et l’intellection. » Dans ce quinzième long métrage d’Arnaud Desplechin, on retrouve, incarné par plusieurs comédiens, le personnage de Paul Dédalus, considéré comme l’alter-ego du réalisateur et qui apparaît pour la première fois dans Ma vie sexuelle… ou Comment je me suis disputé (1996) et son prequel Trois Souvenirs de ma jeunesse (2015). Avec Dedalus, le cinéaste revient sur l’enfance du personnage, et raconte comment il a été initié au cinéma : d’abord en tant que spectateur, puis en tant que cinéphile, et enfin en tant que cinéaste. On voit ainsi le gamin vivre sa première sortie en salle avec sa grand’mère (Françoise Lebrun) et sa sœur Delphine. Paul est autant fasciné par les images du Fantômas (1964) avec Jean Marais sur le grand écran que par le rayon de lumière s’échappant du projecteur et faisant vibrer l’air. Mais l’expérience s’arrête prématurément. Delphine tremble de peur et les contraint à quitter la salle. Paul se rattrapera largement par la suite. Arnaud Desplechin mixe documentaire et fiction. Il donne la parole à des anonymes qui disent leurs expériences de spectateur, fait parler Godard (« Le cinéma, c’est vingt-quatre fois la vérité par seconde ») et s’interroge : qu’arrive-t-il à la réalité quand elle est projetée ? Et de répondre : « Elle scintille de significations ». Dans ce voyage à travers les images, le cinéaste montre de multiples documents d’archives et d’extraits de films, de L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat (1896) aux Quatre cents coups de Truffaut en passant Dracula de Coppola, Cris et chuchotements de Bergman, L’homme à la caméra de Vertov ou Europe 51 de Rossellini. Se mêle, aussi ici, le visage de l’Indien ignoré dans le cinéma américain, les seins de Julia Roberts sous les draps de Coup de foudre à Notting Hill ou encore la célébration de Misty Upham (1982-2014, la comédienne originaire du peuple amérindien Pieds-Noirs du Montana, découverte dans Frozen River. Desplechin consacre aussi une place de choix à Shoah de Jacques Lanzmann… Qu’est-ce que c’est, aller au cinéma ? Pourquoi y allons-nous depuis plus de cent ans. « Je voulais célébrer, dit Arnaud Desplechin, les salles de cinéma, leurs magies. » Mission accomplie. (Blaq Out)

NOSFERATU

NOSFERATU

Vlad l’empaleur est de retour ! Et il hante toujours les rêves et surtout la libido très troublée de la jeune et diaphane Ellen Hutter. Bien des années ont passé. Ellen s’est remise des « assauts » nocturnes de son tourmenteur. A Wisborg, dans l’Allemagne de 1838, elle vient d’épouser le charmant Thomas qui œuvre comme clerc de notaire. Mais lorsque l’étrange Knock sollicite Thomas pour se rendre dans les montagnes des Carpates afin de conclure la vente au comte Orlok d’une grande demeure décrépite au coeur de Wisborg, Ellen redevient craintive et sujette à des crises de terreur. Malgré les avertissements angoissés d’Ellen, Thomas part pour la Transylvanie. Malgré les recommandations de Tziganes, Thomas décide de se rendre auprès du comte. C’est un carrosse noir sans cocher qui le mènera vers un sombre château… Lorsque Thomas se blesse avec un couteau, Orlok, fasciné par son médaillon avec l’image d’Ellen, l’hypnotise et boit son sang. Thomas réussira à fuir le château. Il sera soigné du mal d’Orlok par des religieuses. Pendant ce temps, couché dans son cercueil rempli de rats infectés par la peste, le comte vogue vers Wisborg… Depuis des décennies, les cinéphiles sont nourris au lait noir de Dracula, le vampire imaginé en 1897 par Bram Stocker. Dès 1922, F.W. Murnau donna un Nosferatu mythique. En 1979, Werner Herzog y alla de son hommage avec son Nosferatu, fantôme de la nuit porté par le magnifique trio composé de Klaus Kinski, Isabelle Adjani et Bruno Ganz. A son tour, l’Américain Robert Eggers y va de son horreur gothique, renouant avec le mystérieux noble transylvanien pour lequel la lumière du soleil est mortelle. On retrouve, ici, les personnages principaux du roman de Stocker comme Thomas et Ellen Hutter inspirés de Jonathan et Mina Harker, Herr Knock inspiré du tragique Renfield ou encore le professeur von Franz qui s’inspire d’Abraham Van Helsing. Eggers apporte un soin particulier à une atmosphère effrayante reposant sur des images teintées de sombres bleu et noir et fait du personnage d’Ellen, la force motrice de son Nosferatu. «L’évolution la plus significative, par rapport à l’original, dit le cinéaste, c’est que ça devient le film d’Ellen. Elle est victime du vampire, mais aussi de la société du 19e siècle. » Le cinéaste a confié Thomas Hutter à Nicholas Hoult, vu dans Juré n°2 de Clint Eastwood, le professeur Von Franz, spécialiste des représentations occultes du vampire, à Willem Dafoe et Orlok au Suédois Bill Skarsgård qui en propose une composition scrofuleuse et pourrissante. Enfin, Lily-Rose Depp est une Ellen gagnée par d’étranges affres et glissant vers une hystérie « freudienne » qui en appelle au désir et à la jouissance. Un film qui n’a rien de blasphématoire et qui parvient, malgré quelques lenteurs, à réveiller le souvenir du grand et bien nommé Max Schreck ! (Universal)

INNOCENTS

INNOCENTS

Dans le Paris déjà fiévreux de 1968, Isabelle et son frère jumeau Théo fréquentent régulièrement la Cinémathèque française tout comme Matthew, un étudiant américain plutôt réservé. C’est devant la Cinémathèque fermée lors des manifestations contre le renvoi de son directeur Henri Langlois que les trois jeunes gens se rencontrent et sympathisent immédiatement. Matthew, qui loge dans une petite chambre de la rue Malebranche, est invité par Isabelle et Théo à dîner chez eux avec leurs parents. Restés seuls à Paris pendant les vacances de leurs parents, Isabelle (Eva Green) et Théo (Louis Garrel) invitent Matthew (Michael Pitt) à demeurer chez eux. Celui-ci découvre vite la relation fusionnelle, à la limite de l’inceste, entre Isabelle et Théo. Livrés à eux-mêmes dans l’appartement, les jumeaux l’entraînent dans un jeu dangereux ayant pour fond le cinéma. Lorsqu’Isabelle et Matthew ne trouvent pas un film évoqué par Théo (Scarface de Hawks), celui-ci demande à sa sœur de faire l’amour avec le jeune Américain, qui ignore qu’Isabelle est vierge. La relation amoureuse entre Matthew et Isabelle perturbe Théo. La tension s’installe dans l’appartement alors qu’au dehors la grève générale paralyse la capitale. Rentrant à l’improviste dans l’appartement, les parents d’Isabelle et Théo découvrent le trio endormi et couché nus ensemble. Ils repartent discrètement en laissant un chèque. Isabelle, en trouvant celui-ci, réalise la scène crue que ses parents ont vue d’eux et, alors que les deux garçons dorment, elle tente de mettre fin à leur jours à tous trois en ouvrant le gaz. Mais dehors, en ce mois de Mai 68, le Quartier latin est en pleine effervescence. Opportunément, un pavé lancé depuis la rue percute accidentellement une fenêtre de l’appartement. Le bris de cette fenêtre réveille Matthew et Théo. Isabelle se précipite pour refermer le gaz. Le trio descend alors dans la rue pour se mêler à la manifestation estudiantine passant sous leurs fenêtres. Matthew, foncièrement non violent, tente en vain d’empêcher les jumeaux d’user de la force contre les CRS. Plus de trente ans après Le dernier tango à Paris (1972), Bernardo Bertolucci (1941-2018) est de retour dans la capitale pour tourner l’avant-dernier film de sa carrière. Au-delà des aventures sur fond des événements de Mai, d’un trio bohême étourdi par ses relations sentimentales et sexuelles, The Dreamers (en v.o.) est aussi une célébration de la cinéphilie. Le film abonde de citations, de références, voire de reconstitutions de scènes de films. Le cinéaste cite ainsi Fuller et Shock Corridor, Godard et À bout de souffle, La reine Christine et Garbo, Blonde Venus et Marlène Dietrich ou encore la course à travers le Louvre dans Bande à part de Godard. (Metropolitan)

CROSSING ISTANBUL

CROSSING ISTANBUL

Enseignante d’histoire à la retraite , Lia vit dans la ville géorgienne de Batoumi. Elle a été au côté de sa sœur malade pour ses dernières années et lui a fait, sur son lit de mort, la promesse de retrouver sa nièce Tekla disparue depuis longtemps. En interrogeant d’anciens amis, Lia apprend de la bouche de leur fils Achi que Tekla a vécu dans une communauté trans mais qu’elle n’est dans le coin. Achi avait rencontré Tekla avant son départ pour Istanbul. Il possède même son adresse. Le grand échalas va tout faire pour convaincre Lia de le laisser l’accompagner à Istanbul. Bientôt l’enseignante et Achi prendront la route de la Turquie et des rives du Bosphore. Commence alors pour Lia une quête qui l’amène à croiser Evrim, une avocate (Deniz Dumanli) qui se bat pour les droits des personnes transgenres. Achi (Lucas Kankava), lui, pense qu’il a plus de chances de faire quelque chose de sa vie à Istanbul qu’en retournant dans une Géorgie sans avenir. Avec Crossing (titre original), Levan Akin, réalisateur suédois d’origine géorgienne, signe son quatrième long-métrage et propose, en s’appuyant sur une histoire qu’on lui a rapportée, une chronique intimiste qui fait déambuler le spectateur dans les méandres et les beautés de la mégalopole turque. « On ne vient pas à Istanbul par hasard, il est si facile de s’y perdre », dit un personnage. Peu à peu Lia imagine Tekla (Tako Kurdovanidze) de plus en plus proche en fréquentant des personnes transgenres, pas vraiment inquiètes ou obsédés par leur condition de transgenres mais qui se regroupent néanmoins dans un même quartier. Porté par l’étonnante et touchante Mzia Arabuli dans le rôle d’une Lia qui mène son enquête sans négliger aucune piste, Crossing Istanbul est une balade tendre et libre entre la Géorgie et Istanbul (ville qui apparaît comme un personnage à part entière) qui pose un regard attentif et chaleureux sur deux personnages de générations différentes. Une odyssée humaniste sur la liberté et la diversité ! (Blaq Out)

LE LION DU DESERT

LE LION DU DESERT

En 1929, le chef du gouvernement italien Benito Mussolini charge le général Rodolfo Graziani de résoudre le problème, en Libye, de la résistance armée des Bédouins, opposés à la colonisation de leur pays par l’Italie. L’objectif de Graziani est la répression de la résistance mais surtout la capture d’Omar Al Mokhtar, le chef spirituel des Bédouins. Mais Mokhtar n’entend pas céder devant les Italiens et leur mène une guérilla acharnée… Habile et versé dans les tactiques de guerre du désert, « Sidi Omar » se révèle un adversaire de taille. C’est un Duce excédé qui demande à son général le plus brutal de venir à bout du fameux « Lion du Désert ». Biopic d’un personnage aujourd’hui oublié sous nos latitudes, Le lion du désert, film tombé lui aussi dans l’oubli, se présente pourtant comme une aventure épique pleine d’action, qui, avec son style David contre Goliath, n’a rien à envier à certaines productions américaines du même tonneau. En 1980, le réalisateur américain d’origine syrienne Moustapha Akkad met en scène son second film historique après Le message (1976) qui décrivait la vie du prophète de l’islam Mahomet avec cette particularité que, conformément à l’aniconisme de la tradition islamique, le prophète n’est jamais représenté, sa présence étant « évoquée » ou « suggérée » par le procédé de la caméra subjective. Ici, le cinéaste s’attache à la personnalité d’Omar al-Mokhtar, symbole de la résistance libyenne au colonialisme italien et devenu une figure de proue pour de nombreux mouvements politiques libyens, qu’il s’agisse de Kadhafi comme de ses opposants. En Libye, le film eut un énorme succès. À sa sortie dans le pays, il fut considéré comme un événement national, d’autant plus que le régime de Kadhafi le fit tourner dans tout le pays. Pour sa part, Anthony Quinn fut longtemps la star américaine la plus populaire du pays. D’abord pour avoir joué un un notable arabe dans Lawrence d’Arabie (1962) puis un autre notable dans Le message. Dans le rôle d’Omar al-Mokhtar, Anthony Quinn est entouré d’Oliver Reed (Graziani), Rod Steiger (Mussolini) ou encore Irène Papas, Raf Vallone et John Gielgud. En Italie, le film fut interdit en 1982, le démocrate-chrétien Andreotti, président du conseil, estimant que le film serait « préjudiciable à l’honneur de l’armée ». (BQHL)

BETTER MAN

BETTER MAN

Enfant à Stoke-on-Trent dans le nord de l’Angleterre, le jeune Robbie grandit, entouré de ses parents et sa grand-mère Betty. Son père Peter est comédien et, avec son fils, il chante en regardant Frank Sinatra à la télévision. Robbie se fait remarquer lors d’une pièce de théâtre à l’école. Mais le gamin est triste. Son père, grand fan de Manchester United, a abandonné le domicile conjugal lors d’un déplacement pour un match. Adolescent, Robbie déclare vouloir devenir un chanteur célèbre. C’est sa mère qui va lui mettre le pied à l’étrier en 1991. Elle découpe une petite annonce dans la presse et contacte un producteur cherchant une dernière recrue pour finaliser la formation d’un groupe. C’est ainsi que Robbie Williams va intégrer (de justesse) le boys band Take That. Désormais Robbie Williams est sur la voie pour devenir un vrai showman et une star internationale. C’est ce personnage haut en couleurs dont s’empare le réalisateur australien Michael Gracey, auteur en 2017 de The Greatest Showman consacré à la création du cirque Barnum. Le cinéma n’est pas avare de biopics musicaux. Hollywood s’est penché sur Johnny Cash, Freddie Mercury ou Elvis, le cinéma français sur Piaf ou Aznavour. Mais, dans le cas de notre chanteur pop, celui-ci est dépeint comme un… chimpanzé car, comme Robbie le dit dans le film, il s’est toujours senti « moins évolué que les autres ». Les débuts de Robbie avec Take That sont placés sous le signe de la drogue, de l’alcool mais aussi du succès. De bars gays en bars lesbiens, les prestations du groupe les propulsent au rang de célébrités. Bientôt les tensions avec le manager Nigel Martin-Smith pour le contrôle créatif du groupe font douter un Robbie qui abuse des drogues. Il sera viré du boys band, sombrera dans la dépendance, souffrira d’hallucinations. Malgré tout, en travaillant avec Guy Chambers, il va relancer sa carrière en artiste solo avec notamment la ballade Angels (de l’album Life Thru a Lens) qui sera un très gros succès en 1997. Montrant le parcours d’un des plus grands chanteurs pop britanniques qui s’achève dans le film par une représentation triomphale au Royal Albert Hall, Better Man, avec un vrai sens des effets visuels, met en lumière les excès et les doutes d’un artiste parfois paralysé par la peur et luttant contre une santé mentale défaillante. Dans la peau du chimpanzé (avec la voix de Robbie Williams en arrière-plan), on trouve le comédien Jonno Davies pour lesquel on a utilisé les techniques de capture de mouvement. Une curiosité. (Paramount)

COMPANION

COMPANION

« Dès qu’on s’est vus, ça a fait des étincelles ! » C’est Iris qui évoque ainsi sa rencontre avec Josh. De fait, quand Iris croise par hasard Josh dans un rayon de supermarché, son existence cesse instantanément d’être morose. C’est le pur coup de foudre, comme celui qu’on ne voit que dans les comédies d’amour au cinéma. Mais là, c’est tellement beau, qu’on se demande si ce n’est pas trop. Car Iris avoue : « J’ai été heureuse deux fois. La première lorsque j’ai rencontré Josh. La seconde lorsque je l’ai tué. » Lorsque, le temps d’un week-end avec deux couples d’amis, Josh emmène Iris dans une vaste propriété reculée au bord d’un lac, certains événements dramatiques du séjour vont amener la jeune femme à prendre conscience de la nature réelle de leur couple… Oui, Iris est confrontée à un terrible secret : elle est le robot sexuel de Josh. Avec Companion, Drew Hancock réalise un thriller psychologique mâtiné d’horreur et de science-fiction, notamment produit pat Zach Cregger, connu pour Barbare (2022), un film d’horreur spécialement déjanté. On retrouve, ici, cet esprit dans l’évocation, à la fois drôle et angoissante, d’une relation « idyllique », en réalité toxique, qui part en quenouille lorsqu’Iris décide que, plus jamais, personne ne prendrait le contrôle sur elle. Autant dire que Josh (Jack Quaid, le fils de Meg Ryan et de Dennis Quaid) va avoir un certain mal à la « débrancher ». On songe parfois au film allemand I’am your Man (2021) de Maria Schrader où Alma acceptait de cohabiter, trois semaines durant, avec Tom, un robot humanoïde entièrement programmé en fonction des son caractère et de ses besoins. Une sorte d’époux parfait… Avec Companion, le ton et l’atmosphère sont plus du côté de l’ épouvante dans une histoire d’amour pas tout à fait comme les autres. Sophie Thatcher, vue en 2024 dans MaXXXine et Heretic, incarne Iris dans un drame sur les limites entre amour et domination, intelligence artificielle et conscience. (Warner)

BIRD

BIRD

Dans le nord du Kent, en Angleterre, la jeune Bailey, 12 ans, vit dans un squat avec son frère Hunter et leur père, Bug, qui n’a guère de temps à leur consacrer. Prise dans une situation familiale compliquée et aux portes de la puberté, la gamine s’évade à travers des prises de vue de la nature et des oiseaux sur son smartphone. Bailey cherche donc de l’attention, voire de l’aventure ailleurs. Au cours d’une de ses pérégrinations et alors qu’elle vient de passer la nuit dans une clairière, elle rencontre Bird, un homme touchant et atypique qui est à la recherche de son père (Barry Keoghan). Ce garçon qui porte une jupe, lui propose sa vision du monde… La cinéaste britannique Andrea Arnold a la particularité d’avoir remporté à trois reprises le prix du jury à Cannes. En 2006 avec Red Road, en 2009 avec Fish Tank et enfin en 2016 avec American Honey. Avec un style réaliste qui est sa signature, Andrea Arnold décrivait, dans les deux premiers films, la détresse sociale de la banlieue britannique. On retrouve cette atmosphère fortement réaliste dans Bird avec cette Bailey qui évolue dans un milieu populaire où règnent non seulement le désordre matériel mais surtout le désordre affectif et sentimental. La cinéaste a raconté qu’un homme nu, apparu dans un songe, sur le toit d’une maison, lui avait inspiré le personnage de Bird. Pour Bailey (Nykiya Adams), c’est une histoire d’envol que développe la cinéaste. Envol hors d’un environnement familial instable, envol aussi dans sa tête, hors des contraintes de l’adolescence, envol avec Bird (Franz Rogowski, vu dans Happy End de Haneke et Ondine de Christian Petzold) dans une errance à travers des lotissements et les plages du Kent… La dimension réaliste du film bascule enfin, sans pour autant renoncer à l’évocation de l’émancipation des personnages, dans un surprenant merveilleux… (Ad Vitam)

GOOD ONE

GOOD ONE

Sam, une adolescente de 17 ans, préférerait certainement passer le week-end avec ses amis, mais elle accepte cependant de rejoindre son père Chris, dans la région des montagnes de Catskill dans l’état de New York. Un superbe endroit de nature où Matt, l’ami de toujours de Chris, est également convié. Pour son premier long-métrage, India Donaldson, la fille de Roger Donaldson (réalisateur de solides films d’action ou de thrillers comme Sens unique en 1987, Treize jours en 2000 ou The November Man en 2014) distille, ici, une chronique fragile dans des paysages paradisiaques. En cheminant dans la forêt, Sam avance avec deux hommes divorcés, dont son père, en pleine crise. Ils auraient dû être quatre pour cette randonnée mais Dylan, le fils de Matt, a préféré ne pas venir. « Trois, ça fera l’affaire… » soupire Matt. Mais, pour Sam, jeune fille amoureuse dont la caméra observe avec finesse, les réactions, la sortie avec deux hommes sous tension, va peu à peu faire changer sa vision des hommes sur fond de sexisme ordinaire (Matt lui propose de venir le réchauffer sous sa tente) mais aussi de dissonances générationnelles… Avec beaucoup de délicatesse, sans jamais tenter d’enfoncer un clou sur la masculinité toxique, la cinéaste signe un huis clos à ciel ouvert où se dessinent une subtile émancipation ainsi qu’une réflexion sur la condition féminine. Dans le rôle de Sam, la jeune Américaine Lily Collias s’impose avec charme et fragilité. (Blaq Out)

CRIMINAL SQUAD : PANTERA

CRIMINAL SQUAD : PANTERA

Nicholas O’Brien est un flic qui ne lâche jamais le morceau même s’il a toujours du mal à digérer le fiasco de sa précédente affaire. Après avoir traqué les criminels à Los Angeles, Big Nick se rend cette fois sur la Côte d’Azur (les images ont été tournées aux Canaries), où sévissent des individus peu recommandables, notamment un gang mafieux. L’obsession du braquage de diamants devient une affaire de vie ou de mort pour Nick, et ses méthodes deviennent de plus en plus discutables. La tension monte d’autant plus qu’O’Brien cherche à capturer son ancien ennemi, Donnie Wilson qui est passé des braquages au vol de diamants. Scénariste (La chute de Londres en 2016), l’Américain Christian Gudegast remet, ici, le couvert comme réalisateur après un premier Criminal Squad (2018) où l’on découvrait les méthodes expéditives et violentes de Big Nick confronté à un groupe de braqueurs. Cette fois, il va se frotter à la « mafia des Panthères » dans laquelle s’est donc glissé Donnie (O’Shea Jackson, le fils du rappeur Ice Cube). Il ne faut pas chercher midi à quatorze heures. Ici, c’est l’action qui compte et rien que l’action. A ce petit jeu, Gerard Butler, vu en indestructible Mike Banning dans la trilogie La chute…, se charge de tenir la baraque même si on a un peu de mal à s’y retrouver, dans le scénario, entre les différents méchants. (Metropolitan)

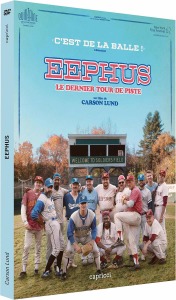

EEPHUS – LE DERNIER TOUR DE PISTE

EEPHUS – LE DERNIER TOUR DE PISTE

Alors qu’un projet de construction d’un établissement scolaire menace leur terrain de baseball adoré, deux équipes amatrices d’une petite ville de la Nouvelle-Angleterre s’affrontent pour la dernière fois. Face à un avenir incertain, les tensions et les rires s’exacerbent, annonçant la fin d’une ère de camaraderie. Le baseball est un sport majeur aux Etats-Unis où il remplit les stades et suscite d’intenses passions. De ce côté-ci de l’Atlantique, il n’en va pas de même. Chez nous, le baseball est un sport confidentiel. Lorsque le baseball devient sujet de cinéma, il est rare qu’il fasse courir les foules. Même si, en 1992, dans The Babe, John Goodman était excellent en légende de la batte. Considérant que le baseball et le cinéma sont les deux grandes passions de sa vie, le réalisateur Carson Lund, lui-même joueur amateur, était donc fondé à évoquer ce passe-temps populaire dans l’imaginaire américain. En situant son action dans les années 90, Carson Lund développe la nostalgie d’une époque où, dit-il, « la technologie ne dictait pas encore la vie de tout le monde donc, dans une activité récréative comme celle décrite dans le film, les gens devaient être présents et interagir les uns avec les autres plutôt que de reporter leur attention sur leur téléphone. » Eephus (qui désigne un lancer particulier au baseball) suit, avec le stade comme espace, presque abstrait, du vivre-ensemble, des joueurs de niveaux très disparates s’affrontant dans un match qui est davantage axé sur l’ego et l’émotion que sur le tableau d’affichage. Un film indépendant américain et une curiosité ! (Capricci)