UN ART PHILIPPIN DU COMBAT ET 113 CINEASTES NIPPONS

EXPLORATION.- Dans sa préface à ce livre de référence qu’est La traversée du cinéma philippin.., Charles Tesson évoque les récentes restaurations ayant bénéficié d’une édition en dvd ou en blu-ray (on songe évidemment à Lino Brocka et au coffret Mike de Leon, tous deux chez Carlotta) qui ont permis d’offrir une nouvelle mise en lumière d’un cinéma encore trop largement trop méconnu en France. La saison dernière, au ciné-club du Palace à Mulhouse, Bona (1980) de Lino Brocka et sa petite « mère courage » incarnée par Nora Aunor avait fait un « tabac »…

Plutôt qu’un ouvrage de nature historique dans le sillage des travaux de Georges Sadoul avec une chronologie ou les décennies du cinéma philippin, des origines à nos jours, le gros ouvrage de Nick Deocampo, ainsi que le suggère son sous-titre (Entre répression et subversion), met l’évolution d’une cinématographie nationale, particulièrement hétérogène, en constante relation avec la situation politique du pays (colonisation espagnole, américaine, japonaise et l’indépendance à partir de 1946), tout en centrant l’analyse sur une période essentielle et déterminante, selon l’auteur, celles des années 70 et 80, avec dans un premier temps la mise en place d’une loi martiale, sa violente censure dans le domaine du cinéma, à partir de 1972, et sa levée, en 1981, suivie d’un soulèvement populaire qui a conduit à la destitution du président-dictateur Marcos en 1986.

Cinéaste, producteur, historien, écrivain et enseignant à l’Université des Philippines, Nick Deocampo (66 ans) incarne une figure majeure du cinéma alternatif philippin, dont la carrière s’est notamment vue récompensée de cinq National Book Awards et de deux Lifetime Achievement Awards, décernés par la Filipino Academy of Movie Arts and Sciences en 1990 et le Film Development Council of the Philippines en 2023, ainsi que d’un Premio Casa Asia, la plus haute distinction culturelle espagnole pour l’Asie, en 2023.

Cinéaste, producteur, historien, écrivain et enseignant à l’Université des Philippines, Nick Deocampo (66 ans) incarne une figure majeure du cinéma alternatif philippin, dont la carrière s’est notamment vue récompensée de cinq National Book Awards et de deux Lifetime Achievement Awards, décernés par la Filipino Academy of Movie Arts and Sciences en 1990 et le Film Development Council of the Philippines en 2023, ainsi que d’un Premio Casa Asia, la plus haute distinction culturelle espagnole pour l’Asie, en 2023.

En s’appliquant, dans une fascinante exploration du cinéma philippin, à renouveler le regard sur les films, à mettre en lumière comment Brocka, Bernal ou De Leon parviennent à proposer une alternative au langage autoritaire du cinéma dominant, l’auteur répond à la question : comment faire politiquement des films, du cinéma, dans le système (le cinéma populaire et son industrie) et dans les marges ?

À travers les essais que regroupe cet ouvrage (qui propose aussi sa version anglaise), fruit de décennies de recherches, Deocampo dévoile sa vision d’un art de combat, à la fois poétique et politique, authentique et libre, lucide et intime, dégagé des artifices de l’industrie dominante comme des fourches caudines de toute censure d’État. Un cinéma qui, au-delà de l’archipel, dessine les horizons possibles de l’art audiovisuel pour les peuples de demain. Evidemment, on retrouve, ici, trois grandes figures de ce cinéma avec Lino Brocka (1939-1991) dont le langage filmique est une forme de dissidence, Ishmael Bernal (1938-1996) et Mike de Leon (1947-2025). De Bernal, il souligne par exemple la place prépondérante occupée par l’espace dans ses films, au point d’en devenir un « personnage » à part entière.

Enfin, Deocampo note : « A l’instar des plus grands de sa génération, De Leon s’illustra par sa remarquable capacité à captiver son public par la puissance de signes cinématographiques dont les significations transcendent le sens littéral, posant, à travers l’objectif de sa caméra, un regard empreint de pensées profondes sur l’expérience sociale philippine et le monde dans lequel elle s’inscrit. »

Comme aurait pu le dire Woody Allen, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur… le cinéma philippin.

UNE TRAVERSÉE DU CINÉMA PHILIPPIN. ENTRE RÉPRESSION & SUBVERSION. Nick Deocampo. Carlotta Films. 600 pages. 49 euros. Dans les librairies depuis le 6 novembre.

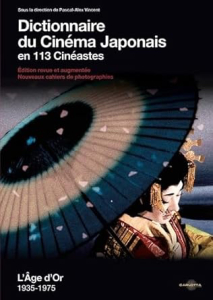

JAPON.- Le charme d’un dictionnaire réside dans le plaisir qu’on prend à une lecture « explosée », passant d’une notice à une autre, cherchant évidemment ce qui se dit sur des maîtres absolus comme Ozu ou Kurosawa, musardant du côté d’Oshima ou d’Imamura ou cherchant, sans le trouver (il n’entre pas dans le cadre du dico qui couvre la période allant du parlant, dans les années 30, à la crise des studios dans les années 70), ce Takeshi Kitano dont l’émouvant Eté de Kikujiro nous avait tant ému à Cannes 1999… Mais on retrouve avec plaisir Kinuyo Tanaka, découverte avec ses six films édités, naguère, chez Carlotta !

D’Adachi (Masao), pionnier du cinéma expérimental des années 60 à Yuasa (Noriaki), père de Gamera, la monstrueuse tortue cracheuse de feu, en passant par Mikio Naruse, Kaneto Shindo et sa célèbre Ile nue ou Toshiya Fujita, le cinéaste le plus sous-estimé du cinéma érotique, on avance dans cet ouvrage qui nous apprend qu’Akira Kurosawa ignorait que son film Rashômon avait été présenté au Festival de Venise, où il venait pourtant de remporter le Lion d’Or ? Que son acteur fétiche, la star Toshiro Mifune, fut le réalisateur d’un seul film ? Que, dans les années 1930, Mashiro Makino tournait parfois deux films en même temps en s’aidant de substances interdites ? Que Kon Ichikawa fit appel à Michel Legrand pour composer la musique d’une de ses superproductions ? Et que le maître du cinéma érotique des années 1970, Chusei Sone, disparut subitement pour réapparaître, des années plus tard, en spécialiste de l’aquaculture ?

D’Adachi (Masao), pionnier du cinéma expérimental des années 60 à Yuasa (Noriaki), père de Gamera, la monstrueuse tortue cracheuse de feu, en passant par Mikio Naruse, Kaneto Shindo et sa célèbre Ile nue ou Toshiya Fujita, le cinéaste le plus sous-estimé du cinéma érotique, on avance dans cet ouvrage qui nous apprend qu’Akira Kurosawa ignorait que son film Rashômon avait été présenté au Festival de Venise, où il venait pourtant de remporter le Lion d’Or ? Que son acteur fétiche, la star Toshiro Mifune, fut le réalisateur d’un seul film ? Que, dans les années 1930, Mashiro Makino tournait parfois deux films en même temps en s’aidant de substances interdites ? Que Kon Ichikawa fit appel à Michel Legrand pour composer la musique d’une de ses superproductions ? Et que le maître du cinéma érotique des années 1970, Chusei Sone, disparut subitement pour réapparaître, des années plus tard, en spécialiste de l’aquaculture ?

Sous la direction de Pascal-Alex Vincent, ce dictionnaire généreux et accessible à tous, novices comme cinéphiles, retrace le parcours des réalisateurs et des films à l’origine de l’âge d’or du cinéma japonais (1935-1975) : 113 destins et d’histoires de cinéastes qui ont contribué à faire du cinéma japonais l’un des premiers cinémas au monde. Après une première édition en 2017, voici donc une version revue et augmentée avec douze nouvelles notices, deux nouveaux cahiers de photographies, le Top des meilleurs films japonais de la revue Kinema Junpo et un texte introductif de Pascal-Alex Vincent, directeur du projet.

DICTIONNAIRE DU CINEMA JAPONAIS EN 113 CINÉASTES. L’âge d’or 1935-1975. Edition revue et augmentée. Nouveaux cahiers de photographies. Carlotta Films. 340 pages. 20 euros. Dans les librairies depuis le 23 octobre.

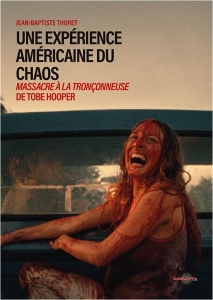

HORREUR.- N’y allons pas par quatre chemins… Massacre à la tronçonneuse, c’est la Chapelle Sixtine de l’horreur. On reconnaît d’emblée l’enthousiasme de Jean-Baptiste Thoret, bien perceptible ici comme dans ses présentations pour la collection Make my Day chez Studiocanal.

Historien du cinéma, réalisateur et spécialiste du cinéma américain et en particulier du Nouvel Hollywood et du cinéma italien des années 1970, il est l’auteur d’une quinzaine de livres sur le cinéma, parmi lesquels Le cinéma américain des années 1970 et Michael Mann, mirages du contemporain. Ici, Thoret donne une version révisée et augmentée de son livre paru en 2000 chez Dreamland.

« Voir un film de Tobe Hooper, dit l’auteur, c’est accepter de fouiller de façon extrême dans les angles morts de notre époque, et parfois de notre enfance, et apprendre que tout ce qu’on enterre finit toujours par refaire surface. »

Cinquante ans après sa sortie, Massacre à la tronçonneuse mérite sans commune mesure son statut de chef-d’oeuvre absolu du cinéma de genre. Film de toutes les expérimentations et de tous les excès, dénonçant à la fois la famille traditionnelle américaine, le « capitalisme cannibale » et les mensonges répétés du gouvernement face à la débâcle de la guerre du Vietnam, The Texas Chain Saw Massacre (en v.o.) est depuis toujours considéré comme l’oeuvre la plus terrifiante de tous les temps, film culte par excellence, interdit en France pendant de nombreuses années.

Cinquante ans après sa sortie, Massacre à la tronçonneuse mérite sans commune mesure son statut de chef-d’oeuvre absolu du cinéma de genre. Film de toutes les expérimentations et de tous les excès, dénonçant à la fois la famille traditionnelle américaine, le « capitalisme cannibale » et les mensonges répétés du gouvernement face à la débâcle de la guerre du Vietnam, The Texas Chain Saw Massacre (en v.o.) est depuis toujours considéré comme l’oeuvre la plus terrifiante de tous les temps, film culte par excellence, interdit en France pendant de nombreuses années.

Dans Massacre…, observe Thoret, l’esprit de conquête a laissé la place à une oisiveté meurtrière, la violence n’est plus un facteur régénérant (selon l’idée d’Hemingway qui voulait qu’on devient un homme suite à une série de violences initiatiques) mais le moyen par lequel elle s’autodétruit et précipite le monde à sa fin.

À travers une analyse très riche et fouillée, regroupant étude critique, réflexion sociologique sur l’Amérique des années 1970, témoignages du tournage et des annexes s’intéressant à la censure du film en France, cet ouvrage raconte la genèse du film mythique de Tobe Hooper, éclaire ses ressorts et approfondit avec minutie ses différentes thématiques.

UNE EXPERIENCE AMERICAINE DU CHAOS – MASSACRE A LA TRONÇONNEUSE DE TOBE HOOPER. Jean-Baptiste Thoret. Carlotta Films. 249 pages. 20 euros. En librairie depuis le 16 octobre.

JEU.- Il a été Napoléon, Mussolini, Al Capone, Victor Komarovsky dans Le docteur Jivago, Juan Miranda dans Il était une fois la révolution, l’entrepreneur Nottola dans Main basse sur la ville, le général Decker dans Mars Attacks !, un commandant de destroyer dans Le jour le plus long, Sol Nazerman, le prêteur sur gages rescapé de la Shoah dans The Pawnbroker ou encore l’alter-ego de W.C. Fields dans W.C. Fields et moi. Il a joué aux côtés de Marlon Brando, Sidney Poitier, Humphrey Bogart, Julie Christie, Romy Schneider et Claudia Cardinale. Il a été dirigé par Elia Kazan, Sidney Lumet, Sergio Leone, Claude Chabrol, Ermanno Olmi, Sam Fuller, Francesco Rosi, David Lean, Robert Aldrich ou Tim Burton.

L’Américain Rod Steiger (1925-2002) est un comédien iconique du cinéma, à la tête d’une imposante carrière sur le grand écran (près de 90 films sur cinquante années) et à la télévision (une cinquante de projets), le tout couronné, en 1968, par l’Oscar du meilleur acteur pour son interprétation, face à Sidney Poitier, du shérif Gillespie dans Dans la chaleur de la nuit de Norman Jewison.

Pourtant, de ce côté-ci de l’Atlantique, il reste encore malgré tout, un acteur méconnu. Voici donc, dans la collection Persona (des monographies consacrées à l’étude thématique et stylistique détaillée du jeu d’un acteur ou d’une actrice), le premier livre en français sur Rod Steiger.

Produit issu, comme de nombreux autres acteurs et actrices du début des années 1950, de la tradition de l’Actors Studio, Steiger confère à ses interprétations un programme gestique et mimique qui lui est propre. Le livre de Baptiste André met en lumière le travail actoral de Rod Steiger. En analysant ses rôles, sa persona et ses aptitudes gestiques, il replace l’acteur au centre d’une nébuleuse artistique qui l’avait occulté au profit d’autres acteurs contemporains aux profils plus attractifs. Sa physionomie singulière et les rôles de crapules qu’il a endossés tout au long de sa carrière l’amènent à être moins considéré par l’ensemble du grand public et de l’industrie hollywoodienne.

Produit issu, comme de nombreux autres acteurs et actrices du début des années 1950, de la tradition de l’Actors Studio, Steiger confère à ses interprétations un programme gestique et mimique qui lui est propre. Le livre de Baptiste André met en lumière le travail actoral de Rod Steiger. En analysant ses rôles, sa persona et ses aptitudes gestiques, il replace l’acteur au centre d’une nébuleuse artistique qui l’avait occulté au profit d’autres acteurs contemporains aux profils plus attractifs. Sa physionomie singulière et les rôles de crapules qu’il a endossés tout au long de sa carrière l’amènent à être moins considéré par l’ensemble du grand public et de l’industrie hollywoodienne.

Après une première apparition dans Teresa (1951) de Fred Zinnemann, Rod Steiger enchaîne en 1954, devant la caméra de Kazan, avec le Charlie Malloy de Sur les quais. « Steiger, note l’auteur, est investi, et ce dès son premier rôle important, d’une charge physique et physiognomonique qui allait le suivre pour l’ensemble de sa carrière. » Il y travaille avec Marlon Brando mais va se retrouver en retrait de la star. Steiger racontait que sur le tournage de Plus dure sera la chute, il s’amusait avec Humphrey Bogart à fabriquer de fausses unes de journaux. Un jour, Steiger lui présenta un journal avec comme titre « Bogart supplie Steiger de lui apprendre à jouer ». Le journal de Bogey titrait : « Brando en ville. Steiger part ».

La résilience dont l’acteur fait preuve se fait ainsi écho dans son travail et l’audace de ses interprétations. Parcourant certaines de ses interprétations le plus emblématiques (Dans la chaleur de la nuit) et d’autres moins connues (Le sergent), ce Rod Steiger, briller dans l’ombre propose une étude détaillée et exhaustive du jeu de Rod Steiger à travers ses films pour faire apprécier l’art du jeu steigerien indissociable de son corps rond, de son inclination au cri de souffrance ou de la manière dont il bouge ses mains…

ROD STEIGER, BRILLER DANS L’OMBRE. Baptiste André. Collection Persona. Carlotta Films. 183 pages. 20 euros. En librairie depuis le 23 septembre.

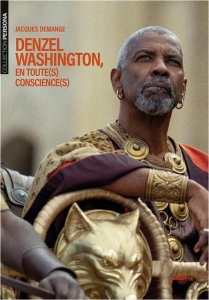

STAR.- En 2020, le New York Times élisait le comédien de Glory et Philadelphia « meilleur acteur du XXIe siècle ». Et pourtant ce siècle n’est pas bien vieux encore mais force est de reconnaître que Denzel Washington est un comédien (et réalisateur) iconique. De plus, sa popularité ne s’est jamais démentie et il occupe par ailleurs un rôle de modèle pour la nouvelle génération d’actrices et d’acteurs d’Hollywood.

Docteur en études cinématographiques et collaborateur de la revue Positif, Jacques Demange s’est déjà penché sur des stars comme Jim Carrey, Leonardo DiCaprio, Joaquin Phoenix, Natalie Portman, Kate Winslet Reford ou encore des cinéastes comme Wes Craven et Michelangelo Antonioni. Il observe, ici, dans la collection Persona, que la carrière de Washington frappe d’abord par la haute conscience qui anime le choix de ses rôles, mais également l’organisation de ses représentations et l’orchestration de son jeu à l’écran. Premier livre en langue française consacré à la star, l’ouvrage s’emploie à étudier ces différents états de conscience, mettant en évidence leur constance et leurs évolutions.

Une analyse précise de séquences permet de comprendre les particularités d’une persona et d’un style de jeu que l’acteur consolida sur la scène de théâtre avant de l’affiner devant la caméra. La maîtrise méthodologique de Washington fait écho à une sensibilité particulière concernant son statut d’icône culturelle. Cette particularité donne lieu à une réflexion généalogique invitant à une comparaison avec certains acteurs qui l’ont précédé (Sidney Poitier, Fred Williamson, Eddie Murphy) et les nouvelles vedettes du grand écran (Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, John David Washington).

Une analyse précise de séquences permet de comprendre les particularités d’une persona et d’un style de jeu que l’acteur consolida sur la scène de théâtre avant de l’affiner devant la caméra. La maîtrise méthodologique de Washington fait écho à une sensibilité particulière concernant son statut d’icône culturelle. Cette particularité donne lieu à une réflexion généalogique invitant à une comparaison avec certains acteurs qui l’ont précédé (Sidney Poitier, Fred Williamson, Eddie Murphy) et les nouvelles vedettes du grand écran (Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, John David Washington).

Si son nom est fréquemment associé au cinéma d’action grand public (Man on Fire, Training Day, Equalizer et ses suites), Denzel Washington présente un répertoire éclectique partagé entre adaptations de pièces shakespeariennes (Macbeth), biopics (Cry Freedom, Malcolm X, Hurricane Carter), thrillers (Bone Collector), westerns (Les sept mercenaires), films historiques (Glory), de science-fiction (Le livre d’Eli) ou drames plus intimistes (Philadephia, Fences). Acteur-fétiche de certains cinéastes bien connus du public (Spike Lee, Antoine Fuqua, Tony et Ridley Scott), Denzel Washington est également le réalisateur de productions engagées dont ce volume propose une étude détaillée.

DENZEL WASHINGTON, EN TOUTE(S) CONSCIENCE(S). Jacques Demange. Collection Persona. Carlotta Films. 240 pages. 20 euros. En librairie depuis le 24 avril.

DE LA MYTHIQUE « METHODE » A L’ETRANGE FESTIVAL

HISTOIRE ET ESTHETIQUE.- Tout est né en Russie au début du 20e siècle, un soir où, à Moscou, un jeune acteur, Constantin Stanislavski, interpréta son rôle avec une telle intensité qu’il fut rapidement paniqué à l’idée de ne pouvoir reproduire cette qualité de jeu lors de la représentation suivante. C’est alors qu’il se mit à réfléchir à une série de moyens qui permettraient au comédien de rester dans un esprit de créativité permanente et ainsi d’être constamment inspiré sur scène… Les germes de l’Actors Sudio étaient plantés.

HISTOIRE ET ESTHETIQUE.- Tout est né en Russie au début du 20e siècle, un soir où, à Moscou, un jeune acteur, Constantin Stanislavski, interpréta son rôle avec une telle intensité qu’il fut rapidement paniqué à l’idée de ne pouvoir reproduire cette qualité de jeu lors de la représentation suivante. C’est alors qu’il se mit à réfléchir à une série de moyens qui permettraient au comédien de rester dans un esprit de créativité permanente et ainsi d’être constamment inspiré sur scène… Les germes de l’Actors Sudio étaient plantés.

Qu’évoque encore aujourd’hui l’Actors Studio, ce laboratoire pour comédiens créé par Elia Kazan, Robert Lewis et Cheryl Crawford en 1947 à New York, à partir de celui conçu par l’acteur, metteur en scène et pédagogue russe ? Qui en est réellement issu ? À quoi correspond exactement la mythique « Méthode », qui a généré une véritable révolution esthétique au sein du théâtre américain, puis de Hollywood, et produit leurs meilleurs représentants pendant plus de six décennies ?

Dans la préface de cette somme monumentale à nulle autre pareille, qu’est Actors Studio sous-titré Histoire et esthétique d’une méthode, de Broadway à Hollywood, Michel Ciment constate : « Cet ouvrage évoque ainsi cinquante ans d’arts du spectacle en Amérique, au théâtre et au cinéma, depuis les débuts du Group Theatre dans les années trente et son travail collectif où déjà s’élaborait un nouveau style d’interprétation, en passant par la fondation de l’Actors Studio en 1947 par Cheryl Crawford, Elia Kazan et Robert Lewis, jusqu’à son expansion sous la férule souvent autocratique de Lee Strasberg. Ne sont pas négligés non plus les ateliers de formation comme ceux de Stella Adler et Sanford Meisner, nourris eux aussi des mêmes théories du jeu mais offrant des variantes sous leur égide. »

Voici donc une impressionnante et passionnante plongée dans l’univers de la mythique école d’acteurs et d’actrices, un ouvrage à la fois savant et plaisant à lire, conçu par quatre spécialistes français du sujet. Le quatuor détaille ainsi la manière dont les plus grands interprètes des Fifties, Marlon Brando, Eva Marie Saint, Montgomery Clift, Marilyn Monroe, James Dean, Lee Remick, de même que celles et ceux des Seventies, Dustin Hoffman, Jane Fonda, Robert De Niro, Faye Dunaway, Al Pacino, Meryl Streep, sans omettre un « forcené » comme Daniel Day-Lewis plus récemment, ont pratiqué ce style de jeu.

Entre l’histoire du studio et un dictionnaire, ce pavé qui ressemble à une bible, propose d’abord une suite de chapitres synthétiques qui explorent les fondements historiques et théoriques d’une tradition de jeu et d’un « courant actoral », dont les critères stylistiques singuliers ont concouru à l’édification d’une véritable mythologie autour de l’Actors Studio, lieu aujourd’hui toujours légendaire, où divers types d’enseignement furent dispensés par des passeurs en leur temps vénérés, comme Lee Strasberg, Stella Adler ou Sanford Meisner.

Dans la seconde partie, de Carroll Baker à Burt Young, un dictionnaire monographique analyse la carrière, la persona et le style de jeu des principaux représentants du « Method acting » aux États-Unis des années trente jusqu’au début des années quatre-vingt, fin de l’âge d’or de l’Actors Studio.

Quant à Michel Cieutat, il observait, dans La direction d’acteur au cinéma (Etudes théâtrales, juin 2015), que les acteurs américains populaires d’aujourd’hui n’ont pas fait leurs classes à l’Actors Studio. « Richard Gere, Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney, Jodie Foster, Julia Roberts ou Winona Ryder nous ont à ce jour offert des interprétations impressionnantes qu’ils ont puisées en eux-mêmes, sans jamais pratiquer la série des exercices requis par la célèbre école. Mais, sans en être forcément conscients, ils en ont assimilé l’héritage culturel. Qu’ils le veuillent ou non, ils ont été amenés à dépasser le stade de qualité de jeu – codifié ou spontané – des anciens d’Hollywood, les Spencer Tracy, James Stewart, Henry Fonda, Joan Crawford, Katharine Hepburn, Barbara Stanwyck, pour rejoindre, en authenticité et en intériorité, les prestations plus travaillées des élèves de Lee Strasberg, Stella Adler ou Elia Kazan… Ce défi devenu ordinaire, des réalisateurs comme Martin Scorsese, Brian De Palma ou Steven Soderbergh en ont fait leur quotidien : c’est ce qui les conduit à diriger leurs interprètes dans cette voie naturaliste, vériste, sans être eux-mêmes passés entre les mains des moderators new-yorkais ou de la côte Ouest. À croire que la Méthode est au comédien américain d’aujourd’hui ce que la prose est à Monsieur Jourdain. »

ACTORS STUDIO. Michel Cieutat, Christophe Damour, Jacques Demange, Christian Viviani. Carlotta Films. 590 pages. 59 euros. En librairie depuis le 7 novembre 2023.

FAMILLE.- En activité depuis le milieu des années 1960, Lamberto Bava a d’abord été assistant sur les films de son père, le grand Mario Bava, puis sur ceux d’autres cinéastes, de Dario Argento à Ruggero Deodato, pour finalement passer à la réalisation en 1980, avec Macabro. Le diptyque constitué de Démons 1 et Démons 2, classiques instantanés de l’horreur à l’italienne, lui a permis d’affirmer un style personnel et d’être reconnu par les amateurs d’horreur tout autour du monde.

FAMILLE.- En activité depuis le milieu des années 1960, Lamberto Bava a d’abord été assistant sur les films de son père, le grand Mario Bava, puis sur ceux d’autres cinéastes, de Dario Argento à Ruggero Deodato, pour finalement passer à la réalisation en 1980, avec Macabro. Le diptyque constitué de Démons 1 et Démons 2, classiques instantanés de l’horreur à l’italienne, lui a permis d’affirmer un style personnel et d’être reconnu par les amateurs d’horreur tout autour du monde.

Lamberto Bava, cinéaste italien, représente la troisième génération d’une famille de cinéma qui, jusqu’à présent, en compte quatre. Fort d’une riche carrière de plus d’un demi-siècle, depuis quelques années auteur d’ouvrages de science-fiction et d’horreur en Italie, il est un cinéaste complet et proche de son public.

Cette proximité a permis aux auteurs de le rencontrer à plusieurs reprises et d’échanger largement avec lui. Abordant les différents genres dans lesquels il a œuvré jusqu’à maintenant, Lamberto Bava se livre en toute simplicité. Le cinéaste, aujourd’hui âgé de 80 ans, remarque : « Peut-être qu’à 80 ans, si tu n’as pas eu des maladies qui t’ont diminué et si tu as acquis une certaine conscience de réalisateur, tu es un monstre. Sur le plateau de mon film qui n’est jamais sorti (Twins tourné entre 2018 et 2019), tout le monde m’a regardé comme un fou parce qu’ils voulaient rentrer chez eux le soir et moi, j’étais là en train de filmer. Comme quoi , au bout de douze heures, c’est une question d’idées, de création, d’adrénaline, peu importe l’âge. »

La somme de ces entretiens dresse le portrait d’un homme pour qui le cinéma est avant tout une affaire de famille(s) et de technique. Un moyen aussi d’explorer la peur à travers des thèmes et motifs récurrents qui, tout au long de sa carrière, dessinent un cheminement rationnel construisant une œuvre cohérente et riche de nombreuses influences cinématographiques, littéraires et musicales. Tout récemment, Carlotta a édité un coffret regroupant Delirium et Body Puzzle.

Gérald Duchaussoy travaille au Festival de Cannes et à l’Institut Lumière. Romain Vandestichele est professeur d’anglais et passionné de cinéma et de musique. Ensemble, ils ont précédemment écrit Mario Bava, le magicien des couleurs, paru aux éditions Lobster Films.

LAMBERTO BAVA, CONTEUR-NE. Gérald Duchaussoy, Romain Vandestichele. Carlotta Films. 133 pages. 14,99 euros. En librairie depuis le 3 octobre 2024.

DECENNIE.- « Pour moi, observait Marin Karmitz dans Le Film français de 11 mars 1988, la création française ne peut être isolée de la situation de la société française. Cette société est indubitablement en crise. Pourquoi le cinéma ne le serait pas ? »

DECENNIE.- « Pour moi, observait Marin Karmitz dans Le Film français de 11 mars 1988, la création française ne peut être isolée de la situation de la société française. Cette société est indubitablement en crise. Pourquoi le cinéma ne le serait pas ? »

Producteur de films, Nicolas Brevière s’est plongé dans la décennie 1980, période foisonnante, passionnante, emblématique de l’évolution de l’industrie et du patrimoine artistique du cinéma français. Une période riche en bouleversements, dont les effets se font encore sentir de nos jours.

Si produire un film, c’est aussi l’aventure d’un homme ou d’une femme qui décide de matérialiser les rêves d’un autre dans un contexte économique et juridique étonnamment fluctuant et incertain, tout en s’inscrivant dans un univers culturel, une « mouvance » faite de convergences et de contradictions, comment produisait-on alors le cinéma français ? Quels risques prenait-on ? Pourquoi cela marchait (ou ne marchait pas) ? Qui et comment a-t-on produit des œuvres aussi indispensables que Mon oncle d’Amérique d’Alain Resnais (1980), L’homme blessé de Patrice Chéreau (1983), Les nuits de la pleine lune (1984) d’Éric Rohmer ou Sans toit ni loi d’Agnès Varda (1985) ?

« L’ouvrage de Nicolas Brevière, souligne Nathalie Coste Cerdan dans sa préface, propose une approche très personnelle d’une histoire du septième art : en resserrant d’abord la focale sur l’époque, à la fois si proche et déjà si lointaine, des « Golden Eighties », que certains jeunes lecteurs découvriront, mais que les plus anciens (…), ont en mémoire pour avoir, de près ou de loin, été des protagonistes de cet âge si particulier du cinéma. Le plaisir de la lecture aura ainsi, pour ces derniers, quelque chose de proustien, leur faisant revivre des séquences, des affaires, des moments, avec un jubilatoire pouvoir d’évocation.»

C’est à la suite de plusieurs années de recherches et de l’aventure humaine portée par de nombreux entretiens avec des producteurs de l’époque qu’est née l’idée de cet ouvrage sous-titré La guerre entre Louis de Funès et Marguerite Duras n’aura pas lieu. Un écrit retraçant, année après année et sur dix ans, tous les grands combats qui ont émaillé la décennie, et dont on ressent encore les secousses sismiques aujourd’hui. Un essai qui ne serait ni « théorique », ni un guide pratique sur la production de films, ni même une compilation d’anecdotes, mais plutôt un portrait vivant d’un certain âge d’or du cinéma français. Un panorama d’où émergent les questions qui ont défini notre cinéma d’aujourd’hui : son accompagnement politique, la concentration de l’exploitation cinématographique, la fragilité de la distribution indépendante, l’explosion des télévisions, le changement radical de la consommation d’images ; bref, des sujets d’une brûlante actualité à l’heure où notre système, que l’on décrit comme l’un des plus vertueux au monde, se voit une fois de plus assiégé par des dangers – de l’irruption des plateformes à l’intelligence artificielle – qui mettent en péril notre génie créatif.

GOLDEN EIGHTIES. Nicolas Brevière. Carlotta Films .747 pages. 49 euros. En librairie depuis le 15 octobre 2024.

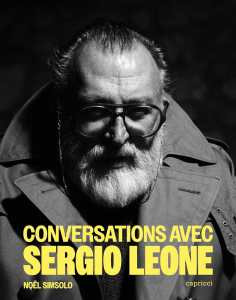

MAESTRO.- Ecrivain, historien du cinéma, comédien, scénariste et réalisateur, Noël Simsolo, au-delà d’être un artiste complet, est un fervent cinéphile. On ne compte plus ses essais sur Clint Eastwood, Billy Wilder, Kenji Mizoguchi, Sacha Guitry, Alfred Hitchcock, Fritz Lang ou le film noir ou encore ses entretiens avec Bertrand Tavernier, Alexandre Astruc, Jean-Pierre Mocky ou Samuel Fuller.

MAESTRO.- Ecrivain, historien du cinéma, comédien, scénariste et réalisateur, Noël Simsolo, au-delà d’être un artiste complet, est un fervent cinéphile. On ne compte plus ses essais sur Clint Eastwood, Billy Wilder, Kenji Mizoguchi, Sacha Guitry, Alfred Hitchcock, Fritz Lang ou le film noir ou encore ses entretiens avec Bertrand Tavernier, Alexandre Astruc, Jean-Pierre Mocky ou Samuel Fuller.

A la fin des années 80, Simsolo rencontra le réalisateur de Il était une fois en Amérique. Une amitié de longue date se développa entre les deux hommes. Ces entretiens sont nés de cette amitié entre Sergio Leone et Noël Simsolo. Couvrant toute la vie et l’œuvre du cinéaste, depuis ses péplums au début des années 1960 jusqu’à Il était une fois en Amérique (1984), ils plongent le lecteur dans les coulisses de la fabrication des films et dévoilent les sources d’inspiration ainsi que les méthodes de travail du maître italien.

Simsolo ramène par exemple Leone au difficile tournage de Il était une fois la révolution et aux relations avec ses comédiens. Avec Rod Steiger, la tension est à son comble tandis qu’avec James Coburn, elles sont bien plus harmonieuses. Evoquant le jeu de Coburn, Leone note : « Je suis intervenu quand il essayait d’entrer en compétition avec Steiger. Je lui ai dit : « Moins tu en fais dans ce film, et plus tu y gagnes. Rod grimace. Il veut manger l’objectif. Si tu ne fais rien, c’est toi qui ramasses tout. » Il m’a fait un clin d’oeil. Il avait compris. »

L’ouvrage revient également sur les rapports de Leone avec ses acteurs (Clint Eastwood, Charles Bronson, Eli Wallach, Lee Van Cleef, Henry Fonda, Claudia Cardinale, Robert De Niro…) ou encore avec son compositeur fétiche Ennio Morricone.

Depuis sa première parution en 1987, Conversations avec Sergio Leone est devenu le livre de référence sur le grand cinéaste italien. Longtemps indisponible, il reparaît enrichi de nombreuses photographies, d’une nouvelle préface et d’entretiens inédits avec Leone.

CONVERSATIONS AVEC SERGIO LEONE. Noël Simsolo. Editions Capricci. 256 pages. 39 euros. En librairie depuis le 4 octobre 2024.

ZOETROPE.- Réalisateur d’Apocalypse Now et de la trilogie du Parrain, Francis Ford Coppola est l’un des grands rêveurs américains, et son rêve le plus magnifique est American Zoetrope, la société de production qu’il a fondée à San Francisco des années avant son succès gargantuesque, alors qu’il n’avait que trente ans. À travers l’utopie expérimentale et communautaire de Zoetrope, Coppola a tenté de réimaginer l’ensemble de l’activité cinématographique en ne craignant pas d’aller contre les canons d’Hollywood dans un combat digne de Don Quichotte. Aujourd’hui, plus de cinquante ans plus tard, malgré de nombreux revers, le rêve du cinéaste visionnaire persiste, notamment dans la production de son film Megalopolis (actuellement sur les écrans), qui a nécessité des décennies de travail et qui est l’aboutissement de ses idéaux.

ZOETROPE.- Réalisateur d’Apocalypse Now et de la trilogie du Parrain, Francis Ford Coppola est l’un des grands rêveurs américains, et son rêve le plus magnifique est American Zoetrope, la société de production qu’il a fondée à San Francisco des années avant son succès gargantuesque, alors qu’il n’avait que trente ans. À travers l’utopie expérimentale et communautaire de Zoetrope, Coppola a tenté de réimaginer l’ensemble de l’activité cinématographique en ne craignant pas d’aller contre les canons d’Hollywood dans un combat digne de Don Quichotte. Aujourd’hui, plus de cinquante ans plus tard, malgré de nombreux revers, le rêve du cinéaste visionnaire persiste, notamment dans la production de son film Megalopolis (actuellement sur les écrans), qui a nécessité des décennies de travail et qui est l’aboutissement de ses idéaux.

« Le chemin du paradis commence en enfer » écrivait Dante, un chemin que Coppola aura parcouru en long et en large, au gré d’infinis allers-retours, durant ses soixante années de carrière. Bénéficiant d’un accès total et sans précédent aux archives de Coppola, menant des centaines d’entretiens avec le cinéaste et ceux qui ont travaillé en étroite collaboration avec lui, Sam Wasson dresse, au-delà de la simple biographie, un portrait extraordinaire kaleïdoscopique en forme de quête d’un rêve.

En partant du tournage monumental et délirant d’Apocalypse Now, l’auteur remonte le temps et traverse les mythiques années soixante-dix qui virent Coppola accoucher de films majeurs comme Conversation secrète ou l’épopée vietnamienne en passant par les deux premiers volets du Parrain.

Auteur des best-sellers 5e Avenue, 5 heures du matin (qui évoque le tournage de Diamants sur canapé) et The Big Goodbye (sur le tournage de Chinatown), Sam Wasson revient avec un récit définitif et livre un Coppola, charmant, brillant, capable de voir la vie et l’art en termes de famille et de communauté, mais aussi en proie à l’agitation, à l’insouciance et au désir d’opérer perpétuellement aux extrêmes.

LE CHEMIN DU PARADIS – UNE EPOPEE DE FRANCIS FORD COPPOLA. Sam Wasson. Traduction d’Alexandre Prouvèze. Carlotta Films. 387 pages. 21,99 euros. En librairie depuis le 20 juin 2024.

SINGULARITE.- « Donnez-nous des films à la hauteur de nos tourments », disait Robert Desnos. Sans doute qu’avec L’Etrange festival, l’objectif est atteint. Créé à la fin du siècle dernier, alors que le cinéma dit de genre restait le « vilain petit canard » de l’exploitation en salle, cette manifestation cinéphilique et populaire est devenue au fil des ans, un incontournable éclaireur, redécouvrant des pans entiers de cinématographies complètement délaissées.

SINGULARITE.- « Donnez-nous des films à la hauteur de nos tourments », disait Robert Desnos. Sans doute qu’avec L’Etrange festival, l’objectif est atteint. Créé à la fin du siècle dernier, alors que le cinéma dit de genre restait le « vilain petit canard » de l’exploitation en salle, cette manifestation cinéphilique et populaire est devenue au fil des ans, un incontournable éclaireur, redécouvrant des pans entiers de cinématographies complètement délaissées.

Vers le milieu des années 70, parut, sous la plume de l’historien new-yorkais Amos Vogel Le cinéma, art subversif (réédité chez Capricci en 2016), une « bible » qui a inspiré les concepteurs de L’Etrange festival dans une folle aventure relatée dans ce beau livre, vrai must pour les fans du cinéma !

En deux parties, la première consacrée au déroulement de l’histoire du festival parisien retracée méticuleusement par Julien Sévéon, l’un des meilleurs connaisseurs du cinéma de genre en France; l’autre en forme de continuum chronologique avec la liste des films et des événements programmés chaque année, le tout illustré de précieux témoignages et portraits croisés d’artistes et de personnalités soutenant le festival, ainsi Kenneth Anger par Agnès B., Shuji Terrayama par Bertrand Mandico ou Eloy de la Iglesia par Gaspar Noé…

Renforcé dans ses choix par l’adhésion d’un public avide de propositions insolites/originales, le Festival appliqua cette même volonté et exigence de singularité pour ses performances artistiques et créations musicales.

Autant de moments emblématiques dont certains ont même été référencés dans des romans (La possibilité d’une île de Michel Houellebecq, Nowhere d’Aryan Kaganof) et d’innombrables ouvrages biographiques (Sono Sion, l’exercice du chaos de Constant Voisin, Gouffres et cimes de Jean-Pierre Turmel, entre autres).

Alors que le rideau vient de tomber sur le premier quart de siècle, ce bel ouvrage très largement illustré (dessins, photos inédites et bien d’autres surprises graphiques) retrace les moments et évènements les plus forts mais aussi l’enthousiasme, voire la passion qui ont défini ces années de découvertes…

En près de 300 pages, ce « recueil de L’Étrange » révèle pour la première fois tout ce que vous avez voulu toujours savoir (et plus encore) sur la raison d’un tel succès et d’une telle reconnaissance.

30 ANS D’ETRANGE FESTIVAL. Livre collectif. Carlotta Films. 320 pages. 29,99 euros. En librairie depuis le 10 septembre 2024.

DE LA NOUVELLE VAGUE AU NOUVEL HOLLYWOOD

L’AMI DE TRUFFAUT.- « Claude de Givray, jeune cinéphile, avait l’habitude de raccompagner ses amis, à pied ou en voiture -il était l’un des seuls à en être pourvu- pour discuter des films vus en chemin. Il était le plus grand « accompagnateur-discuteur » de Paris. » C’est Antoine de Baecque, qui dans la préface du livre que Frédérique Topin lui consacre, évoque ainsi ce personnage de haute cinéphilie, ami de François Truffaut, scénariste, réalisateur, homme de télévision…

L’AMI DE TRUFFAUT.- « Claude de Givray, jeune cinéphile, avait l’habitude de raccompagner ses amis, à pied ou en voiture -il était l’un des seuls à en être pourvu- pour discuter des films vus en chemin. Il était le plus grand « accompagnateur-discuteur » de Paris. » C’est Antoine de Baecque, qui dans la préface du livre que Frédérique Topin lui consacre, évoque ainsi ce personnage de haute cinéphilie, ami de François Truffaut, scénariste, réalisateur, homme de télévision…

« Ce sont les personnages qui font avancer l’action et non l’action qui fait avancer les personnages. ». Cela pourrait être la maxime qui a guidé Claude de Givray tout au long de sa vie. Né en 1933, spectateur assidu des séances du Quartier latin et du studio Parnasse, il est en effet le témoin privilégié mais aussi l’un des acteurs de la naissance de la Nouvelle vague. C’est ainsi qu’il rencontre ceux qui constitueront plus tard la bande des Cahiers du cinéma, futurs fondateurs de la Nouvelle Vague : Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Éric Rohmer et surtout François Truffaut, avec qui il partagera une longue amitié qui ne prendra fin qu’à la mort de celui-ci.

Cinéphile invétéré, critique aux Cahiers du cinéma et à Arts, De Givray fut aussi le metteur en scène de quatre longs-métrages remarquables : Tire-au-flanc 62 (1961), cinquième adaptation au cinéma d’une pièce à succès (1904) de Mouëzy-Eon et Sylvane, Une grosse tête (1962) avec Eddie Constantine et Alexandra Stewart, Un mari à prix fixe (1963) avec Anna Karina et Roger Hanin et L’amour à la chaîne (1965) avec Jean Yanne. Avec Truffaut, il signe les scénarios de Baisers volés ou Domicile conjugal mais aussi de La petite voleuse que Claude Miller mettra en scène en 1988 après la disparition de Truffaut A la télévision, il devient réalisateur de documentaires et de fictions, et enfin directeur de la fiction de TF1 où, dès son arrivée, il annonça la couleur, affirmant que son « ambition était de créer l’école française des films de série B. »

Alors qu’elle écrit son premier scénario pour la série Navarro, l’auteure rencontre Claude de Givray en 1990. Elle travaille par la suite sur de nombreuses séries (dont Les Cordier, juge et flic), jusqu’au début des années 2000 où elle devient également productrice. Au cours des trois décennies où ils se côtoient, Claude fait souvent part à Frédérique de l’envie d’écrire son histoire pour évoquer ses amis, François Truffaut, la bande des Cahiers, Michel Perez, Georges Desmouceaux, son père, le premier après sa grand-mère à l’avoir initié au cinéma, mais aussi Claude Nedjar, Lucette, sa chère épouse, Bernard Revon, Pierre Grimblat, et bien d’autres figures du cinéma et de la télévision.

Amie de longue date, Frédérique Topin offre, pour la première fois, la parole à Claude de Givray et cela nous vaut un récit agréable, voire jubilatoire que traverse Bernadette Lafont et Raoul Coutard, Mizoguchi ou Kurosawa, Renoir ou Duvivier, le Fritz Lang de Furie… Et évidemment François Truffaut…

Claude Givray se souvient : « Après Les quatre cents coups, François avait fait un court-métrage, Antoine et Colette, dans lequel il avait déjà repris le personnage d’Antoine Doinel. Il avait de nouveau envie de faire quelque chose avec Jean-Pierre qui n’était plus un adolescent. Je crois aussi qu’il avait envie de le récupérer après tous les films qu’il avait tournés avec Jean-Luc Godard, mais aussi avec Jean Eustache dans Le Père Noël a les yeux bleus et Jerzy Skolimowski dans Le départ, des films formidables. L’histoire est très connue, Truffaut nous a dit trois choses : « Le film commencera avec Jean-Pierre Léaud en tenue militaire, il est en prison à cause de ses ennuis avec l’armée. Même si les distributeurs préfèrent le titre de la chanson Que reste-t-il de nos amours ?, le film s’appellera Baisers volés et je veux une scène avec une femme d’un certain âge que Jean-Pierre Léaud désire. Cette femme devra lui demander : « Est-ce que vous aimez la musique ? » Et lui, répondra : « Oui monsieur. » C’était peu de choses, mais c’était très précis ! Évidemment, il fallait tout construire autour de ça. J’avais déjà écrit avec François pour mes films, mais je n’avais jamais écrit pour ses films à lui. François disait toujours qu’une fiction, c’est trente ou quarante bonnes scènes avec, à l’intérieur de chaque scène, un début, un milieu et une fin. Il avait remarqué qu’il y avait beaucoup de films cohérents mais qui ne comportaient aucune bonne scène ! Pour lui, le plus beau film du monde, c’était Les enchainés, parce qu’il n’y avait que des bonnes scènes. Autant dire que la barre était très haute. »

CLAUDE DE GIVRAY – L’HOMME QUI VENAIT DE LA NOUVELLE VAGUE. Frédérique Topin. Carlotta Editions. 221 pages. 20 euros. En librairie depuis le 20 avril.

UNE OEUVRE SECRETE.- « L’œuvre de Bogdanovich est sans doute l’une des plus passionnantes et secrètes du cinéma américain de ces cinquante dernières années, mais aussi l’une des plus méconnues, en dépit de tout le bien qu’en disent, dès qu’ils en ont l’occasion, Quentin Tarantino, Wes Anderson ou encore Noah Baumbach. »

UNE OEUVRE SECRETE.- « L’œuvre de Bogdanovich est sans doute l’une des plus passionnantes et secrètes du cinéma américain de ces cinquante dernières années, mais aussi l’une des plus méconnues, en dépit de tout le bien qu’en disent, dès qu’ils en ont l’occasion, Quentin Tarantino, Wes Anderson ou encore Noah Baumbach. »

C’est ainsi que Jean-Baptiste Thoret évoque le parcours du réalisateur de La dernière séance (1971), son film le plus connu, titulaire de deux Oscars en 1972 pour les meilleurs seconds rôles (Ben Johnson et Cloris Leachman)…

Né en 1939 dans l’État de New York, Peter Bogdanovich débute comme critique de cinéma. En 1968, il réalise son premier film, La cible, thriller réaliste sur une star vieillissante du cinéma fantastique (Boris Karloff) confrontée à la violence arbitraire de l’Amérique du Vietnam. Deux ans plus tard, Bogdanovich pose sa caméra au Texas et tourne La dernière séance, en compagnie d’une jeune génération d’acteurs prometteurs (Jeff Bridges, Cybill Shepherd, Timothy Bottoms, Ellen Burstyn) et de Ben Johnson, l’un des acteurs fétiches de John Ford.

Après ce film, grand succès public et classique instantané, la carrière de Bogdanovich est lancée : suivront notamment On s’fait la valise, docteur? (1972), un screwball comedy moderne avec Ryan O’Neal et Barbra Streisand, La barbe à papa (1973), Daisy Miller (1974), Nickelodeon (1976), Saint Jack (1979), Et tout le monde riait (1981), Mask (1985), Texasville (1990) et le récent Broadway Therapy (2014).

Paru en grand format en 2018, Le Cinéma comme élégie est sorti dans sa version poche à l’occasion de la rétrospective consacrée au cinéaste, en avril 2023, par la Cinémathèque française.

Connu comme critique de cinéma, spécialiste du 7e art américain, notamment du Nouvel Hollywood mais aussi du cinéma italien des années 70, réalisateur et auteur d’une quinzaine de livres sur le cinéma autour de figures du cinéma de genre comme Dario Argento, John Carpenter ou Tobe Hooper, Jean-Baptiste dirige aussi, depuis 2018, la collection Make my Day chez Studiocanal qui édite des films rares, pas ou peu édités en France.

Entre 2009 et 2018, Thoret va entretenir une conversation avec Peter Bogdanovich au cours de laquelle le cinéaste (disparu en janvier 2022) évoque ses films, ses rencontres, son enfance et ses drames personnels, sa conception de la mise en scène et les coulisses parfois cruelles d’Hollywood. Il aborde ses faits d’armes et ses déboires avec les studios américains, et sa passion pour les grands maîtres du septième art, de John Ford à Orson Welles.

À propos de Daisy Miller et de la question Amérique/Europe, Bogdanovich observe : « Disons que je pense que les Européens sont plus raffinés, plus subtils, peut-être plus intelligents. Daisy, elle, est très américaine, dans le sens où elle saute sans cesse d’une situation à une autre, batifole instinctivement, comme Cybill (Shepherd) d’ailleurs. C’est comme ça qu’elle se définit. Il y a même cette réplique « Vous êtes un flirt terrible ! » et elle répond « Oh oui, je suis un flirt terrible ». Toute fille sympathique est un flirt. Avez-vous déjà rencontré une fille sympathique qui ne le soit pas ? C’est quelque chose que les Européens ne comprendraient pas, parce que les femmes européennes ne flirtent pas de façon si ouverte, si innocente. Vraiment. »

PETER BOGDANOVICH – LE CINEMA COMME ELEGIE – CONVERSATIONS. Jean-Baptiste Thoret. Carlotta Editions. 219 pages. 20 euros. En librairie depuis le 6 avril.

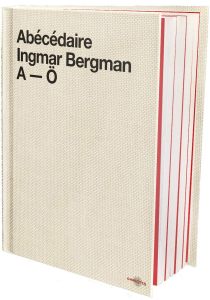

DANS L’INTIMITE DES PAGES DE BERGMAN

Ingmar Bergman est une icône ! Un figure si immense du 7e art qu’on s’incline avec déférence devant une œuvre imposante et majeure dont les éclats visuels et l’intelligence du propos ne cessent de fasciner, voire de bouleverser…

Ingmar Bergman est une icône ! Un figure si immense du 7e art qu’on s’incline avec déférence devant une œuvre imposante et majeure dont les éclats visuels et l’intelligence du propos ne cessent de fasciner, voire de bouleverser…

Un gros pavé bleu clair permet cependant d’entreprendre un voyage dans l’intimité de Bergman. Manière d’en savoir plus sur le pourquoi du comment… Car, en s’astreignant à une discipline d’écriture, le réalisateur suédois consignait, dans des carnets, ses moindres réflexions, parfois de façon abrupte, cinglante ou, au contraire, en suivant patiemment les circonvolutions de sa pensée et de son désir, jusqu’à parvenir à leurs formulations exactes à travers des situations, des portraits, des dynamiques.

Légués par Bergman à l’Institut suédois du film, ces carnets appartiennent aujourd’hui à la Fondation des archives Bergman, qui les a publiées dans leur quasi-intégralité en 2018. Ici, c’est donc la germination même du travail créatif de Bergman qui s’offre à nous. Comment les idées jaillissent, s’interpénètrent, se font écho ou entrent en collision, se divisent et se nouent, pour aboutir à quelques-uns des plus grands films du XXe siècle. Mais qu’on ne s’y trompe pas, ces carnets sont bien plus qu’un brouillon de l’oeuvre définitive. Après les avoir écrits, leur auteur a les idées plus claires. Il prend alors, dans son bureau, un papier d’une autre couleur (des blocs-notes jaunes lignés) sur lesquels il écrit le texte de son scénario, presque sans rature. Bergman l’a souvent répété : ce deuxième travail lui est aussi pénible que le premier lui est agréable. Si l’écriture des carnets est pour lui comme un jeu, celle des scénarios s’apparente à un devoir.

Ce n’est pas un hasard si Jean-Baptiste Bardin a mis en tête de sa « note du traducteur », une citation de Sacha Guitry : « On se fatigue d’un tableau parfait. On ne peut rien en espérer. Une esquisse ne fatigue jamais – elle promet tant de choses !… On admire un tableau… on adore une esquisse. »

En écrivant, le cinéaste se bat contre un désordre extérieur (le public, la critique, l’administration) et intérieur (ses démons) et ce combat se fait au prix de certains concessions stylistiques. Car bergman ne cherche pas à faire d’effet sur son public… On est loin de la clarté et de la précision des scénarios et des dialogues mais on est proche d’un artiste qui ose un « Comment dire ça ? » ou un « C’est terriblement difficile à expliquer ».

Alors, on prend véritablement plaisir à débusquer, dans ces carnets, ce qui a amené Bergman du Septième Sceau (1957) à Sarabande (2004), en passant par Persona (1966), Sonate d’automne (1978) ou Fanny et Alexandre (1982). Car ces carnets inédits dévoilent les coulisses mentales de ses plus célèbres œuvres, mais aussi de projets de films jamais réalisés, le tout au gré de dialogues, de scènes et d’anecdotes où la réalité et les souvenirs se mêlent à la fiction et au rêve.

19 mars 1962 (alors qu’il travaille au scénario du Silence) « Je crois que j’ai une oreille au fond de mon corps, un nez au creux de mon intestin, un œil qui fixe mon cerveau, désespérément rouge et gonflé par le manque de lumière. Ce film, de plus en plus, prend la forme d’une souffrance de premier ordre. Félicitations. Mais je crois également qu’il se forme quelque part dans ma tête. Oje ne sais où, d’ailleurs. »

Au travers de ces textes, on voit Bergman vivre et évoluer avec ses personnages – peut-être même plus qu’avec ses contemporains. Il les découvre, les interpelle, les suit et les écoute, les laissant toujours libres de lui souffler la suite de leur histoire. Et c’est là l’un des aspects inattendus de ces carnets : l’échange incessant de Bergman avec ses protagonistes, ses fantômes et ses démons, qui l’accompagnent dans ses réflexions les plus triviales comme ses plus ardentes prières.

11 mai 1965 (Persona est en cours) « Tant d’étranges fièvres et de réflexions solitaires. Jamais je ne me suis senti aussi bien, aussi mal. En me forçant un peu, je crois que je pourrai créer quelque chose d’unique, quelque chose que je n’ai encore jamais réussi à atteindre. Un changement du thème initial. Quelque chose qui arrive très simplement et sans qu’on ait besoin de réfléchir à comment c’est arrivé. C’est amusant d’écrire au crayon à papier, cela me rappelle tellement de choses de mon enfance.

C’est elle-même qu’elle apprend à connaître. A travers madame Vogler, c’est elle-même qu’Alma recherche.

Cette angoisse de plaire, d’être aimable .»

Tour à tour journal intime et exploration du cœur palpitant de la création, ces carnets livrent un autoportrait poignant, celui d’un artiste au quotidien, avec ses moments d’euphorie et d’abattement, à la recherche éperdue de la vérité enfouie, brute et intime, des êtres et des sentiments.

INGMAR BERGMAN – CARNETS (1955-2001). Traduction de Jean-Baptiste Bardin. Carlotta Films. 1000 pages. 59 euros. En librairie depuis le 17 novembre 2022.

LA STAR, LE MONTEUR ET LE CRITIQUE

Même si le terme est volontiers galvaudé, l’étiquette de star va comme un gant à Robert Redford. Tout bonnement parce qu’il a traversé le cinéma hollywoodien avec une élégance qui ne se dément jamais et un talent simplement indiscutable. Il va sans dire que sa carrière est un modèle du genre. Dès qu’on plonge dans la belle kyrielle des films du grand Bob, on est épaté, au long cours, par tous les titres qui ont rythmé notre plaisir permanent du cinéma américain… Très vite, le Californien (il est né le 18 aout 1936 à Santa Monica) se fait remarquer et Daisy Clover (1965) de Robert Mulligan lui vaut le Golden Globe de la révélation masculine de l’année. Le beau gosse y croise Natalie Wood avec laquelle il vit une idylle secrète pendant plusieurs années… En 1966, il obtient son premier grand rôle dans Pieds nus dans le parc de Gene Sacks et craignant probablement d’endosser le stéréotype de l’Américain blond aux yeux, il décline des rôles dans des films comme Qui a peur de Virginia Woolf ? ou Le Lauréat.

Même si le terme est volontiers galvaudé, l’étiquette de star va comme un gant à Robert Redford. Tout bonnement parce qu’il a traversé le cinéma hollywoodien avec une élégance qui ne se dément jamais et un talent simplement indiscutable. Il va sans dire que sa carrière est un modèle du genre. Dès qu’on plonge dans la belle kyrielle des films du grand Bob, on est épaté, au long cours, par tous les titres qui ont rythmé notre plaisir permanent du cinéma américain… Très vite, le Californien (il est né le 18 aout 1936 à Santa Monica) se fait remarquer et Daisy Clover (1965) de Robert Mulligan lui vaut le Golden Globe de la révélation masculine de l’année. Le beau gosse y croise Natalie Wood avec laquelle il vit une idylle secrète pendant plusieurs années… En 1966, il obtient son premier grand rôle dans Pieds nus dans le parc de Gene Sacks et craignant probablement d’endosser le stéréotype de l’Américain blond aux yeux, il décline des rôles dans des films comme Qui a peur de Virginia Woolf ? ou Le Lauréat.

Avec ce solide pavé de plus de 700 pages, on tient la biographie référence de Redford enfin traduite en français. L’Américain Michael Feeney Callan, déjà auteur de biographies de stars (Anthony Hopkins, Richard Harris, Julie Christie ou Sean Connery), s’est appuyé sur les journaux et la correspondance de l’acteur ainsi que sur des centaines d’heures d’interviews, pour mettre en lumière l’un des derniers monstres sacrés de l’usine à rêves…

De manière très documentée (il a consacré pas moins de quatorze ans à ce travail), Feeney Callan raconte en détails Redford au fil d’une carrière de quarante ans tout en évoquant largement une jeunesse agitée, une famille éclatée entre un père très conservateur et une mère progressiste, ses débuts difficiles dans la comédie, la mort tragique de son fils Scott à l’âge de 5 mois, son engagement politique dans les rangs démocrates, son dévouement à la cause environnementale ou encore son investissement dans le cinéma d’auteur à travers le Sundance Institute fondé en 1981 qui soutient les artistes et parraine le fameux festival du film de Sundance…

Portrait honnête et attachant, Robert Redford est une analyse minutieuse du trajet d’un artiste populaire à propos duquel le biographe écrit : « Robert Redford n’était pas du genre à faire des demi-mesures (…) Il était un sportif dans son ADN, un compétiteur de bout en bout. Il est arrivé dans le métier d’acteur en trébuchant et sans certitude mais il a trouvé un sens et un pouvoir dans la découverte d’un talent inhérent. Il a offert ce talent au monde entier sous forme d’éclairs de diversion, de romance, de provocation et d’esprit… » Ces éclairs ont des titres connus de tous ! En 1969, il devient bankable en se glissant dans la peau du Sundance Kid dans Butch Cassidy et le Kid, formant un duo gagnant avec Paul Newman. Pour brouiller les pistes, Redford passe à la réalisation avec Des gens comme les autres (1980) et il poursuivra régulièrement dans cette voie avec des œuvres fortes et sensibles comme Milagro (1988), Et au milieu coule une rivière (1992), Quiz Show (1994), L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux (1998), La légende de Bagger Vance (2000), Lions et agneaux (2007), La conspiration (2011) et Sous surveillance (2013)…

Redford, c’est aussi une complicité au long cours avec Sydney Pollack. Les deux se rencontrent dès 1966 sur Propriété interdite avant de se retrouver, en 1972, sur l’emblématique Jeremiah Johnson, fameux Mountain man et figure errante des grands espaces à laquelle Redford apporte un puissant charisme. Viendront encore Nos plus belles années (1973), Les trois jours du Condor (1975, Le cavalier électrique (1979) et enfin Out of Africa (1985), archétype du film romantique hollywoodien. A propos de Jeremiah Johnson, le biographe rapporte les paroles d’une amie de Sydney Pollack qui estime que le film « était la fusion de Bob, de Sydney et de l’interdépendance de leur créativité. Beaucoup de gens ont affirmé que Sydney voulait être Bob, qu’il ne lui manquait que la crinière blonde… »

Et on cite encore Gatsby le magnifique (1974) et forcément Les hommes du président (1976) où il incarne Bob Woodward, signature du Washington Post, et tombeur de Nixon dans le plus beau film sur le journalisme au cinéma. Le Redford de Michael Feeney Callan permet, à toutes ses pages, de se glisser dans une grande aventure de cinéma.

ROBERT REDFORD. Michael Feeney Callan. Traduit par Muriel Levet. Editions La Trace. 759 pages. 22 euros. En librairie depuis le 17 mai.

HIRSCH.- Dans son célèbre ouvrage Notes sur le cinématographe (1975), Robert Bresson affirmait que le « montage est le passage d’images mortes à des images vivantes. Tout refleurit. » De là à dire que tout se construit par le montage et que le cinéma, c’est le montage, il n’y a qu’un pas que nombre de cinéastes franchissent volontiers. Le montage véhicule le sens et donne un sens aux images mêmes qui n’en ont pas séparément…

HIRSCH.- Dans son célèbre ouvrage Notes sur le cinématographe (1975), Robert Bresson affirmait que le « montage est le passage d’images mortes à des images vivantes. Tout refleurit. » De là à dire que tout se construit par le montage et que le cinéma, c’est le montage, il n’y a qu’un pas que nombre de cinéastes franchissent volontiers. Le montage véhicule le sens et donne un sens aux images mêmes qui n’en ont pas séparément…

Ce n’est sans doute pas Paul Hirsch qui dira le contraire. Le monteur new-yorkais, né en 1945, offre en effet, dans son livre, une vision privilégiée sur les coulisses du cinéma américain et plus spécialement sur l’univers du montage.

À travers un ouvrage fascinant, Hirsch fait revivre sa carrière film après film, en dressant le portrait des moments décisifs qui ont contribué à créer certaines scènes parmi les plus iconiques du cinéma hollywoodien. Il évoque des moments que peu de gens connaissent concernant le casting, la mise en scène ou la musique de ses plus grands films, ainsi que des réalisateurs, producteurs, compositeurs, actrices et acteurs stars. Moitié manuel à l’usage des étudiants de cinéma, moitié hymne à de légendaires cinéastes et professionnels du 7e art , cet ouvrage divertissant et drôle passionne tout en éduquant, mine de rien, à la fois les connaisseurs et les amoureux du cinéma.

En effet, Paul Hirsch est le monteur mythique des premiers Star Wars (il a reçu l’Oscar du meilleur montage en 1978 pour La guerre des étoiles et a été également nommé en 2005 pour Ray de Taylor Hackford) mais aussi d’une dizaine d’œuvres de Brian de Palma des années 70 et 80 comme Carrie, Blow Out ou Mission impossible. De son monteur, De Palma dit : « Si vous voulez savoir comment on s’y prend pour mouliner un film, ce livre est fait pour vous. Je devrais le savoir, j’étais à ses côtés depuis le début jusqu’à notre mésaventure sur Mars. Félicitations Paul, de te souvenir de tout ce qu’on a oublié. »

Paul Hirsch évoque, par exemple, Phantom of the Paradise : « J’étais très excité par le projet de monter une comédie musicale, étant donné mon amour de la musique et l’opportunité que cela m’offrait de monter des séquences en fonction de la musique qui est un type de montage où j’éprouve beaucoup de plaisir. Le premier jour de tournage à Los Angeles, j’étais sur le plateau puisqu’il n’y avait encore aucune pellicule à monter. On tournait dans un studio d’enregistrement et soudain de la fumée a commencé à s’échapper des conduits d’aération. On a immédiatement évacué les lieux et le problème a été rapidement résolu, même si cela a donné lieu à beaucoup de blagues sur les risques encourus à faire un film impliquant le diable… »

IL Y A BIEN LONGTEMPS, DANS UNE SALLE DE MONTAGE LOINTAINE, TRES LOINTAINE… Paul Hirsch. Traduit de l’anglais par Pierre Filmon. Carlotta Films éditions. 468 pages. 20 euros. En librairie le 9 juin.

REPONSES.- Comment filmer l’Amérique ? Comment filmer en Amérique ? Jamais peut-être un pays ne s’est autant identifié à un art que les États-Unis à leur cinéma. Passeport pour Hollwyood est né du désir de Michel Ciment de mieux comprendre ce phénomène unique en interrogeant trois anciens metteurs en scène du Nouveau Monde parmi les plus grands (Billy Wilder, John Huston, Joseph Mankiewicz) et trois nouveaux réalisateurs de l’Ancien Monde (Roman Polanski, Milos Forman, Wim Wenders) qui ont apporté un souffle nouveau au septième art, tout en se confrontant à l’Amérique.

REPONSES.- Comment filmer l’Amérique ? Comment filmer en Amérique ? Jamais peut-être un pays ne s’est autant identifié à un art que les États-Unis à leur cinéma. Passeport pour Hollwyood est né du désir de Michel Ciment de mieux comprendre ce phénomène unique en interrogeant trois anciens metteurs en scène du Nouveau Monde parmi les plus grands (Billy Wilder, John Huston, Joseph Mankiewicz) et trois nouveaux réalisateurs de l’Ancien Monde (Roman Polanski, Milos Forman, Wim Wenders) qui ont apporté un souffle nouveau au septième art, tout en se confrontant à l’Amérique.

Interrogé à propos de Fédora, somme de tout ce qu’il a exprimé au cinéma, Billy Wilder explique : « Quand vous vieillissez, vous cristallisez plus ou moins certaines tendances qui sont en vous. Plus je fais de films, plus j’essaie d’approfondir en simplifiant la technique et en m’exprimant avec élégance. Refuser le plan qui se fait remarquer, c’est ce qu’on voit chez Chaplin, Lubitsch, Ford. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas de pouvoir filmer pour des millions de dollars à la lumière des chandelles, c’est de savoir ce qui se passe à la lueur de ces chandelles. »

Quel était le fonctionnement des grandes compagnies de production ? Comment un cinéaste acquiert-il son indépendance ? Quelles sont les conditions de la création à Hollywood ? Autant de réponses de première main fournis Michel Ciment (membre du comité de rédaction de la revue Positif et auteurs de livres comme Kubrick, Kazan par Kazan, Le livre de Losey ou Le dossier Rosi) dans ces entretiens bourrés d’anecdotes, de portraits, de réflexions sur l’art et la technique, qui permettent de mieux cerner des films aussi importants que Le Limier, Amadeus, Fat City, La Vie privée de Sherlock Holmes, Paris Texas ou Rosemary’s Baby, et de connaître plus intimement leurs auteurs.

Paru pour la première fois aux éditions du Seuil en 1987, puis en poche chez Ramsay en 1992 (deux éditions rapidement épuisées et désormais introuvables) ce livre reparaît, 35 ans plus tard, enrichi de trois entretiens avec Milos Forman sur ses trois derniers films : Larry Flynt, Man on the Moon, Les Fantômes de Goya (en présence pour ce dernier de Jean-Claude Carrière) ainsi qu’une rencontre avec Wim Wenders sur Don’t Come Knocking.

PASSEPORT POUR HOLLYWOOD. Michel Ciment. Carlotta Films éditions. 402 pages. 18 euros. En librairie depuis le 5 mai.

DES CINEASTES, UN CAUCHEMAR ET DES PHOTOS DE PLATEAU

FILMS.- C’était en 1987 sur la Croisette. Et Maurice Pialat reçoit la Palme d’or attribuée par un jury présidé par Yves Montand à Sous le soleil de Satan. Sous les sifflets d’une partie du public de l’auditorium Lumière (qui aurait voulu voir le prix adressé aux Ailes du désir de Wim Wenders) il monte sur la scène et rapidement, le bras tendu, le poing serré, il lâche : « Si vous ne m’aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. » Pourtant, dans les années 80, le public est bien au rendez-vous de Pialat pour des films comme Loulou (1980), A nos amours (1983) ou Police (1985) précédant Sous le soleil de Satan qui réunira 815 000 spectateurs en France. Un score que toutes les Palmes d’or cannoises n’ont pas atteint…

FILMS.- C’était en 1987 sur la Croisette. Et Maurice Pialat reçoit la Palme d’or attribuée par un jury présidé par Yves Montand à Sous le soleil de Satan. Sous les sifflets d’une partie du public de l’auditorium Lumière (qui aurait voulu voir le prix adressé aux Ailes du désir de Wim Wenders) il monte sur la scène et rapidement, le bras tendu, le poing serré, il lâche : « Si vous ne m’aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. » Pourtant, dans les années 80, le public est bien au rendez-vous de Pialat pour des films comme Loulou (1980), A nos amours (1983) ou Police (1985) précédant Sous le soleil de Satan qui réunira 815 000 spectateurs en France. Un score que toutes les Palmes d’or cannoises n’ont pas atteint…

Maurice Pialat (1925-2003) a fait onze films, et un enfant. A propos du geste cannois, Jérôme Momcilovic dit : « Ce n’est pas le poing qu’il faut regarder, c’est la main. » Avant les films, Pialat avait commencé par la peinture, sur les conseils d’un oncle qui lui trouvait un don. Il ne viendra au cinéma qu’en 1968, à l’âge de 43 ans, avec L’enfance nue.

Pour l’auteur, critique de cinéma et déjà auteur chez Capricci, d’ouvrages sur Arnold Schwarzenegger et Chantal Ackerman (un superbe grand écart !), le cinéaste a fait des films parce que la vie ne donne à voir qu’une seule fois : des films pour regretter. Les yeux font mal, mais c’est la seule consolation. Qu’est-ce que c’était que cette main ? Qu’est-ce que c’était que ces yeux ?

MAURICE PIALAT LA MAIN, LES YEUX. Jérôme Momcilovic. Editions Capricci. 128 pages. 13,50 euros. En librairie le 28 octobre.

CHINATOWN.- On avait découvert Sam Wasson en 2012 avec le remarquable 5e avenue, 5 heures du matin sur la genèse d’un film-culte, en l’occurrence Diamants sur canapé. On retrouve ce romancier américain diplômé de cinéma avec un nouvel ouvrage qui s’ouvre sur la phrase « Sharon Tate ressemblait à la Californie. » Dans The Big Goodbye, entre roman noir et enquête journalistique, Wasson se penche sur le mythique Chinatown (1974), révèlant, pour la première fois, l’incroyable genèse de ce projet avec des personnages hauts en couleurs, sur fond de mutation spectaculaire des studios hollywoodiens.

CHINATOWN.- On avait découvert Sam Wasson en 2012 avec le remarquable 5e avenue, 5 heures du matin sur la genèse d’un film-culte, en l’occurrence Diamants sur canapé. On retrouve ce romancier américain diplômé de cinéma avec un nouvel ouvrage qui s’ouvre sur la phrase « Sharon Tate ressemblait à la Californie. » Dans The Big Goodbye, entre roman noir et enquête journalistique, Wasson se penche sur le mythique Chinatown (1974), révèlant, pour la première fois, l’incroyable genèse de ce projet avec des personnages hauts en couleurs, sur fond de mutation spectaculaire des studios hollywoodiens.

On croise là Jack Nicholson qui, avec le détective Gittes, trouve l’un des rôles les plus marquants de sa carrière ; Roman Polanski, alors au sommet de sa gloire mais hanté par la mort dévastatrice de sa femme Sharon Tate. Mais les portraits du producteur Robert Evans ou du scénariste Robert Towne sont remarquables aussi. Avec Los Angeles, John Huston, Faye Dunaway, le grand Hollywood est au rendez-vous du récit !

Après des années d’investigations, Wasson dévoile, avec passion, les coulisses de ce chef-d’œuvre qui appartient pleinement à la mythologie hollywoodienne…

« Chinatown, dit son scénariste, était un état d’esprit. (…) On rêve qu’on est au paradis et on se réveille dans l’obscurité : ça, c’est Chinatown. On pense avoir tout compris et on se rend compte qu’on est mort : ça, c’est Chinatown. »

THE BIG GOODBYE. Sam Wasson. Editions Carlotta. 364 pages. 21,99 euros. Déjà en librairie.

AUTEUR.- Pour Marjane Satrapi, sa compatriote, auteur de bandes dessinées et cinéaste, Abbas Kiarostami « a ouvert la voie à toute une génération d’artistes iraniens. Nous lui sommes tous redevables. » Et la comédienne Golshifteh Farahani d’ajouter : « A lui seul, il a changé l’image de l’Iran ».

AUTEUR.- Pour Marjane Satrapi, sa compatriote, auteur de bandes dessinées et cinéaste, Abbas Kiarostami « a ouvert la voie à toute une génération d’artistes iraniens. Nous lui sommes tous redevables. » Et la comédienne Golshifteh Farahani d’ajouter : « A lui seul, il a changé l’image de l’Iran ».

Autour de l’œuvre de ce créateur majeur, visionnaire et espiègle, ont lieu différents événements (exposition au Centre Pompidou, rétrospective dans les salles dans toute la France, sorties en vidéo…)

Somme d’entretiens inédits, ce livre illustré fait partie du voyage au cœur des créations de l’artiste. Il rassemble pour la première fois des entretiens avec Abbas Kiarostami (1940-2016) menés par le critique de cinéma Godfrey Cheshire dans les années 1990. Ces entretiens portent sur la plupart des films réalisés par Kiarostami au début de sa carrière, rarement montrés jusqu’à leur récente restauration, ainsi que sur les chefs-d’œuvre qui l’ont rendu célèbre dans le monde entier, de la trilogie de Koker (Où est la maison de mon ami ?, Et la vie continue, Au travers des oliviers) et Close-Up jusqu’au Goût de la cerise et Le Vent nous emportera. In fine, une leçon de cinéma à part entière !

UN CINÉMA DE QUESTIONS – CONVERSATIONS AVEC ABBAS KIAROSTAMI. Godfrey Cheshire (traduction de Cyril Béghin). Editions Carlotta. 176 pages. 12 euros. Déjà en librairie.

CAUCHEMAR.- Est-il possible que quelqu’un ait menacé Jean Renoir de le faire fusiller par les Allemands pour avoir réalisé La Grande Illusion, deux ans avant le début de la Deuxième Guerre mondiale et l’occupation nazie ? Oui, c’est possible.

CAUCHEMAR.- Est-il possible que quelqu’un ait menacé Jean Renoir de le faire fusiller par les Allemands pour avoir réalisé La Grande Illusion, deux ans avant le début de la Deuxième Guerre mondiale et l’occupation nazie ? Oui, c’est possible.

Est-il possible qu’un autre, ami du premier, ait préconisé d’opérer la « circoncision nasale » sur les femmes appartenant à l’ethnie qu’il qualifie de « putain » ? Oui, c’est possible, et un film de Joseph Losey le campe durement.

Est-il possible qu’un troisième, ami des deux autres, ait plongé dans des archives et hanté les cimetières pour s’efforcer de prouver que Bernanos, Robespierre et de Gaulle étaient de sang impur ? Oui, c’est possible.

Il ne s’agissait pas de délirants obscurs mais d’un écrivain célèbre, d’un ethnologue occupant des fonctions officielles et d’un expert en onomastique renommé à l’époque. « Le temps du désastre se déroule en sens inverse du temps chronologique. Au lieu de nous en éloigner, il nous en rapproche », écrit Rachel Ertel. Ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, Jean Narboni signe, ici, plus qu’un pamphlet, tout à la fois un roman noir, une fable, un conte cruel qui traverse comme un cauchemar des temps sans pitié.

LA GRANDE ILLUSION DE CELINE. Jean Narboni. Editions Capricci. 144 pages. 17 euros. Déjà en librairie.

TEMOIN.- « Les photographes de plateau sont les témoins pour toujours de la vie du film. Ils sont essentiels pour la production. Ils ébauchent l’image du film pour le public et pour la presse lors de la sortie en salles. Leurs photos sont des témoignages indispensables, elles restituent l’ambiance du plateau et font rêver en fixant l’imaginaire du réalisateur. » C’est Costa Gravras qui, dans l’avant-propos du livre, évoque ainsi Georges Pierre qui travailla tant sur Section spéciale (1975) que sur Conseil de famille (1986).

TEMOIN.- « Les photographes de plateau sont les témoins pour toujours de la vie du film. Ils sont essentiels pour la production. Ils ébauchent l’image du film pour le public et pour la presse lors de la sortie en salles. Leurs photos sont des témoignages indispensables, elles restituent l’ambiance du plateau et font rêver en fixant l’imaginaire du réalisateur. » C’est Costa Gravras qui, dans l’avant-propos du livre, évoque ainsi Georges Pierre qui travailla tant sur Section spéciale (1975) que sur Conseil de famille (1986).

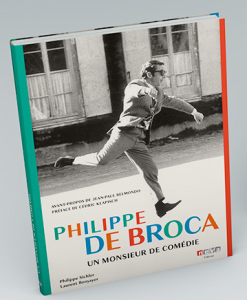

C’est un hommage à l’un des plus illustres membres de la confrérie des photographes de plateau que rendent Sichler et Benyayer qui notent : « Ce qui frappe en regardant les nombreux clichés qu’il prenait, c’est le naturel, l’originalité du cadre pris sur le vif d’une scène où l’on ne sent pas du tout la pose. Il savait se faire discret et photographiait en perturbant le moins possible le tournage des scènes. Pour cela, il avait mis au point une invention le blimp (dispositif d’insonorisation) qui lui permettait de déclencher son appareil photo en toute discrétion, sans aucun bruit de cliquetis. » De Georges Pierre (1921-2003), témoin du génie créatif des cinéastes, les auteurs ont sélectionné de nombreuses images classées selon les actrices (Marlène Jobert, Romy Schndeider, Delphine Seyrig, Catherine Deneuve), les acteurs (Belmondo, Montand, Delon, Noiret, Serrault, Piccoli, Depardieu) et les réalisateurs (De Broca, Godard, Chabrol, Resnais, Blier, Boisset, Enrico, Sautet). Un fameux générique !

GEORGES PIERRE 100 ANS 100 FILMS PROFESSION : PHOTOGRAPHE DE PLATEAU. Laurence Pierre de Geyer – Philippe Sichler et Laurent Benyayer. Neva Editions. 192 pages. 45 euros. Déjà en librairie.

MORALE.- Pour Godard, Luc Moullet est un « Courteline revu par Brecht » et feu Jean-Marie Straub estimait, pou sa part, qu’il est « le seul héritier à la fois de Bunuel et de Tati ». Avec un dizaine de longs-métrages à son actif, une grande quantité de courts, celui qui fut critique aux Cahiers, est assurément un franc-tireur du cinéma français. Ses films, à l’expression décalée, proches du minimalisme, empreints d’un étrange réalisme conceptuel, célèbrent la mort du récit et surtout des genres.

MORALE.- Pour Godard, Luc Moullet est un « Courteline revu par Brecht » et feu Jean-Marie Straub estimait, pou sa part, qu’il est « le seul héritier à la fois de Bunuel et de Tati ». Avec un dizaine de longs-métrages à son actif, une grande quantité de courts, celui qui fut critique aux Cahiers, est assurément un franc-tireur du cinéma français. Ses films, à l’expression décalée, proches du minimalisme, empreints d’un étrange réalisme conceptuel, célèbrent la mort du récit et surtout des genres.

On n’est donc pas vraiment surpris de trouver, avec Mémoires d’une savonnette indocile, l’autobiographie du plus farfelu et cinéphile des cinéastes français.

« Je suis le frère, écrit Moullet, d’un génie de la musique aléatoire, le père d’une belle astronome qui choisit sa voie à 5 ans, le cousin au 11e degré d’un mec qui tua le maire, la mairesse et le garde champêtre (lequel avait déplacé sa chèvre de 8 mètres) de son village, le mari d’une femme équilibrée et séduisante qui me supporte depuis 52 ans. Je suis un highbrow et un Lenny (Des souris et des hommes). Grâce à Truffaut, j’ai écrit sur le cinéma pendant 65 ans, et, lancé par Godard, j’ai fait durant 54 ans des films qui font rire sur des sujets sérieux, marxisme et taylorisme, vagin et clitoris. (…) Ce qui restera de moi, c’est une formule : La morale est affaire de travellings.»

MEMOIRES D’UNE SAVONNETTE INDOCILE. Luc Moullet. Editions Capricci. 400 pages. 22 euros. Déjà en librairie.

ACTION.- C’est en 1997 que le Royaume-Uni rétrocède l’île de Hong Kong à la Chine. Durant des décennies, ce petit territoire d’un millier de kilomètres carrés a produit une quantité innombrable de films fondateurs et vu évoluer des personnalités telles que Bruce Lee, Jackie Chan, John Woo ou Tsui Hark, aujourd’hui célébrées dans le monde entier. Que ce soit la colonisation britannique, l’occupation japonaise ou le combat incessant mené contre la corruption des institutions et le crime organisé, l’histoire tumultueuse de Hong Kong infuse depuis toujours son cinéma.

ACTION.- C’est en 1997 que le Royaume-Uni rétrocède l’île de Hong Kong à la Chine. Durant des décennies, ce petit territoire d’un millier de kilomètres carrés a produit une quantité innombrable de films fondateurs et vu évoluer des personnalités telles que Bruce Lee, Jackie Chan, John Woo ou Tsui Hark, aujourd’hui célébrées dans le monde entier. Que ce soit la colonisation britannique, l’occupation japonaise ou le combat incessant mené contre la corruption des institutions et le crime organisé, l’histoire tumultueuse de Hong Kong infuse depuis toujours son cinéma.

Dans Hong Kong Action, l’auteur, dans un essai de 192 pages, dresse un passionnant état des lieux de 50 ans de cinéma d’action hongkongais, que celui-ci assène sa colère par le tranchant d’un sabre, la fulgurance d’un coup de poing ou le canon d’un fusil.

Marvin Montes partage sa passion du cinéma sur des sites tels que aVoir-aLire et CinéDweller. Il a lancé, en 2019, Final Cut, podcast bimensuel qui explore la carrière de différents réalisateurs en compagnie d’intervenants issus d’horizons variés. Depuis 2020, il coanime avec Erwann Kerroc’h l’émission HKast, entièrement consacrée aux cinémas d’Asie, à commencer par celui de Hong Kong. Il intervient régulièrement dans de nombreuses émissions traitant du cinéma et de la culture populaire. Hong Kong Action est son premier ouvrage.

HONG KONG ACTION. Marvin Montes. Editions aardvark. 192 pages. 18 euros. Déjà en librairie.

LE MYTHE ET SON DEMIURGE

Récemment couronnées du prix 2020 du meilleur album sur le cinéma, décerné par le Syndicat français de la critique de cinéma, pour le superbe Cassavetes par Cassavetes dû à la plume de Ray Carrey, les éditions Capricci publient, cette fois conjointement, deux ouvrages qui se répondent à merveille puisqu’il s’agit d’un Marlène Dietrich et d’un Josef von Sternberg…