DE FRAGILES NAUFRAGÉS ET UNE DILIGENCE DANS MONUMENT VALLEY

SIRAT

SIRAT

Quelque part, dans de superbes paysages ocres, des roadies installent un mur d’enceintes. Le son monte, dans un rythme de drum and bass qui prend vite aux tripes. En plongée, la caméra montre un large rassemblement de raveurs qui se balancent sans fin dans une transe quasiment mystique ou une hébétude sereine. Et puis la caméra descend vers eux, présentant Stef et Jade, Josh, Tonin et Bigui… C’est dans ce rassemblement au coeur d’un coin perdu du Maroc que débarque le camping-car de Luis, un homme de la cinquantaine, accompagné de son jeune fils Esteban. Autour d’eux, père et fils distribuent des papiers sur lesquels est imprimée la tête de Mar. Fille de Luis et sœur d’Esteban, Mar a disparu depuis cinq mois sans plus donner de nouvelles. Luis croit savoir qu’elle avait prévu de rejoindre une rave-party. Mais personne ne semble reconnaître le visage de la jeune femme. « Peut-être, dit quelqu’un, qu’elle est allée à une rave organisée plus au sud… » Luis est déterminé à retrouver sa fille. Lorsque les forces de police interviennent pour disperser les raveurs, Stef, Jade et leurs amis montent à bord de leurs deux camions et filent à travers le désert. Luis n’hésite qu’un instant. Il lance son petit camping-car plutôt vieillot à leur suite. Commence alors une expédition des plus périlleuses… Quatrième long métrage d’Oliver Laxe, Sirāt (terme qui, dans l’islam, désigne un pont qui relie l’enfer et le paradis) est une quête métaphysique qui emporte une poignée d’êtres brisés vers des extrémités angoissantes, Le cinéaste voulait emprunter au cinéma de genre ou au cinéma populaire ce qu’il a de meilleur, en l’occurrence la magie de l’aventure. De fait, à travers de multiples péripéties, Sirāt est tout à la fois un road-trip spectaculaire et aventureux (pour échapper à leurs poursuivants, Stef, Luis et les autres s’engagent sur de très dangereuses routes de montagne) et une épreuve radicale propre à secouer, à érafler intimement le spectateur. Même si le soleil brûle, même si un vent chaud souffle sur le sable, c’est un voyage vers les ténèbres que raconte le cinéaste. Alors que la radio rapporte que la guerre a commencé, que le chaos règne, des êtres fragiles, des naufragés démunis, conscients de leur petitesse dans un monde traversé par plus grand qu’eux, vont prendre soin les uns des autres, montrant, sans jugement, leurs failles et leurs fêlures, quitte in fine à regarder la mort droit dans les yeux. Sirāt est aussi un film rare dans son travail sur la musique. Le musicien Kangding Ray signe, une partition minimaliste mais très envoûtante en forme de voyage sonore. Partant d’une techno brute, viscérale, presque mentale, on va vers une ambient épurée, presque immatérielle, pour atteindre l’endroit où le son se désagrège. Avec pour résultat, de faire entrer le spectateur dans un paysage sonore en symbiose avec un désert à l’apparence spectrale. Dans les pas de Luis (remarquable Sergi Lopez entouré de non-professionnels) et de ses amis d’in(fortune), Sirāt raconte une éprouvante errance crépusculaire… baignée de lumière. Le monde décrit par le réalisateur oblige le spectateur, à l’instar des personnages du film, à regarder en eux. Une sorte de geste fondamental, un mouvement intérieur pour partager une lumière née de l’obscurité. Une expérience à la fois humaniste, visuelle et sensorielle qu’on doit assurément partager. (Pyramide)

LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE

LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE

En 1885, les Indiens sont sur le « sentier de la guerre » avec, à leur tête, le célèbre Geronimo. Une diligence est prête à partir de Tonto en Arizona pour rejoindre la ville de Lordsburg et permettre ainsi d’évacuer un groupe de civils parmi lesquels on trouve Hatfield, un joueur professionnel, Mme Mallory, une femme enceinte cherchant à rejoindre son mari qui est officier dans l’armée américaine, Josiah Boone, un médecin ivrogne, Peacock, un représentant en whisky, Gatewood, un banquier malhonnête, Ringo Kid, un hors-la-loi, tout juste évadé de prison et Dallas, une prostituée rejetée par la « bonne société ». Le voyage sera long et éprouvant, et chacun y révèlera sa vraie nature sous la menace de l’attaque des Indiens… Attention, classique ! Voici le film qui fit de John Ford un cinéaste mondialement reconnu et un maître du western. Impossible en effet d’oublier ce voyage à travers les somptueux paysages de Monument Valley, lieu mythique qui deviendra une vraie signature fordienne. Il dira d’ailleurs : « J’ai été partout dans le monde mais je considère cet endroit comme le plus beau, le plus complet et le plus calme de la planète. » Et puis Stagecoach (en v.o.) met en place les éléments essentiels du genre comme le shérif, la cavalerie, la diligence et évidemment les Indiens et leur chef Géronimo dont l’attaque de diligence est un morceau de bravoure du film. L’homme au bandeau démarre sa carrière en 1917 au temps du met, alignant des films dont beaucoup sont aujourd’hui considérés comme perdus. Il touche à tous les genres (comédie dramatique, espionnage, film de guerre, action, drame comme le remarquable Mouchard en 1935) mais La chevauchée fantastique va constituer un tournant dans sa carrière puisqu’il revient au western après treize années sans avoir touché au genre qui fera sa gloire. Au départ, Ford présente son projet au producteur David O. Selznick mais celui-ci n’entend pas se faire dicter ses choix par un cinéaste. De plus Selznick aurait bien vu Gary Cooper dans le rôle de Ringo Kid et Marlene Dietrich dans celui de Dallas. Ford trouvera un producteur en la personne de Walter Wanger et du studio United Artists. En s’appuyant sur la nouvelle Stage to Lordsburg, transposition dans l’univers du western de la nouvelle Boule de suif de Guy de Maupassant, Ford excelle dans les scènes d’action mais il réussit tout autant à rendre ses personnages très attachants. C’est bien sûr le cas pour le duo Dallas/Ringo Kid dont il traite les rapports avec autant de finesse que de mélancolie. Dallas, la prostituée au grand coeur est incarnée par Claire Trevor mais on retient la prestation de John Wayne en Ringo Kid qui entame, ici, avec son metteur en scène de prédilection, une suite de quatorze films dont certains, à l’instar de Stagecoach, sont des œuvres majeures comme La prisonnière du désert (1956) ou L’homme qui tua Liberty Valance (1962). Le film obtint sept nominations aux Oscars en 1940, dont celle de meilleur réalisateur, mais il ne reçut finalement que deux récompenses, pour le second rôle (attribué à Thomas Mitchell pour le personnage de Josiah Boone) et pour la musique. Cette année-là, le grand gagnant fut l’intouchable Autant en emporte le vent. Dans les suppléments de cette édition remastérisée 2K, on trouve notamment une présentation par Noël Simsolo, un documentaire (75 mn) sur Joh Ford et un livret (48 pages) signé Jean-François Giré. (Sidonis Calysta)

LA FEMME QUI EN SAVAIT TROP

LA FEMME QUI EN SAVAIT TROP

Professeure à la retraite, Tarlan Ghorbani est une femme d’un certain âge qui entend ne pas s’en faire conter dans un pays où la place des femmes est toujours réduite à la portion congrue. Elle milite dans un syndicat qui s’attaque à la corruption qui gangrène l’Iran mais elle va se retrouver au coeur d’un drame lorsqu’elle est témoin d’un meurtre commis par une personnalité influente du gouvernement, un homme qui n’est autre que l’époux de sa fille d’adoption. Tarlan décide de signaler le forfait à la police qui refuse d’enquêter. En Iran aujourd’hui, personne ne s’intéresse à l’histoire d’un homme qui a tué sa femme danseuse, possiblement infidèle. Elle va alors devoir choisir entre céder aux pressions politiques ou risquer sa réputation et ses ressources pour obtenir justice… Après Un simple accident qui valut, l’an dernier, la palme d’or cannoise à Jafar Panhani, voici une nouvelle belle occasion de se plonger dans la réalité iranienne à travers le cinéma. Jafar Panhani intervient, ici, comme scénariste d’une histoire tournée dans la clandestinité et qui met en exergue le courage de ceux qui s’opposent au régime du guide suprême et de ses sbires. Bien sûr, l’actualité nous en dit long sur la situation chaotique en Iran et l’on sait, même si internet est coupé par les autorités de Téhéran, que des milliers de personnes sont tombées sous les balles du régime de l’ayatollah Ali Khamenei. Ici, ce sont les femmes qui sont au coeur d’une fiction, acte de résistance contre une société qui se débat contre une évolution inéluctable. Seule contre tous, Tarlan (l’impressionnante Maryam Boubani) va montrer du doigt un homme de pouvoir, protégé par les services de l’État, en osant l’accuser de féminicide. Autour d’elle, le réalisateur Nader Saeivar, aujourd’hui réfugié à Berlin, met en scène deux autres femmes. L’un, Zara, dont le passage est évidemment fugitif, est la victime du féminicide. C’est une danseuse passionnée (le film s’ouvre sur une belle séquence de danse orientale où les cheveux des femmes tournent librement) mais c’est aussi l’archétype de la femme-victime en Iran. L’autre, c’est Ghazal, la fille de Zara, qui représente les femmes de la jeunesse iranienne qui ont décidé de dire non aux mollahs et à leurs règles d’un autre âge. Dans le remarquable supplément (35 mn) qui accompagne ce blu-ray, Asal Bagheri, sémiologue à Cergy Paris Université et spécialiste du cinéma iranien, décrypte les trois états des femmes du film. Tarlan représente les pionnières du mouvement des femmes, Zara est le symbole des femmes victimes. Solat, son mari, dit : « Si elle m’obéit, elle aura une vie heureuse » mais les coups sur le corps de Zara disent tout l’inverse. Enfin Ghazal (Ghazal Shojaei) est une manière de synthèse du mouvement Femmes, vie, liberté né au lendemain de la mort de Mahsa Amini, auquel La femme qui en savait trop fait clairement référence. Dans un film qui est aussi un pamphlet politique et une dénonciation glaçante de la situation en Iran, Nader Saeivar propose une observation acérée de la manière dont la parole féminine est étouffée. Le film s’achève sur une magnifique séquence complètement onirique où un vent salvateur souffle et ouvre les portes vers la liberté. Ghazal est emportée dans la danse. Elle porte un tee-shirt noir orné d’un sigle qui est exactement celui que portait Nika Shakarami, 16 ans, tuée en septembre 2022 en Iran. Parce qu’elle était femme et qu’elle refusait l’oppression. Un bel acte de résistance ! (jour2fête)

KINGDOM – L’INTÉGRALE

KINGDOM – L’INTÉGRALE

L’histoire se déroule dans le département de neurochirurgie du Rigshospitalet (l’hôpital du royaume) de Copenhague, le principal hôpital de la ville et en fait, de tout le pays. Inauguré en 1910, l’hôpital Le Royaume a été érigé sur d’anciens marécages. En 1958, un bâtiment plus moderne a été construit sur les fondations de l’ancien. Mais cet établissement à la pointe de la technologie moderne et doté d’un service de neurochirurgie réputé est également hanté par des esprits malveillants et des fantômes… Un petit nombre de patients et des membres de l’équipe médicale vont découvrir des phénomènes surnaturels, des meurtres et des intrigues bureaucratiques. Neurochirurgien suédois, le professeur Helmer est accusé d’avoir laissé un enfant infirme après une trépanation. Dans The Kingdom I, il arrive à l’hôpital pour reprendre ses fonctions, mais son passé et ses méthodes controversées créent des tensions avec le personnel. Dans The Kingdom II, le professeur Helmer est rentré d’Haïti avec un redoutable poison. Il l’expérimente aussitôt sur Krogschoy, qui meurt subitement. Affolé, Helmer veut lui administrer un antidote mais le corps de Krogschoy disparaît, remplacé par celui d’un vieillard. Enfin, dans The Kingdom : Exodus, Karen erre une nuit dans l’obscurité et se retrouve inexplicablement devant l’hôpital. La jeune femme se met alors à chercher des réponses dans l’espoir de sauver l’établissement de la ruine. Le mystère et l’horreur planent sur cet endroit où le mal a pris racine. Le Danois Lars von Trier, connu notamment pour Dancer in the Dark qui lui valut la Palme d’or à Cannes 2000 ainsi que le prix d’interprétation féminine pour Björk, avait déjà trois long-métrages à son actif (L’élément du crime, Epidemic et Europa) lorsqu’il s’attela à la série télévisée The Kingdom (Riget en v.o.), mélange de satire sociale, de thriller médical et de fantastique horrifique installant une atmosphère oppressante sur fond d’ humour noir et dans un style visuel caractéristique de von Trier, avec une caméra à l’épaule, des éclairages sombres, un ton sépia de l’image, à la manière du fameux Dogme 95, des plans fixes qui renforcent l’atmosphère claustrophobique du bâtiment. Les plongeurs de la cuisine, atteints de trisomie 21, discutent des événements étranges qui se passent dans l’hôpital et tiennent, sans jouer de rôle dans l’action, le même rôle que les chœurs antiques dans les tragédies grecques, permettant par leur omniscience paradoxale de relier les différents niveaux de l’action… L’intégrale est présentée dans un boîtier digipack avec étui rigide, qui contient The Kingdom I (1994, 279 mn), The Kingdom II (1997, 296 mn) et The Kingdom: Exodus (2022, 307 mn). Dans les suppléments, on trouve notamment les making of des trois saisons ainsi que The Shiver (clip, 1994, 2 mn) et The Shiver (bêtisier, 1994, 2 mn). (Potemkine)

EN PREMIÈRE LIGNE

EN PREMIÈRE LIGNE

Infirmière dévouée et compétente, Floria Lind prend, après une journée de repos, son service de nuit dans un service hospitalier clairement en sous-effectif. Ce soir-là, elles ne sont que deux professionnelles et une étudiante pour prendre en charge des malades qui occupent toutes les chambres de l’étage… En dépit du manque de moyens, Floria s’ingénie, avec un métier très sûr, à apporter humanité et chaleur à chacun de ses patients. Mais au fil des heures, les demandes se font de plus en plus pressantes, et malgré son professionnalisme, la situation commence dangereusement à lui échapper… La réalisatrice suisse Petra Volpe raconte, ici, le travail éreintant et ingrat d’une infirmière face à des patients, souvent en état de détresse, qui ne comprennent pas, quand ils sont conscients, la dureté d’un métier qui nécessiterait le don d’ubiquité. Le film (dont le titre original est Heldin, autrement dit héroïne en allemand) ne sort jamais du service hospitalier et ne lâche pas d’une semelle Floria Lind qui passe, de chambre en chambre, pour prendre les constantes, distribuer les médicaments et, bien entendu, écouter les malades en souffrance. Ici, un vieil homme atteint d’un cancer de la prostate, qui erre dans le couloir et qui voudrait que sa médecin lui donne des informations précises sur son état. Mais la praticienne, fatiguée elle aussi, souhaite rentrer chez elle. L’infirmière a beau s’insurger, la médecin verra le vieil homme demain… Et puis il y a cette femme en phase terminale que ses grands fils entourent affectueusement, cette autre qui se cache pour fumer ou encore cette vieille dame qui va s’éteindre… Plus loin, dans une chambre individuelle, un homme s’énerve et s’en prend brutalement à l’infirmière parce qu’il a demandé une tisane depuis un bon quart d’heure. Devant ce type imbuvable (mais très malade), Floria Lind craque. Elle saisit la luxueuse montre avec laquelle il la chronomètre et la lance à travers la fenêtre… Avec une précision documentaire, En première ligne montre un état d’urgence permanent et met le doigt sur la crise de l’hôpital public, en Suisse comme ailleurs, et sur le manque abyssal de moyens. Avec une douceur fatiguée, l’actrice allemande Léonie Benesch (connue pour la série Babylon Berlin) campe cette Floria Lind que la caméra ne quitte jamais. Au générique de fin, un carton indique qu’en 2030, selon, l’OMS, il manquera 13 millions d’infirmières dans le monde. Autant dire qu’on n’est pas sorti de la crise sanitaire. Un film humaniste et utile. (Wild Side)

LA HORDE SAUVAGE

LA HORDE SAUVAGE

Alors que la guerre de Sécession s’est achevée, du côté de Rock Springs, dans le Wyoming, Lucy Lee, une jeune rancher, et ses cow-boys mènent leur troupeau lorsqu’ils sont attaqués par une bande de hors-la-loi. Cette bande appelée The Wild Bunch est dirigée par Butch Cassidy et son bras droit Sundance. Ils sont mis en déroute par un inconnu qui venait d’arriver au campement en demandant à être nourri, un dénommé Jeff Younger, ex-membre du gang des frères James et qui vient de sortir de prison. Après avoir protégé Lucy et son troupeau, Younger accepte d’accompagner le convoi jusqu’à destination mais refuse l’emploi que lui propose Lucy. En ville, Younger se rend au Maverick Queen, un luxueux hôtel/saloon qui appartient à Kit, une maîtresse-femme qui a le monopole sur le commerce du bétail mais dont l’enrichissement pourrait provenir de sa complicité avec la tristement célèbre horde sauvage… Rien à voir avec La horde sauvage (The Wild Bunch) signée en 1969 par l’excellent Sam Peckinpah. Ici, c’est Joseph Kane qui est aux manettes. Nous sommes en 1956 et The Maverick Queen (en v.o.) est un « petit » western. Joseph Kane (1894-1975) est prolifique cinéaste qui, dans les années 30, 40 et 50, a tourné de nombreux films de série B et Z dont la plupart méritent d’être oubliés. Ce n’est pourtant pas le cas de celui-ci qui bénéficie des beaux décors naturels du Colorado, d’une image de qualité et d’une solide interprétation avec Barry Sulivan, Scott Brady, Mary Murphy, Wallace Ford, Howard Petrie, Jim Davis, Emile Meyer, Walter Sande, George Keymas, Taylor Holmes ou John Doucette. Evidemment, c’est Barbara Stanwyck qui est en haut de l’affiche. Débutante au cinéma à la fin du muet, elle va incarner des femmes combattives et indépendantes dans le cinéma de l’ère pré-Code avant de s’imposer comme une vedette du western avec des films comme La gloire du cirque (1935), Pacific Express (1939), Les furies (1950) sorti récemment en blu-ray également chez Sidonis Calysta ou encore Quarante tueurs (1950). Ici, elle est une self woman ayant fait fortune après que sa riche famille eut été décimée en Virginie durant la Guerre civile. Derrière une façade respectable, la cynique Kit entretient des liens étroits avec la dangereuse bande de Butch Cassidy et le Sundance Kid. Voici une femme de tête qui chevauche, tire et se bat comme un homme… Dans les suppléments, le film est présenté par Noël Simsolo. (Sidonis Calysta)

UNE PLACE POUR PIERROT

UNE PLACE POUR PIERROT

Autiste âgé de 45 ans, Pierrot vit dans un foyer médicalisé. Sa sœur Camille découvre qu’il subit une sur-médication qui le fait régresser au lieu de le soulager. Carrément indignée et surtout déterminée à lui offrir une vie digne, elle le prend sous son propre toit et se met en quête d’un endroit mieux adapté à sa différence. Un lieu où sa différence ne serait pas une source d’oppression mais de reconnaissance. Le chemin est long mais c’est la promesse d’une nouvelle vie, au sein de laquelle chacun trouvera sa place. Actrice au théâtre et au cinéma, Hélène Médigue est passée par le documentaire avant de réaliser, ici, son premier film de fiction. Elle s’engage en parallèle pour la cause de l’autisme en créant en 2019 l’association Les Maisons de Vincent, destinée à accueillir des adultes autistes. Une première maison a ouvert ses portes à Mers-les-Bains en 2021. A propos de la représentation de l’autisme dans les fictions, elle estime qu’elle ne reflète pas toujours la réalité des profils. « À travers le parcours de Pierrot, dit-elle, je voulais communiquer le mystère de ces troubles, qui interrogent puissamment le fonctionnement de notre société, notre humanité, et la perte de sens que nous subissons dans tous les domaines. » Elle va donc s’attacher à Pierrot, une personne « autiste typique », en l’occurrence un homme qui ne sait pas faire ses lacets mais qui peut, s’il évolue dans un environnement bienveillant, communiquer, se sociabiliser, aimer, développer des passions, structurer ses actions… Bref, « être au monde ». « C’est une personne, note encore la cinéaste, qui verbalise peu, maîtrise parfaitement des centres d’intérêt très spécifiques, mais qui n’est pas toujours à l’aise avec les habiletés sociales. Il est sans filtre. Il a besoin d’être accompagné pour développer son autonomie et gérer ses troubles envahissants du comportement. » Sur la différence qui permet d’éprouver des limites, le film est un récit autour du lien à travers le retour à la vie d’un homme différent. Mais Hélène Médigue ne réduit pas son propos à l’autisme ou même au handicap. Elle se penche aussi sur ce que conditionne l’expérience de la différence, en lien avec l’évolution de notre société : la charge mentale des aidants, la solidarité, la quête puissante d’inventer des solutions adaptées, pour retrouver du sens et la place de chacun. Enfin, pour porter son propos, elle peut s’appuyer sur l’interprétation impressionnante d’un Grégory Gadebois toujours dans l’économie et bien entouré par Marie Gillain, Patrick Mille ou Vincent Elbaz. D’un geste, d’un regard, la présence de Gadebois irradie dans chaque situation. Il incarne ce qui n’est pas dit et fait évoluer subtilement le retour à la vie du personnage, permettant ainsi un processus d’identification pour le spectateur. Au fond, Pierrot raconte chacun d’entre nous. (Diaphana)

ALPHA

ALPHA

Dans les années 1980, dans la ville portuaire du Havre, Alpha est l’enfant unique d’une jeune médecin qui travaille dans un service hospitalier fermé avec des malades atteints d’un virus. La jeune fille de treize ans est évitée par ses camarades de classe car des rumeurs circulent selon lesquelles elle serait atteinte d’une nouvelle maladie. Lorsque l’adolescente revient de l’école avec un tatouage sur le bras représentant la lettre A, le monde s’écroule pour sa mère. Elle s’inquiète de savoir quelle maladie, sa fille a pu attraper avec l’aiguille du tatoueur. Amin, le frère de cette femme, est un toxicomane sans espoir dont les bras sont couverts de marques de piqûres. Le tatouage d’Alpha se met à saigner de plus en plus souvent. À l’école, les attaques contre elle se multiplient. Dans la piscine de l’école, elle manque de se faire noyer par un camarade de classe. Alpha connaît à peine son oncle, et lorsqu’Amin arrive chez eux, séropositif marqué par sa maladie et proche de la mort, elle fait véritablement sa connaissance… Dire que Julia Ducornau n’a pas fait l’unanimité sur la Croisette lorsqu’en 2021, elle décrochait la Palme cannoise (devenant au passage seulement la seconde femme a remporté le trophée après Jane Campion) pour Titane, est un doux euphémisme. On se souvient par contre que Grave (2016), fiévreuse et féroce histoire de cannibalisme, n’avait pas laissé les spectateurs indifférents et entraîné des salves de compliments de la critique. On pouvait se demander, si avec ce troisième long-métrage présenté en compétition à Cannes lui aussi, la réalisatrice de 42 ans n’allait pas pousser encore le bouchon plus loin. En tout cas, force est de constater que cette grande amatrice de cinéma de genre, souvent promue « papesse de l’horreur à la française », n’a pas fini d’explorer son territoire. « Quand tu touches à la chair, dit la cinéaste, tu touches à ce qu’il y a de plus intime. Plus tu t’en approches, plus tu te rapproches de sa vulnérabilité, plus tu creuses là-dedans, plus l’émotion, de fait, se met à prendre le dessus. Et cela, c’est une recherche très consciente chez moi. » Autour de la maladie, de la transformation, ou plutôt de la mutation, Alpha est un film qui secoue, qui réveille ces peurs en nous et les faire résonner aujourd’hui. Une fois encore avec Alpha, Julia Ducornau a divisé, rencontrant globalement un accueil critique glaciale. Télérama ira jusqu’à écrire : « Fini Cronenberg, on dirait parfois du Luc Besson revu par Gilles Lellouche »… Autant de raisons de (re)voir Alpha pour se faire sa propre idée, d’autant plus que Golshifteh Farahani (la mère), Tahar Rahim (Amin) et Mélissa Boros (Alpha) sont bluffants. Dans les suppléments, on peut suivre une masterclass (54 mn) donnée par la cinéaste au Pathé Palace à Paris. (Diaphana)

FILS DE

FILS DE

Dans le salon privé d’un restaurant parisien, au mitan des années 70, deux hommes politiques déjeunent. Sur la table, une mallette contient une forte somme d’argent, probablement sale. Soudain, deux terroristes font irruption. Nus et couverts de plume, les notables feront la une de la presse… Des années plus tard, une semaine après l’élection présidentielle, la France se cherche toujours son Premier ministre. Jeune attaché parlementaire ambitieux, Nino est missionné pour convaincre son père, Lionel Perrin, sénateur de longue date, d’accepter le poste. Mais cet éternel perdant a coupé les ponts avec la politique comme avec… son fils. Nino se retrouve embarqué dans une course effrénée où tous les coups sont permis. Il a 24 heures pour sauver sa carrière, sa relation avec une jeune journaliste politique de France Info, renouer, quand même, les liens avec son géniteur et, si possible, ne pas compromettre l’avenir de la France ! Carlos Abascal Peiró, au-delà d’une tragédie filiale, donne une virevoltante satire politique qui ne retient jamais ses coups. Fils de développe une aventure ubuesque mais le cinéaste note, pourtant, que la moquerie devient politiquement utile lorsqu’elle vise nos convictions. Le petit univers politique français ressemble, ici, à un remarquable ramassis d’authentiques canailles, de vraies crapules, de parfaites ordures, de fumiers satisfaits, de considérables pétasses, de pauvres crétins, de misérables sagouins, de purs vauriens et de gougnafiers saitisfaits. Dans les sombres et feutrées allées du pouvoir, toutes les saloperies sont de mise. Pour servir son impitoyable mais drolatique jeu de massacre, le cinéaste peut s’appuyer sur d’excellents comédiens avec, en fils de, Jean Chevalier, de la Comédie française, un Nino volontiers effaré entouré de François Cluzet, Karin Viard ou Alex Lutz. Abraham Lincoln observait : « Un homme d’État est celui qui pense aux générations futures, et un homme politique est celui qui pense aux prochaines élections. » Démonstration faite, ici. De brillante (et évidemment excessive) manière. (Ad Vitam)

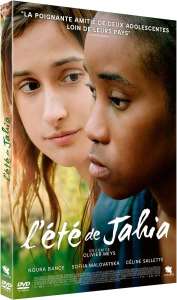

L’ÉTÉ DE JAHIA

L’ÉTÉ DE JAHIA

A quinze ans, Jahia a fui le Sahel en guerre en compagnie de sa mère et s’est installée dans un centre belge pour demandeurs d’asile. Tendue et déterminée, elle gère leur quotidien avec le sérieux d’un adulte. De son côté, Mila a quitté la Biélorussie, avec sa famille. Curieuse, insatiable, elle vit chaque jour comme une échappée belle. Cet été-là, par-delà les différences, leurs solitudes se croisent. Leur rencontre dans le centre déclenche une forte amitié qui donne un souffle d’espoir à Jahia, alors qu’elle doit gérer l’incertitude de son statut d’asile. Cette amitié rare, intense est comme une évidence dans un monde incertain. Mais le jour où Mila reçoit une obligation de quitter le territoire, ce qui semblait inébranlable menace soudain de voler en éclats. Pour son second long-métrage, le cinéaste belge Olivier Meys raconte une lutte pour l’espoir en mettant au centre de son film le désir de vie et en l’opposant au pouvoir de l’endormissement. « Je voulais, dit-il, réaliser un film politique sans être militant, un film humaniste sur une réalité dont on parle peu. » Salué pour son portrait touchant de la demande d’asile et de l’amitié entre deux adolescentes confrontées à la précarité, L’été de Jahia, qui réussit à mêler la complexité administrative à la dimension humaine, se présente comme un récit poignant et réaliste. L’amitié y est vécue comme un remède au désespoir dans un monde très individualiste et égoïste. Mais c’est aussi un film très doux qui laisse volontairement la violence du monde hors-champ. Avec Jahia et Mila, le cinéaste a écrit deux personnages nourris par un parcours migratoire propre, pour évoquer la compréhension des enjeux des personnages mais surtout pour transmettre un ancrage au réel qui trouve notamment son expression dans la manière dont elles parlent le français. Pour vivre leur vie, Jahia et Mila vont devoir surmonter des obstacles immenses. Or, les deux filles ne sont pas faites du même bois. Là où Jahia plie face à l’adversité, Mila, elle, rompt brutalement quand lui est signifié l’ordre de quitter le territoire, absurde et violent. L’énergie, la force de vie vont alors changer de camp. Jahia n’a pas d’autre choix que d’essayer à son tour de sauver Mila. Sauver son amie, mais également se sauver elle-même. Lutter pour ne pas être happée par la contamination du désespoir. Comédiennes non-professionnelles, Noura Bance (Jahia) et Sofiia Malovatska (Mila) sont épatantes de force vitale. (Condor)

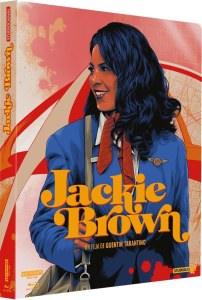

JACKIE BROWN

JACKIE BROWN

Au milieu des années quatre-vingt-dix, Jacqueline, dite Jackie Brown, est hôtesse de l’air dans une modeste compagnie mexicaine, Cabo Air. Pour arrondir ses fins de mois, elle sert de passeuse du Mexique aux États-Unis pour Ordell Robbie, un trafiquant d’armes de Los Angeles. Elle emporte dans ses bagages de l’argent liquide pour le compte de ce truand. Lorsqu’un autre passeur d’Ordell est arrêté, le trafiquant s’arrange pour le faire libérer sous caution avant de le supprimer. Mais les informations de la police permettent d’intercepter Jackie à l’aéroport de Los Angeles. On trouve de l’argent liquide appartenant à Ordell et 50 g de cocaïne dont elle ignorait la présence dans ses bagages. Jackie refuse de coopérer, se retrouve en prison. Ordell, estimant que Jackie peut devenir une menace pour lui en devenant une indic, s’arrange pour la faire libérer sous caution, avec l’intention de l’éliminer. Avec Jackie Brown qui sort en 1997, Quentin Tarantino adapte pour la première fois un roman à l’écran, en l’occurrence Punch créole d’Elmore Leonard publié en 1992. Le cinéaste qui a déjà son actif Reservoir Dogs (1992) et Pulp Fiction (1994), rend ici hommage aux films de la blaxploitation des années 1970, plus particulièrement à Coffy, la panthère noire de Harlem (1973) et Foxy Brown (1974), qui ont pour interprète principale la même actrice que dans Jackie Brown, à savoir Pam Grier. Au moment de la sortie du film, Pam Grier était une comédienne d’une petite cinquantaine d’années un peu passée de mode. Tarantino lui offre un rôle en tête d’affiche et va ainsi revitaliser sa carrière. On connaît le goût de Tarantino pour les personnages intarissables ! Jackie Brown lui en donne largement l’occasion… On peut digresser ici sur les vieux vynils d’antan et surtout on dit ce qu’on va faire avant de dire ce qu’on a fait. Comme le cinéaste peut s’appuyer sur un sacré casting (Robert Forster, Robert De Niro, Samuel L. Jackson, Bridget Fonda ou Michael Keaton), le film prend l’allure d’une pièce de théâtre jouée dans le décor kitsch d’un centre commercial de la South Bay de Los Angeles. Du coup, au lieu d’un polar violent et flingueur, on passe un bon moment avec une bande losers plutôt sympas, après tout ! (Studiocanal)

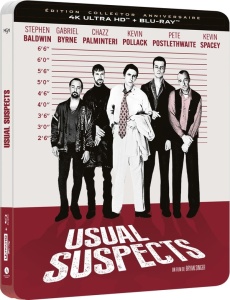

USUAL SUSPECTS

USUAL SUSPECTS

A New York, cinq malfrats qui ne se connaissent pas sont réunis dans les locaux de la police pour une séance d’identification. À la suite de cette rencontre, les malfaiteurs décident de s’associer et d’effectuer ensemble un « gros coup ». Un mystérieux commanditaire répondant au nom de Keyser Söze leur confie une mission périlleuse : dérober une cargaison de drogue sur un cargo amarré au quai du port de San Pedro, à Los Angeles. Mais l’opération tourne mal : l’explosion du navire fait vingt-sept victimes ! Et quatre-vingt-onze millions de dollars se volatilisent dans la nature ! Parmi les survivants, se trouve un petit escroc infirme, Kint le boiteux, surnommé « Verbal » parce qu’il ne cesse jamais de parler. Interrogé par l’agent spécial Dave Kujan, « Verbal » Kint lui dévoile toute l’histoire lors d’un long flash-back. Le flic apprend ainsi que les cinq braqueurs n’ont pas été réunis par hasard. Ils ont en fait été manipulés depuis le début par Keyser Söze, un être machiavélique possédant une intelligence hors du commun. Un nom que personne ne prononce sans frémir. Kint déclare d’ailleurs à Kujan : « Je crois en Dieu. Mais la seule chose que je craigne, c’est Keyser Söze. » Sur un scénario très ingénieux de l’excellent Christopher McQuarrie qui oeuvra pendant quelques années dans une agence de détectives, Bryan Singer, pour son second long-métrage après Ennemi public (1993), a réussi, en 1995, un must du thriller qui, réalisé avec un minuscule budget, fit des recettes très considérables, étant couronné de deux Oscars pour le meilleur scénario original et pour le meilleur acteur dans un second rôle pour Kevin Spacey, aujourd’hui tricard sur la place d’Hollywood pour des accusations de violences sexuelles dont il a été innocenté par les justices américaine et britannique. Dans ce thriller-culte porté par d’excellents comédiens (Gabriel Byrne, Kevin Spacey, Benicio Del Toro, Stephen Baldwin, Kevin Pollack, Chazz Palminteri) et qui multiplie à l’envi les pistes et les fausses pistes, on se régale de l’épatant Keyser Söze, figure mythologique du mal (le diable en personne ?) qui n’apparaît jamais à l’écran et dont on cherche pendant près de deux heures à percer l’identité. Usual suspects sort dans un combo SteelBook UHD 4K / Blu-ray à l’image parfaite. Délicieusement tordu ! (MGM/Arcadès)

LEFT-HANDED GIRL

LEFT-HANDED GIRL

Une mère célibataire et ses deux filles -de pères différents et avec un grand écart d’âge- arrivent à Taipei pour ouvrir un petit stand de nourriture au cœur d’un marché nocturne de la capitale taïwanaise. La mère, Shu-fen, doit composer avec la maladie de son ex-mari, en phase terminale. La grande soeur, I-ann, vend des noix de bétel dans une boutique aux pratiques douteuses et vit une aventure avec son patron. Face à des difficultés de toutes sortes, en particulier familiales et financières, chacune d’entre elles doit trouver un moyen de s’adapter à cette nouvelle vie et réussir à maintenir l’unité familiale. La cinéaste américano-taïwanaise Shih-Ching Tsou explique son film a une dimension autobiographique ou du moins personnelle : « Le film est né d’un souvenir vif : mon grand-père m’a un jour dit de ne pas utiliser ma main gauche car c’était la main du diable… » Pour développer son film, elle commence à collecter des histoires, certaines venant d’amis, d’autres de sa famille, voire d’inconnus. Elle observe la tension présente dans les familles traditionnelles, comment la peur du jugement ou du rejet social qui peuvent entraîner l’enfouissement de secrets pendant des années. Au-delà d’une histoire de famille, Left-handed girl évoque la culture du secret chez les femmes. « Dans la culture chinoise en particulier, dit la cinéaste, il est très important de sauver la face. Il faut montrer le meilleur de soi-même aux gens, surtout pas des choses moches, dont on aurait honte. C’est vraiment spécifique à cette culture. » Shih-Ching Tsou s’attache, en particulier, à I-Jing, la petite fille, filmée à sa hauteur quand elle déambule dans le marché de nuit. Idem pour I-Ann, la sœur ainée, qui veut avant tout être elle- même…Des êtres qui naviguent effectivement, toutes, dans leur propre monde, où fondamentalement elles essaient de survivre, chacune à sa manière. Le cinéaste américain Sean Baker, réalisateur d’Anora, Palme d’or cannoise en 2024, déjà co-réalisateur avec Shih-Ching Tsou, de Take Out (2004), intervient, ici, comme producteur mais aussi scénariste et monteur. Si la chronique familiale tend vers un ton mélancolique, le film présente un univers très coloré avec un marché nocturne plein de lumière, de sons, de couleurs et de vie. Mais sous cette vitalité sensorielle se cache une histoire remplie de silence, de répression et de douleur non dite. Et la longue séquence de fête d’anniversaire recèle un twist qui amène à reconsidérer le film sous un autre point de vue… Dans les suppléments, on trouve des entretiens avec la cinéaste et les comédiennes Shih-Yuan Ma et Nina Ye ainsi qu’un making of. (Le Pacte)

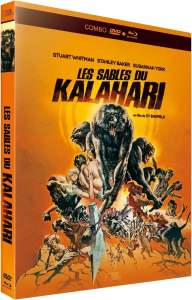

LES SABLES DU KALAHARI

LES SABLES DU KALAHARI

En Afrique du Sud, un petit bimoteur transportant sept personnes s’écrase dans le désert du Kalahari. Les survivants n’ont pas le choix : pour survivre, il va falloir s’entraider. Mais lorsque les vivres commencent à manquer, les plus bas instincts des uns et des autres reprennent le dessus… Jusqu’où iriez-vous pour survivre ? C’est la question que suggère l’Américain Cy Endfield dans ce film de survie et de psychologie de groupe qui met en lumière les instincts primaires de l’être humain lorsqu’il est soumis à des conditions extrêmes. Alors que les héros doivent faire face à la faim, la soif, la faune sauvage et la raréfaction des ressources, les tensions s’exacerbent, les dilemmes moraux surgissent, et certains personnages régressent à un état quasiment primitif. Tandis que les hommes redeviennent des animaux, le film interroge sur la nature humaine, et la fragilité de notre civilisation. Juste après Zoulou (1964), son film le plus connu qui retrace, déjà en Afrique du Sud, un épisode de la guerre anglo-zouloue en 1879, Endfield, parti vivre en Angleterre après avoir été mis au ban d’Hollywood par la « chasse aux sorcières » du maccarthysme, tourne en décors naturels, ce long-métrage à la belle photographie qui met en avant la terrifiante beauté d’un paysage hostile au cœur de l’Afrique du Sud. Le final, audacieux et jusqu’au-boutiste, contribue à en faire un film étonnant et brutal et une œuvre captivante. Le groupe de survivants du film est composé de quelques-uns des comédiens anglais les plus en vue de l’époque : Stanley Baker, Nigel Davenport, Harry Andrews ou encore Susannah York sans oublier l’Américain Stuart Whitman, rendu célèbre par la série Cimarron. Pour survivre, ces personnages hauts en couleur devront composer avec leurs propres personnalités conflictuelles… A la fois film d’aventures palpitant et drame existentiel, Les sables du Kalahari sort dans une édition restaurée 4K et dans une belle copie blu-ray et dvd. L’édition combo est accompagnée d’un supplément sur Cy Endfield par l’historien du cinéma Laurent Aknin. (Rimini éditions)

LES TOURMENTÉS

LES TOURMENTÉS

Ancien légionnaire, Skender est devenu SDF et tente de revenir vers son ex-femme Manon et ses enfants, mais Manon le repousse. Un jour, il est contacté par Max, son ancien sergent. Max est devenu majordome pour une personne qu’il appelle « Madame », veuve fortunée et passionnée de chasse. Cette dernière cherche un « candidat idéal » pour être son gibier dans une partie de chasse à mort. Max a donc pensé à Skender, qui a selon lui le profil idéal. « Madame » propose donc le job à Skender, qui sera payé en conséquence, pouvant tenter de faire bonne figure devant Manon. L’ancien soldat accepte le marché et les deux camps commencent à se préparer chacun de leur côté mais les doutes et la rédemption vont modifier leurs plans. On connaît le Belge Lucas Belvaux pour des films captivants comme 38 témoins (2012), Pas son genre (2014) avec la regrettée Emilie Dequenne ou encore Des hommes (2020) tiré du roman éponyme de Laurent Mauvignier. Pour son douzième long-métrage, Belvaux adapte son propre roman éponyme publié en 2022, qu’il a eu, semble-t-il, toutes les peines du monde à porter au grand écran. Mais c’est cependant chose faite et c’est tant mieux car ces Tourmentés mérite le détour jusqu’à son pied de nez final. Autour de la question : Ça vaut quoi, la vie d’un homme ? Surtout d’un type comme Skender, un homme sans qualités, histoire de faire un clin d’oeil à Robert Musil. En questionnant la vie, la mort et le coût de la violence dans une chasse qui devient une quête intérieure, Lucas Belvaux s’intéresse surtout à des êtres ambigus, fragiles et marqués par leur passé. Le cinéaste s’y entend pour mener son récit et jouer avec les attentes (voyeuristes?) des spectateurs. Pour cela, il se repose sur d’excellents comédiens comme Niels Schneider (Skender), Ramzy Bedia (Max) ou Deborah François (Manon). Mais la « palme » revient à Linh-Dan Pham, découverte en 1991 ans le rôle de la fille de Catherine Deneuve dans Indochine, et qui incarne, ici, une étrange et troublante Madame. (UGC)

DANGER : DIABOLIK !

DANGER : DIABOLIK !

Dans la ville européenne de Clerville, le malfaiteur masqué Diabolik parvient à ravir dix millions de dollars durant un transport de fonds supervisé par l’inspecteur Ginko, en faisant diversion à l’aide de quelques bombes fumigènes. Il s’enfuit à bord d’un bateau à moteur puis d’une Jaguar noire. Poursuivi par un hélicoptère de la police, il parvient à le semer en entrant dans un tunnel où sa fiancée Eva Kant l’attend dans une Jaguar blanche. Diabolik et Eva rejoignent alors leur refuge souterrain. Pendant ce temps, le ministre de l’Intérieur convoque une conférence de presse et annonce le rétablissement de la peine de mort pour lutter contre la criminalité. Diabolik et Eva s’y rendent, déguisés en journalistes, et libèrent du gaz hilarant, provoquant le rire de toute l’assistance. Le lendemain, le ministre démissionne et l’inspecteur Ginko ordonne une opération de grande envergure contre la mafia dirigé par le parrain Ralph Valmont ; ce dernier est contraint de passer un accord avec l’inspecteur Ginko et promet de remettre Diabolik à la police. C’est le producteur Tonino Cervi qui, le premier, a proposé une adaptation cinématographique du Diabolik d’Angela et Luciana Giussani, exemple pionnier du sous-genre des fumetti neri de la bande dessinée italienne. L’intention initiale de Cervi était d’utiliser les bénéfices réalisés avec ce film pour financer un film à sketches co-réalisé par Federico Fellini, Ingmar Bergman et Akira Kurosawa ! Réalisé en 1968 par Mario Bava, le film est considéré comme le plus grand succès commercial du cinéaste italien et, en tout cas, l’une de ses œuvres les plus marquantes. C’est en effet un modèle de transposition de bande dessinée au cinéma, offrant une approche libertaire, délurée et saturée de symboles sexuels. Avec le temps, le film interprété par John Philip Law (Diabolik), Marisa Mell (Eva Kant), Michel Piccoli (Ginko) et Adolfo Celi (Valmont) est devenu culte. « Tout en restant un film de commande, dit le critique Alberto Pezzota, Diabolik se distingue de la moyenne des films semblables de l’époque et réussit là où Modesty Blaise de Joseph Losey avait échoué : c’est-à-dire transposer le monde de la bande dessinée au cinéma en adoptant le style de la dernière avant-garde artistique. » (Sidonis Calysta)

DANSE MACABRE

DANSE MACABRE

Dans les faubourgs de Londres, un journaliste, Alan Foster, est envoyé, en 1839, pour interviewer Edgar Allan Poe sur ses histoires de terreur. Il est sceptique lorsque Poe lui avoue que ses histoires se sont réellement produites et qu’il ne peut être considéré comme un véritable romancier, mais plutôt comme un chroniqueur, tout comme lui. En guise de pari, Foster accepte de passer la nuit des morts, le 2 novembre, seul dans le château abandonné de Lord Blackwood. S’il passe la nuit sans s’échapper, il recevra à l’aube une récompense de cent livres de la part de Lord Blackwood lui-même. Alan Fooster se rend au château, où il rencontre une belle femme, Elizabeth Blackwood, mais ne se rend pas compte qu’il s’agit d’un spectre. Au cours de cette longue nuit qui semble ne pas avoir de fin, elle lui fera revivre les événements qui ont conduit à sa mort ainsi qu’à celle des autres fantômes qui peuplaient le château en cette nuit d’horreur. Alan se lie avec sa belle invitée et finit par tomber amoureux d’elle, sans se rendre compte qu’il est la prochaine victime sacrificielle dont les fantômes ont besoin pour revenir à la vie, au moins pour une nuit… Lancé avec Les vampires de Riccardo Freda et Le masque du démon de Mario Bava, répondant à l’épouvante britannique de la Hammer Film ou à la série américaine Roger Corman / Edgar Allan Poe, le gothique italien est ici à son apogée. Sur un scénario de Sergio Corbucci, Antonio Margheriti réussit la prouesse de tourner, en 1963, ce chef-d’œuvre absolu en deux semaines seulement, maîtrisant parfaitement sa technique (il tournait avec quatre caméras) et sa virtuosité pour créer un sommet de l’épouvante des sixties. C’est l’iconique Barbara Steele qui incarne, ici, Elizabeth Blackwood à laquelle elle apporte sa belle étrangeté. Assistant sur le tournage, Ruggero Deodato a dit que c’est lui qui a convaincu l’actrice de jouer dans le film, malgré le fait qu’elle venait de tourner Huit et demi avec Federico Fellini et voulait prendre ses distances avec le cinéma d’épouvante. Danse macabre deviendra l’un des films-phare de la carrière de la Britannique, révélée en 1960 par Le masque du démon de Bava. Dans les suppléments de ce blu-ray restauré en 4K et présenté en version intégrale, on trouve L’éclat d’un rêve d’opium, une présentation du film par Nicolas Stanzick et Danza Macabra, la véritable histoire par Adrian Smith. (Artus films)

L’ÉTRANGE VICE DE MADAME WARDH

L’ÉTRANGE VICE DE MADAME WARDH

Dans la capitale autrichienne, un prédateur assassine des femmes avec un rasoir. Julie Wardh et Neil, son mari diplomate, reviennent en ville après un séjour à New York. Julie a épousé Neil pour échapper à Jean, son ancien amant violent, qui vit à Vienne. Jean commence à harceler Julie, qui devient de plus en plus anxieuse. Lors d’une soirée mondaine, Carol, l’amie de Julie, lui présente son cousin australien George Corro. Le riche oncle de George et Carol vient de mourir et ils sont ses seuls héritiers. George flirte avec Julie, qui est malheureuse dans son mariage avec Neil. Après un déjeuner, George et Julie entament une liaison. Julie reçoit un appel d’un maître chanteur qui menace de révéler leur liaison à Neil. Julie soupçonne Jean d’être le maître chanteur et Carol insiste pour rencontrer le maître chanteur à la place de Julie. Carol se rend à la rencontre avec l’inconnu dans un parc boisé, où elle est agressée et tailladée à mort par un individu armé d’un rasoir… Réalisateur de près de quarante films en cinquante années de carrière, Sergio Martino (né en 1938 à Rome) a œuvré dans tous les genres du cinéma populaire italien : western, thriller, polar, science-fiction… Si ses films d’aventures exotiques sont restés dans les mémoires, c’est avec le giallo que Sergio Martino a donné le meilleur de lui-même : L’étrange vice de Mme Wardh (1971), Toutes les couleurs du vice (1969), Ton vice est une chambre close dont moi seul ai la clé (1972), Torso (1973) ou encore La queue du scorpion (1971). Classique du giallo italien, présenté en version intégrale dans une restauration 2K, L’étrange vice… est interprété, en tête d’affiche, par George Hilton (1934-2019), un habitué du genre et par Edwige Fenech dans le rôle-titre. Née en Algérie française puis naturalisée italienne, la comédienne a été une vedette autant du giallo que de la comédie érotique italienne dont l’âge d’or se situe dans les seventies. Dans les suppléments, on trouve notamment une présentation du film par Emmanuel Le Gagne et des entretiens avec Sergio Martino, le scénariste Ernesto Gastaldi, le comédien George Hilton et le spécialiste du cinéma d’horreur italien Antonio Bruschini. Interdit aux moins de 16 ans à sa sortie en salles. (Artus films)

BAMBI LA VENGEANCE

BAMBI LA VENGEANCE

Après avoir vu sa mère tuée par un chasseur alors qu’il n’était qu’un faon, Bambi, un jeune cerf, perd sa compagne Faline, renversée par un camion qui transportait des déchets radioactifs. Lorsqu’il boit l’eau de la rivière, contaminée par les déchets toxiques, Bambi se transforme en une créature puissante, déterminée à se venger. Peu de temps après, Xana et son fils Benji prennent un taxi pour rejoindre le reste de leur famille pour Thanksgiving. Le véhicule est sauvagement attaqué par Bambi. Trois chasseurs se lancent alors dans la traque du grand cerf… Et si le gentil Bambi de notre enfance devenait un monstre sanguinaire assoiffé de vengeance ? Conte de fées sinistre et horrifique, Bambi la vengeance voit le mignon petit faon transformé en une créature mutante aux dents acérées et aux yeux brillants, porté par une rage sauvage et furieuse. Quatrième film (après notamment Winnie l’ourson devenu un meurtrier et Peter Pan transformé en psychopathe tueur d’enfants) du Twisted Childhood Universe (« univers de l’enfance déformée ») une franchise britannique de films d’horreur, qui reprend des personnages emblématiques de l’enfance pour les transformer en monstres sanguinaires, Bambi la vengeance entraîne le spectateur dans une traque sanglante, portée par des meurtres à la fois sauvages et inventifs. Si les empalements, éviscérations et autres mutilations raviront les fans de gore, le film peut aussi compter sur une atmosphère très travaillée avec la mise en scène nocturne de Dan Allen et la très belle photographie de Vince Knight qui enveloppe le film d’un voile brumeux, de teintes bleu-gris qui donnent à la forêt une aura mystérieuse et inquiétante. Du côté des effets spéciaux, la créature est très réussie et très flippante. Ce récit sombre et brutal porte aussi un message écologique, le cerf monstrueux devenant l’incarnation colérique de la nature blessée. La forêt est alors un théâtre impitoyable mêlant suspense, effroi et violence, et interrogeant notre rapport à la nature. Un divertissement décomplexé et un slasher forestier efficace qui offre le plaisir coupable de voir un personnage symbolique de l’enfance devenir un véritable cauchemar ! (Arcadès éditions)

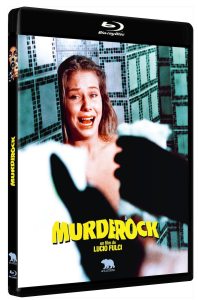

MURDERROCK

MURDERROCK

Une prestigieuse académie de ballet de New-York est le théâtre de meurtres sanglants. Plusieurs étudiantes se font assassiner de manière sadique. Souffrant de cauchemars étranges mettant en scène le mystérieux tueur, Candice Norman, la directrice l’établissement (la comédienne grecque Olga Karlatos), s’allie avec un mannequin masculin pour l’aider à mener l’enquête… Après L’éventreur de New York (1982) et son tueur à la voix de canard, Lucio Fulci retrouve, en 1984, la « Grande pomme » pour ce MurderRock. À l’image d’un Dario Argento, le réalisateur de Perversion Story (1969) a toujours fait évoluer le giallo en fonction de son époque. Avec sa sixième incursion dans le genre, le prolifique Fulci (1927-1996) s’immisce donc dans les années 80 tel que Flashdance les a représentées dans le but d’en critiquer l’esthétisme et l’idéologie à travers une enquête rythmée par la musique de Keith Emerson (Inferno) et où se croisent Olga Karlatos (L’enfer des zombies), Ray Lovelock (Bandits à Milan), Cosimo Cinieri (Manhattan Baby) ou Silvia Collatina (La maison près du cimetière). Dans les suppléments, on trouve un entretien audio avec Lucio Fulci et des entretiens avec la comédienne et chanteuse Silvia Collatina et Franco Casagni, maquilleur et responsable des effets visuels. Interdit aux moins de 16 ans à sa sortie en salles. Le giallo à la sauce comédie musicale ! (Artus films)