LA FEMME DÉSESPÉRÉMENT AMOUREUSE ET LA JEUNE LESBIENNE COMBATTIVE

NUAGES FLOTTANTS

NUAGES FLOTTANTS

Après la défaite japonaise, Yukiko Koda, dactylographe sans le sou, retourne à Tokyo, pendant l’hiver 1946 dans l’espoir de renouer avec Tomioka, un homme marié avec qui elle a vécu une intense histoire d’amour en Indochine pendant la Seconde Guerre mondiale. Si d’abord leurs retrouvailles ravivent les braises de cette ancienne passion qui les hante, il s’en faut de beaucoup pour que le sombre et indécis Kengo Tomioka choisisse de divorcer et d’abandonner son épouse pour partager les espoirs de Yukiko. Luttant pour survivre dans une société dévastée, la jeune femme tente de se reconstruire. Elle prend brièvement un GI pour compagnon puis retrouve Iba, l’homme qui fut son premier amant et qui serait tout disposé à la reprendre avec lui. Mais c’est pour reconquérir Tomioka que Yukiko est prête à jeter toutes ses forces dans la bataille. Même si elle affirme qu’elle a commencé à oublier le paradis que fut l’Indochine, Yukiko est certaine que même s’il semble toujours lui échapper, Tomioka est l’homme de sa vie… C’est en 1955 que Mikio Naruse réalise Nuages flottants, adaptation d’un roman de Fumiko Hayashi (1903-1951) qui relate les relations chaotiques d’une femme et d’un homme qui n‘arrivent pas à se trouver. Considéré comme l’un des trois plus grands films japonais du 20e siècle par la revue de référence nippone Kinema Junpo (aux côtés des Sept Samouraïs de Kurosawa et de Voyage à Tokyo de Ozu), Nuages flottants parle, avec une magnifique sensibilité mais sans aucune mièvrerie, de sujets universels comme la passion et le souvenir. Contemporain de grands cinéastes comme Ozu, Kurosawa, Mizoguchi ou Kobayashi, Naruse (1905-1969) est souvent (et très injustement) resté dans leur ombre. A la tête d’un filmographie de près de 90 œuvres datant de la fin du muet aux années 60, Mikio Naruse signait des histoires touchant à l’essence même de la nostalgie amoureuse, le tout avec une forte économie d’effets et une grande efficacité dramatique. Nuages flottants s’ouvre ainsi sur des séquences qui alternent, avec une impressionnante fluidité et une permanente mélancolie, deux temps, celui du Tokyo dévasté de l’immédiat après-guerre et celui, baignant dans une euphorie sentimentale, de l’Indochine française… Dans une mise en scène épurée et avec un superbe couple d’acteurs ((Hideko Takamine est Yukiko et Masayuki Mori Tomioka), voici une romance déchirante qui sort, pour la première fois en Blu-ray dans une nouvelle restauration 4K. Yukiko vit la solitude des femmes modernes dans une relation qui, dans un lancinant mouvement sans progrès, se renoue pour toujours se défaire. La fin de Nuages flottants est d’une bouleversante beauté. Dans les suppléments, on peut voir la présentation du film à Cannes Classics 2025 (8 mn) en présence de Shion Komatsu (Toho Global), Koji Fukada (cinéaste), Vincent Paul-Boncour (Carlotta Films) et Gérald Duchaussoy (Cannes Classics). Paradis perdu (28 mn) est un entretien inédit avec Pascal-Alex Vincent, cinéaste et enseignant à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 qui dit : « Nuages flottants, c’est l’histoire d’une dépendance amoureuse toxique. Elle s’accroche à cet homme qui ne cesse de se dérober et qui sème la mort. » Enfin dans Fumiko Hayashi – Chronique d’un vagabondage (27 mn), Corinne Atlan, traductrice du roman Nuages flottants de Fumiko Hayashi, revient sur la vie, l’œuvre et le style de son autrice. (Carlotta)

LA PETITE DERNIÈRE

LA PETITE DERNIÈRE

Dans la salle de bain du petit appartement de ses parents, quelque part dans une banlieue, Fatima accomplit ses ablutions rituelles. Alors que le jour se lève, couverte d’une voile, la jeune fille fait sa prière avant de rejoindre sa mère et ses deux grandes sœurs pour manger des crêpes au chocolat et rigoler des choses de la vie. Sur un site de rencontres, sous le pseudonyme de Linda, Fatima fixe un rendez-vous à une femme. Tandis que Fatima ne fait qu’écouter, cette femme lui explique, assez crûment, des choses à apprendre. Dans un bar, sous un autre pseudonyme, Fatima drague encore, un peu moins timidement, une fille. Comme elle souffre d’asthme, Fatima participe à une session dirigée par un pneumologue. C’est là qu’elle croise Ji-Na, une jeune infirmière d’origine coréenne. Entre les deux jeunes femmes, un fort sentiment amoureux prend forme… Après Tu mérites un amour (2019) et Bonne mère (2021), Hafsia Herzi réussit le beau portrait d’une jeune femme qui s’émancipe de sa famille et de ses traditions. Et qui se met à questionner son identité. Comment concilier sa foi avec ses désirs naissants mais puissants. Mais l’amour lesbien est-il soluble dans l’islam ? En s’appuyant sur le roman éponyme de Fatima Daas, paru en 2020, la cinéaste raconte l’itinéraire d’une jeune femme mal à l’intérieur : « Pour autant, elle ne se cherche pas, elle sait qui elle est et par qui elle est attirée sexuellement. Mais elle ressent de la culpabilité par rapport à sa religion, à sa famille et à elle-même. Je pense qu’elle ne s’aime pas vraiment. Elle est dans une dualité; à la fois mal à l’aise avec son homosexualité et totalement désireuse de la vivre pleinement. » Au fil des saisons, sur une année, la cinéaste suit au plus près -en multipliant les gros plans- cette Fatima tiraillée dont le mot « lesbienne » déclenche l’agressivité. Car il lui fait entendre ce qu’elle est mais n’est pas totalement encore prête à être. En posant le mot, c’est comme si le secret s’effondrait. Ecartelée entre tradition et modernité, Fatima est dans une quête douloureuse mais demeure combattive, résiliente et surtout digne. Hafsia Herzi donne un film rare sur une femme lesbienne, arabe et musulmane. Elle a trouvé, avec la débutante Nadia Melliti, une actrice (couronnée du prix d’interprétation au dernier festival de Cannes) superbe. Et l’on voit naître le sourire de Fatima. C’est beau ! (Ad Vitam)

BUMPKIN SOUP

BUMPKIN SOUP

Ayant quitté sa campagne natale, la jeune Aki débarque dans une université de Tokyo où est inscrit Yoshioka, le garçon dont elle est amoureuse depuis le lycée. Sur le campus, tout en partant à la recherche de Yoshioka (qui ne semble pas faire grand cas d’elle), elle rencontre une galerie d’étranges personnages : des intellectuels blasés, des étudiants obsédés par le sexe et un professeur de psychologie, plutôt déjanté, à la recherche d’une improbable théorie sur la honte… En 1985, Kiyoshi Kurosawa n’est pas encore le prolifique cinéaste japonais remarqué et fêté jusqu’en Occident, auteur de Cure (1997), Kaïro (2001), Tokyo Sonata (2008) ou le récent Cloud (2025). A ses débuts, il est embauché par la Nikkatsu qui veut réactiver sa production déclinante de pinku eiga (film rose), genre cinématographique combinant narration et érotisme. En 1983, il tourne son premier long métrage, Kandagawa Wars, une histoire d’échanges sexuels de part et d’autre d’une rivière. Mais le manque de scènes érotiques déplaît à la compagnie japonaise et n’attire pas le public nippon. La Nikkatsu décide de ne pas distribuer son film suivant, Joshi dasei: Hazukashii seminar, car il ne correspond pas aux critères du genre et aux conventions du pinku eiga. Vexé, Kurosawa demande alors à la société des réalisateurs indépendants de racheter les droits du film qui sort, remonté, sous le titre de Bumpkin Soup (The Excitement of the DoReMiFa Girl en v.o.). Evoluant souvent à la limite de l’absurde et parfois du n’importe quoi, le film est un mélange foutraque d’influences, allant du cinéma japonais de la fin des années 1960, en particulier Seijun Suzuki et Nagisa Oshima, jusqu’aux Nouvelles vagues française et tchèque. Disponible pour la première fois en Blu-ray, Bumpkin Soup est un curieux film pink alliant humour, récit d’apprentissage et comédie musicale, Kurosawa expérimentant son travail sur le son et la musique.. Dans les suppléments, on trouve un essai vidéo de Jerry White (12mn) dans lequel l’auteur du livre Kiyoshi Kurosawa: Master of Fear se penche sur Kandagawa Wars et Bumpkin Soup, les deux premiers films pink du réalisateur. On peut voir également l’entretien (15 mn) mené avec Yoriko Doguchi qui fut, dans les années 80, la jeune égérie du photographe Kishin Shinoyama. Elle se souvient avec émotion de sa première collaboration avec Kiyoshi Kurosawa et de son partenaire de jeu, Juzo Itami. (Carlotta)

JEUNESSE – LA TRILOGIE DE WANG BING

JEUNESSE – LA TRILOGIE DE WANG BING

Wang Bing, 58 ans, est l’une des figures remarquables du cinéma chinois, connu pour ses impressionnants documentaires. Ainsi, de 1999 à 2003, travaillant seul et vivant dans un vieux quartier industriel de Shenyang, il filme et enregistre avec une caméra Digital Video (DV), la vie des ouvriers d’un quartier qui va bientôt être détruit du fait d’une réforme municipale. Ainsi naît le long documentaire A l’ouest des rails (trois parties, plus de 9 heures de projection) unique dans l’histoire du cinéma chinois indépendant. Le cinéaste va, à nouveau, s’attacher, avec Jeunesse, à une fresque monumentale sur la Chine contemporaine dont Le Monde a dit que c’était « un véritable monument élevé à la classe ouvrière ». Tourné sur une durée de cinq ans dans les ateliers textiles de la ville manufacturière de Zhili, à 150 km de Shanghai et découpé en trois volets (Le printemps, Les tourments et Retour au pays), Jeunesse aborde des problématiques cruciales du monde contemporain : tensions sociales, inégalités, corruption ou rapports de forces au sein du monde du travail, pour mieux soulever à travers elles des questions comme celles de l’intimité, de la famille, du vieillissement ou de la transmission. Dans Jeunesse (Le printemps) (215 mn), on voit de nombreux jeunes affluant de toutes les régions rurales traversées par le fleuve Yangtsé. Entre eux, les amitiés et les liaisons amoureuses se nouent et se dénouent au gré des saisons, des faillites et des pressions familiales. Dans Jeunesse (Les tourments) (226 mn), les histoires individuelles et collectives se succèdent dans les ateliers textiles de Zhili, plus graves à mesure que passent les saisons. Du haut d’une coursive, un groupe d’ouvriers observe leur patron endetté frapper un fournisseur. Dans un autre atelier, le patron a décampé. Les ouvriers se retrouvent seuls, spoliés du fruit de leur travail. Hu Siwen raconte les émeutes de 2011, à Zhili : la violence policière, l’enfermement et la peur. Après d’âpres négociations, les ouvriers rentrent chez eux célébrer le Nouvel An… Enfin, dans Jeunesse (Retour au pays) (152 mn), le Nouvel An approche et les ateliers textiles de Zhili sont quasi déserts. Les quelques ouvriers qui restent peinent à se faire payer avant de partir. Des rives du Yangtsé aux montagnes du Yunnan, tout le monde rentre célébrer la nouvelle année dans sa ville natale. Dans les suppléments de ce coffret de trois Blu-ray, on trouve notamment une conversation avec Wang Bing par Olivier Père (6 mn / 37 mn), un extrait de la remise du prix Jean Vigo 2025 (5 mn), le livret exclusif (80 pages) qui réunit trois grands entretiens avec le cinéaste et trois analyses de spécialistes de la société chinoise. Enfin, en option inédite, un mode de visionnage alternatif des trois films sous forme sérielle, découpés en 23 épisodes. (Carlotta)

OUI

OUI

Aux accents de Be my lover, Y. anime une soirée aussi luxueuse que déjantée où se mêlent les ultra-riches de Tel Aviv et des militaires de l’état-major de Tsahal en uniforme. L’alcool coule à flots, la drogue circule et Y., musicien de jazz, fait le pitre jusqu’à finir le nez dans un bassin. Où on le laisserait bien se noyer, si son épouse Jasmine ne venait pas le repêcher. Le couple finira sa nuit dans une magnifique villa, largement décorée d’oeuvres d’art contemporain, à sucer, de concert, les oreilles d’une femme âgée… Y. et Jasmine, danseuse et professeur de danse hip-hop, luttent pour une survie pure et simple passant par la vente de leur art, de leur âme et de leur corps à l’élite de Tel Aviv. Un jour, Y. se voit confier une mission de la plus haute importance, la mise en musique d’un nouvel hymne national aux paroles belliqueuses. Ecrit en trois chapitres (La belle vie, Le chemin et La nuit), Oui n’est assurément pas une œuvre de tout repos. Dans un pays traumatisé, les personnages imaginés par Nadav Lapid s’agitent comme des insectes déroutés qui se tapent la tête contre des portes fermées et se disent que la soumission est la seule vérité du temps. Voix discordante du cinéma israélien, Lapid montre aujourd’hui « quelqu’un qui choisit de ramper pour arriver à se faufiler dans l’ouverture de la porte avant qu’elle ne se ferme. » En compagnie de Leah, son ex-petite amie, Y. fait le chemin vers la frontière. Au loin, dans le sourd grondement des armes, une épaisse fumée noire s’élève au-dessus de Gaza. A bord de la voiture, Leah égrène l’effrayante litanie des hommes, des femmes, des enfants assassinés du 7 octobre. Tragédie musicale et fable bordélique, Oui ne fait pas dans la nuance, ni dans la mesure. Y. (Ariel Bronz) et Jasmine (Efrat Dor) sont emportés dans un tourbillon sur lequel semble régner ce Russe, homme le plus riche du monde, capable de faire pousser un gratte-ciel dans le désert en quelques secondes, mais en servant d’une… télécommande pourrie ! Un film hystérique et « malade » mais audacieux et saisissant qui scrute l’effroi du monde post-7 octobre. Et dont on sort étourdi et épuisé… (Potemkine)

MOI QUI T’AIMAIS

MOI QUI T’AIMAIS

Sacrée aventure amoureuse que celle de Simone Signoret et d’Yves Montand ! Elle l’aimait plus que tout, il l’aimait plus que toutes les autres. Sept ans après l’oubliable Ma mère est folle, Diane Kurys propose une plaisante illustration de ce vrai sous-genre cinématographique qu’est le biopic. Le point de départ pour la cinéaste, c’est Simone Signoret. La femme, l’actrice. « Il y a quelque chose de fascinant chez elle, dit Diane Kurys, une force, une détermination, mêlées à une sorte de fragilité, de vulnérabilité. Avant de commencer à écrire, elle me semblait à la fois impressionnante et un peu pathétique. Les bons personnages sont toujours faits de ces contrastes. Ce sont leurs ombres qui définissent leurs contours, comme les frontières de certains pays inconnus. » On entre donc dans les vies foisonnantes de deux monstres sacrés alors que Signoret travaille de moins en moins et boit de plus en plus tandis que Montand surfe sur les succès et aligne les conquêtes. Le film enchaîne les scènes où Signoret, occupée à un tricot, fait répéter Montand tandis que celui-ci lui reproche : « C’est de ta faute si tu ne tournes pas… » et que l’autre souffle : « Personne ne veut plus de moi» ou celle où le couple évoque, à l’occasion d’un voyage en URSS (où les gens ont une profonde tristesse dans le regard) les désillusions de son engagement à gauche. Le balancement lancinant entre ces deux sentiments que sont l’amour et la détestation traverse tout le film. Mais Diane Kurys s’attache quand même davantage à cette Simone Kaminker, née en 1921 à Wiesbaden dans une famille d’origine juive polonaise devenue Signoret, fabuleuse de beauté dans Casque d’or (1952) de Jacques Becker. Moi qui t’aimais montre, au-delà de l’alcool, des cigarettes, des rides, des kilos en trop, une femme en souffrance. Quand elle sent la fin venir, elle confie à Serge Reggiani, l’ami de toujours : « La vraie Simone, elle a eu peur toute sa vie. » Voici du cinéma classique et propre où, comme souvent c’est l’interprétation qui fait la différence. Parfois juste, parfois moins, Roschdy Zem en Montand nous laisse un peu sur notre faim. Ce n’est pas le cas de Marina Foïs qui éclaire littéralement sa Simone Signoret en l’habitant pleinement. Cheveux gris, veste en laine ou gilet noir sur chemise blanche, Signoret est là, dans l’attente de son Montand toujours en vadrouille, professionnelle et sentimentale. (Pan Européenne)

DEUX PIANOS

DEUX PIANOS

Après une longue période passée à se produire et à enseigner au Japon, Mathias Vogler, pianiste virtuose, est de retour en France. Il revient à Lyon où l’attend Elena, elle aussi, musicienne de grand talent, qui fut autrefois son professeur. Celle-ci tient à ce que Vogler reprenne une carrière de soliste et l’accompagne notamment dans ses prochains concerts à l’Auditorium de Lyon. Après une réception chez Elena, Vogler croise, au sortir de l’ascenseur de l’immeuble, une jeune femme blonde. Leurs regards se croisent. La jeune femme s’éloigne. Mathias Vogler est pris de malaise et s’effondre au sol… Revenu à lui et bouleversé, Mathias ne sait plus à quel saint se vouer, d’autant qu’il se pose aussi nombre de questions sur les choix à faire pour sa carrière. En se promenant dans un parc, le pianiste croise Simon, un petit garçon. Pétrifié, il le regarde jouer sous la surveillance de sa nounou. Le gamin fait une chute, se blesse légèrement. Vogler le suit tandis que sa gardienne l’emmène chez le pharmacien. De retour au domicile de sa mère, le musicien fouille dans les boîtes contenant des photos de son enfance. Le gamin croisé dans le parc lui ressemble comme deux gouttes d’eau. La rencontre avec ce double plonge Mathias dans une frénésie qui menace de le faire sombrer. Pire, elle le mènera à Claude, son amour de jeunesse. Loin du Nord, qui est le terreau de nombre de ses œuvres, Arnaud Desplechin, dans un mélodrame de l’intime, s’attache à des êtres en souffrance. C’est évidemment le cas de Vogler qui navigue entre ses regrets (une carrière précoce, l’exil et l’enseignement, reprendre les concerts, ou l’avenir plus terne de chef de chant) avant de déposer les armes aux pieds de Claude. C’est vrai aussi pour cette femme qui avait deux amants, qui est tombée enceinte très jeune et a décidé d’avoir un enfant sans plus se poser de questions. Effrayée par elle-même, elle s’est jetée dans les bras du hasard et a laissé le destin choisir à sa place. C’est vrai encore pour l’arrogante Elena qui décide de rendre les armes… Le cinéaste les observe au plus près, interrogeant aussi la liberté que l’on peut avoir ou pas dans les sentiments. Desplechin fait sienne, la phrase de Judith, l’amie de Claude : «Le malheur, c’est une perte de temps». Enfin, il se penche, avec émotion et tendresse, sur le lien qui unit Mathias et le petit Simon… Loin de son D’Artagnan flamboyant, François Civil est, ici, tout en retenue et en silences, un artiste et un père en quête de résilience. Autour de lui, on retrouve avec plaisir autant Charlotte Rampling (Elena) que Nadia Tereszkiewicz (Claude), Alba Gaïa Bellugi (Judith) ou encore Hippolyte Girardot en agent et ami… (Le Pacte)

NINO

NINO

Nous sommes vendredi. Nino apprend brutalement qu’il a un cancer de la gorge. Lundi, il commencera sa chimiothérapie: « Vous êtes jeune, donc prioritaire » lui a-t-on dit. Dans trois jours, Nino devra donc affronter une grande épreuve. D’ici là, les médecins lui ont confié deux missions dont celle de congeler ses spermatozoïdes pour préserver l’espoir d’une future parentalité, alors qu’il risque de devenir stérile, lui qui n’avait jamais réfléchi à devenir parent. Des impératifs qui vont mener le jeune homme à travers Paris, le pousser à refaire corps avec les autres et avec lui-même. Premier long-métrage de Pauline Loquès, Nino suit le parcours d’un jeune homme de 29 ans, complètement chamboulé par une nouvelle bouleversante, à travers Paris, où il se retrouve confronté à la réalité de sa maladie, à la difficulté d’annoncer la nouvelle à ses proches et à la quête d’un sens à sa vie. Nino essaye d’en parler autour de lui mais comment annoncer aux gens qui comptent pour vous que vous avez un cancer… Au fil des rencontres de Nino avec sa mère (Jeanne Balibar), son ex-petite amie, ses amis (William Lebghil, Estelle Meyer), et d’autres personnages, le film explore la solitude, la découverte de soi et l’espoir face à l’inévitabilité de la maladie. Présenté à la Semaine de la critique à Cannes 2025, Nino a valu à son interprète principal, Théodore Pellerin, le Fondation Louis Roederer Rising Star Award pour sa remarquable prestation. La réalisatrice qui a imaginé son film à la suite de la perte d’un proche terrassé dans la force de l’âge, donne, malgré un certain nombre de défauts ou de maladresses, le bon et sobre récit d’un drame intime au coeur d’une ville mouvante qui, malgré la foule, brasse aussi de multiples solitudes. Comment Nino va, peut-être renouer avec la vie car, malgré l’angoisse, il est question, ici, de vivre pleinement les trois jours restants et surtout de garder l’espoir… (jour2fête)

LA PETITE

LA PETITE

Dans un des bordels du quartier chaud de Storyville à La Nouvelle Orélans en 1917, Violet, 12 ans, assiste à l’accouchement de Hattie, sa mère. Un jour, débarque Bellocq, un jeune photographe, qui arrache à Madame Nell, la patronne, l’autorisation de venir tous les jours dans sa maison close, photographier ses sujets favoris : les prostituées. Violet est jalouse lorsqu’il s’occupe de sa mère et des autres filles. Mais bientôt, Bellocq réussit à amadouer la fillette qui va s’éprendre de lui… Dans les années 60-70, Louis Malle est un cinéaste qui aligne les succès (Viva Maria avec BB et Jeanne Moreau), les films d’auteur (Le feu follet, Le voleur), les documentaires (Calcutta et L’Inde fantôme) et… les scandales. En 1971, il raconte dans Le souffle au coeur, une histoire d’amour incestueux. La polémique est de taille. Elle le sera encore plus, en 1974, lorsque Malle signe Lacombe Lucien qui, en juin 1944, questionne l’héroïsme de l’engagement au regard du hasard des circonstances. Las des polémiques, Louis Malle décide de quitter la France pour les Etats-Unis. De 1978 à 1986, il y tournera sept films avant de revenir, en France, tourner le magnifique Au revoir les enfants. Parti à Hollywood pour échapper au scandale, le cinéaste y retombe pleinement avec cette Violet qui avance, droite et têtue, vers le métier de prostituée. Si la situation est glauque, le film est tout autre. D’abord Malle réussit à faire de ce bordel vu par le regard de Violet, un lieu séduisant par une superbe photographie signée Sven Nykvist, collaborateur habituel de Bergman. Et puis le cinéaste brosse, avec l’aide de la jeune Brooke Shields, le brillant et fascinant portrait d’une femme-enfant prise dans une étrange relation tant avec sa mère (Susan Sarandon qui fut l’épouse de Louis Malle) qu’avec Bellocq (Keith Carradine), un artiste inspiré par le photographe américain Ernst J. Bellocq (1873-1949), spécialiste des photos de nus dans le quartier rouge de New Orleans. (Sidonis Calysta)

PARFUM D’UN SORTILÈGE

PARFUM D’UN SORTILÈGE

Sous une pluie battante, une jeune femme suicidaire escalade la rampe d’un pont et se jette dans l’eau. Témoin de la scène, Esaka, qui sortait d’une soirée dans un bar avec ses amis, se précipite dans les flots pour la sauver. Après l’avoir emmenée chez lui, il apprend que la dénommée Akiko s’est enfuie de son foyer pour échapper à un mari violent. Esaka décide de l’héberger le temps qu’elle se relève de cette épreuve. Mais il tombe rapidement sous le charme de sa protégée tout en découvrant que l’histoire de cette dernière est plus complexe qu’il n’y paraît… Réalisé en 1985, Parfum d’un sortilège marque la collaboration prestigieuse entre la Directors Company, influent collectif de réalisateurs nippons qui marqua les années 1980, et le studio japonais Nikkatsu, célèbre pour sa gamme Roman Porno. Trois ans avant leur classique Evil Dead Trap, le duo formé par le réalisateur Toshiharu Ikeda (La vengeance de la sirène en 1984) et le scénariste Takashi Ishii (la série des Angel Guts) donne un film noir sulfureux mêlant drame, thriller et éléments érotiques (les images sont floutées), illustrant la tension entre protection, désir et les secrets que cache Akiko. En supplément de ce Parfum… présenté dans une nouvelle restauration 2K et inédit en Blu-ray, on trouve un entretien (23 mn) avec Shozo Ichiyama, directeur de la programmation du Tokyo International Film Festival, qui revient sur le fonctionnement et la renommée de l’éphémère Directors Company, avant de parler des films de Toshiharu Ikeda et de son scénariste Takashi Ishii. Par ailleurs, dans un essai vidéo (16 mn), Matthew E. Carter, maître de conférences en cinéma, analyse la relation existant entre la société de production indépendante Directors Company et le phénomène provocateur Roman Porno qui permit à la Nikkatsu de renflouer ses finances, de reconstruire ses studios, en jouant la carte de récits érotiques souvent jugés obscènes et qui valurent à la société différents procès mais également de capter l’attention par sa contestation face à la résignation politique japonaise. (Carlotta)

CLASSE MOYENNE

CLASSE MOYENNE

Avocat à Paris, Philippe Trousselard possède une superbe demeure dans le midi de la France. C’est là, au bord de la piscine ou dans son jardin, qu’il passe l’été. C’est aussi là que débarque Mehdi, avocat en devenir et petit ami de Garance Trousselard, la fille unique et gâtée de ses parents. Mais l’été ne va pas être de tout repos. Car l’évier de la luxueuse cuisine des Trousselard est bouché. Philippe sollicite Tony Azizi qui assure, avec sa femme Nadine, le gardiennage de la villa. Et qu’importe si Tony, Nadine et leur fille Marylou sont en train de fêter le vingtième anniversaire de cette dernière. Quand Philippe demande, on s’exécute. En tentant de réparer, Tony se retrouve recouvert, de la tête aux pieds, d’un liquide sombre et collant qui n’est assurément pas de l’eau. C’est la goutte de… qui fait déborder le vase. Les Azizi décident de rendre leur tablier. Et de réclamer leurs indemnités de départ. Mais Philippe les a toujours payé au black… Tout va rapidement s’envenimer. On est sans doute allé vite en besogne en comparant Classe moyenne avec le très applaudi et très réussi Parasite (2019) du Coréen Bong Joon-ho qui valut à son réalisateur la Palme d’or à Cannes. Même si, dans le film d’Antony Cordier aussi, il en va de riches et de pauvres. Qui vont s’affronter dans un duel de moins en moins feutré. Parce qu’avec de grosses sommes en jeu, les patrons comme les employés sont décidés à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Mehdi, « l’ancien pauvre » va bien tenter de mener la négociation à bien mais… Semée de bonnes notations sur le pouvoir de l’argent, voici une belle satire avec d’un côté des nantis odieux ou à côté de leurs pompes, de l’autre, des gens modestes qui se révèlent féroces. Au départ, tant Philippe Trousselard apparaît comme un solide abruti, on est en empathie avec les Azizi. Mais, force sera de constater qu’ils na valent guère mieux. Laurent Laffite (Philippe), Elodie Bouchez (Laurence), Ramzy Bedia (Tony), Laure Calamy (Nadine), Sami Outalbali (Medhi), Noée Abita (Garance) et Mahia Zrouki (Marylou) sont savoureux. On passe un « bon » moment en… famille. (Arcadès)

METEORS

METEORS

Mika, Daniel et Tony sont trois amis qui font la fête, boivent et fument, discutent de tout et rien. Afin de quitter la région et la ville de Saint-Dizier où ils tournent en rond, Mika et Daniel rêvent de monter un chenil à La Réunion. Tony gère une entreprise de sous-traitance dans le BTP qui fait des chantiers pour un organisme de gestion des déchets nucléaires. Mika travaille à mi-temps dans un Burger King tandis que Daniel ne travaillle pas. Tout bascule lors d’un coup raté, au sortir d’une soirée très arrosée, qui fait perdre à Mika son permis de conduire et sa voiture, et envoie Mika et Daniel en garde à vue puis devant une juge en comparution immédiate. Une crise d’épilepsie durant l’audience fait découvrir à Daniel l’état de dégradation de sa santé. L’avocate de Mika et Daniel leur explique qu’ils doivent faire leurs preuves dans les six mois avant l’audience de jugement : ils doivent se désintoxiquer et trouver du travail. Tony accepte de les embaucher dans son entreprise. On avait découvert Hubert Charuel en 2017 lors de la sortie de Petit paysan qui annonçait des films « régionaux » comme Vingt dieux ou La pampa. Fils d’un couple d’agriculteurs et ayant travaillé dans le secteur de l’élevage laitier avant de s’orienter vers des études de cinéma, le cinéaste racontait le drame d’un paysan (l’excellent Swann Arlaud) découvrant que son troupeau est malade. Le film décrocha trois César en 2018 : meilleur premier film, meilleur acteur et meilleure actrice dans un second rôle pour Sara Giraudeau. Depuis, on avait perdu Hubert Charuel de vue. On le retrouve, ici, co-réalisant avec Claude Le Pape, ce Météors qui s’intéresse à la trajectoire de trois copains inséparables qui ont plein de rêves, pas beaucoup de chance et qui s’abiment, inertes, dans des galères à répétition. Si les trois comparses ont d’abord l’air de s’amuser dans des coups foireux mais pas bien méchants, ils vont déchanter et lorsqu’ils partent travailler, grâce à Tony, dans un site d’enfouissement de déchets nucléaires, l’angoisse qui se dégage de ces lieux n’a rien à envier à la dégringolade de ces potes qui tentent de sortir de la stagnation et de la dépendance. Idir Azougli (Daniel), récompensé d’un César de la meilleure révélation masculine, Salif Cissé (Tony) et Paul Kircher (Mika) portent ce film social réaliste sans tomber dans le misérabilisme. (Pyramide)

PREMIERES CLASSES

PREMIERES CLASSES

En Ukraine, maintenir les écoles ouvertes est devenu un acte de résistance. Sur la ligne de front ou dans des zones plus reculées, l’apprentissage continue malgré les alertes, les coupures d’électricité et les menaces constantes. Depuis février 2022 et l’invasion par la Russie, les Ukrainiens ne se sont pas résignés à baisser la tête, ni les bras. Les écoles du pays suivent leurs cours, comme le montre le documentaire de Kateryna Gornostai qui filme, entre primaire et en secondaire, le quotidien bouleversé des jeunes élèves comme de leurs enseignants. Présenté en compétition officielle à la Berlinale 2025, Premières classes, sans jamais montrer des images du front ou, plus généralement, des combats, révèle combien la guerre use, depuis quatre ans maintenant, des adultes, des adolescents et des enfants. La guerre est devenue un environnement aussi quotidien que banal, rythmé par les sirènes d’alerte qui interrompent tout, contraignant régulièrement enseignants et élèves à se réfugier dans des abris souterrains. On voit aussi des gamins apprenant à faire la différence entre un jouet et une peluche piégée par un explosif tandis que les plus grands apprennent à manier les armes ou à pratiquer les gestes de premiers secours. Dans des salles de classe qui ont élu domicile dans des caves, des sous-sols, des stations de métro, Kateryna Gornostai raconte la résilience ukrainienne. Un témoignage précieux où chaque image raconte la ténacité et la dignité face au chaos. (Blaq Out)

KAAMELOTT – DEUXIÈME VOLET – PREMIÈRE PARTIE

KAAMELOTT – DEUXIÈME VOLET – PREMIÈRE PARTIE

Après la chute de Lancelot, le roi Arthur ne se sent pas prêt à reprendre le trône ni à poursuivre la quête du Graal. Les dieux, en colère contre son refus d’éliminer Lancelot, le poussent à réorganiser la Table Ronde. Le refus obstiné d’Arthur précipite le Royaume de Logres à sa perte. Il réunit ses Chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés, autour de la Nouvelle Table Ronde et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du Monde, des Marais Orcaniens aux terres glacées du Dragon Opalescent. Lancelot, de son côté, est hanté par son père et entraîné dans la magie noire. Réalisé, écrit, interprété, monté et mis en musique par Alexandre Astier, ce film est la suite du film Kaamelott : premier volet (2021) qui rencontra un beau succès dans les salles avec 2,6 millions de spectateurs Sur les écrans en octobre 2025, ce Deuxième volet, première partie (qui rassembla un peu plus d’un million de spectateurs) est divisé, on l’a deviné, en deux parties distinctes, tournées simultanément, avec une sortie espacée d’un peu plus d’un an, Kaamelott : Deuxième volet, partie 2, étant attendu pour 2026. Mais bien entendu, à l’origine de toute cette aventure cinématographique, il y a l’excellente série télévisée éponyme diffusée sur M6 de janvier 2005 à octobre 2009 et qui nous mit en joie, dans ses premiers formats très courts, avec sa vision drolatique et décalée de la légende arturienne. Evidemment, le passage sur grand écran guettait ! S’il dispose de gros moyens de production, d’un beau casting (Alexandre Astier, Christian Clavier, Alain Chabat, Audrey Fleurot, Lionnel Astier, Virginie Ledoyen, Anne Girouard, Jean‑Christophe Hembert, Guillaume Galienne, Clovis Cornillac, Redouane Bougheraba), d’une bande musicale brillante, de dialogues pleins de gouaille, le film ne retrouve pas l’humour absurde de la série originale. Au total, voici un exemple d’héroic fantasy à la française avec une petite touche Seigneur des anneaux qui peine à trouver son rythme… C’est dommage et frustrant. (M6)

CHIEN 51

CHIEN 51

Patron d’Alma, une société d’IA dont les programmes sont déployés dans tous les services de police, Kessel est abattu alors qu’il rentre chez lui. Branle-bas de combat dans la capitale. Tous les services sont sur les dents. Le ministre de l’Intérieur promet une résolution rapide de l’affaire. Flic fatigué et insomniaque, Zem Brecht, fonctionnaire dans la zone 3, est mis sur le dossier d’autant que les morts violentes se succèdent. Bientôt, Zem va être « verouillé ». Plus question d’enquêter. On lui colle dans les pattes, une certaine Salia Malberg, flic d’élite oeuvrant dans la zone 2, qui reprend l’affaire. Mais sans réussir à avancer beaucoup plus qu’un Zem qui regarde, avec un rien d’ironie, sa « collègue » se démener comme elle peut dans une histoire qui a tout du parfait bourbier… Connu pour ses deux grands succès que furent Bac Nord (2021) et Novembre (2022), Cédric Jimenez adapte le roman de Laurent Gaudé pour un thriller dystopique dans le Paris de 2045, désormais coupée en trois zones correspondantes aux classes sociales. Dans un univers crépusculaire qui fait souvent penser à celui de Blade runner, Chien 51 s’intéresse d’abord à un de ces flics quasiment à la dérive que le cinéma apprécie souvent. Zem Brecht a tout vu, tout bu, tout lu. Toujours en retard au boulot, on ne lui en fait pas spécialement grief parce qu’on sait bien que c’est un bon. D’autant plus que l’assassinat de Kessel ressemble de plus en plus à un complot dans lequel un certain John Mafram (Louis Garrel) semble avoir un rôle majeur. Pour la résolution de cette histoire, Zem (Gilles Lellouche) aura bien besoin de l’aide du commandant Malberg (Adèle Exarchopoulos), une cabossée de la vie comme lui. Autour de ces deux personnages, Cedric Jimenez organise une aventure qui a le mérite de ne jamais se relâcher en multipliant les pistes. Pourtant, cette dystopie qui met face à face l’humain et la machine IA, ne parvient pas vraiment à nous emballer. Comme si, curieusement, on avait déjà vu tout ça. (Studiocanal)

UNE NUIT DE RÉFLEXION

UNE NUIT DE RÉFLEXION

Au milieu des années cinquante, quatre illustres personnages se croisent dans une chambre d’hôtel de New York. A aucun moment, leurs noms ne sont prononcés pendant le récit. Il y a là un professeur à la coiffure hirsute, une actrice blonde, son époux un joueur de base-ball et enfin un sénateur qui s’illustra tristement dans la « chasse aux sorcières » à Hollywood à l’heure de la Guerre froide. On n’aura guère de mal à reconnaître Albert Einstein, l’homme de E=Mc2, l’iconique Marilyn Monroe, Joe DiMaggio, l’une des légendes de base-ball et le sinistre Joseph McCarthy. Quatre personnages qui se retrouvent dans un huis‑clos élégant où les dialogues intimes et troublants sur l’amour, le sexe, le pouvoir, la politique, la physique quantique, la bombe atomique et les traumatismes de l’enfance, révèlent leurs fragilités et contradictions. En 1986, le cinéaste britannique Nicolas Roeg (1928-2018) est au milieu de sa carrière de metteur en scène lorsqu’il tourne Insignifiance (en v.o.), une sorte de jeu de miroirs qui explore une rencontre improbable entre quatre personnages mythiques, à différents titres. Deux d’entre elles se découvrent plus en commun qu’elles n’auraient pu l’imaginer. Avant de passer à la réalisation, Nicolas Roeg connut une belle carrière de directeur de la photographie, oeuvrant notamment auprès de Roger Corman (Le masque de la mort rouge), François Truffaut (Farenheit 451) ou John Sclesinger (Loin de la foule déchaînée). En venant au cinéma comme metteur en scène, Roeg cultiva l’image d’un auteur singulier et déroutant proposant une déconstruction narrative aussi théâtrale que cérébrale. De quoi, évidemment dérouter un spectateur contraint de réarranger les éléments du récit pour en saisir la ligne narrative… Mais ce travail, certes inégal, a aussi un côté fascinant. Et on peut aussi se raccrocher aux comédiens: Michael Emil en Einstein, Theresa Russell en star, Gary Busey en vedette des New York Yankees et Tony Curtis, tout à fait brillant dans la peau de McCarthy. (Metropolitan)

HISTOIRES DE FANTÔMES CHINOIS

HISTOIRES DE FANTÔMES CHINOIS

C’est en 1988 que sort le premier volet de Histoires de fantômes chinois dans lequel le réalisateur Ching Siu-tung raconte l’histoire de Ning, un inspecteur des impôts un peu timide, qui doit se rendre dans des campagnes reculées pour faire son travail. Lors de l’une de ses habituelles tournées, il passe la nuit dans le temple Lan Jou. Il rencontre le taoïste Yen et Hsiao-tsing, une femme mystérieuse. Celle-ci est en fait un fantôme séduisant les hommes pour les offrir à son maître l’arbre démon. Avec Tsui Hark comme producteur au sein de la Film Workshop, Ching Siu-tung réinvente le film de fantômes avec ce qui deviendra une trilogie en faisant le remake de L’ombre enchanteresse, un film hongkongais réalisé par Li Han-hsiang et sorti en 1960. En 1990, le second volet, toujours avec Leslie Cheung (Adieu ma concubine, Happy Together) dans le rôle de Ning, met en scène quatre combattants se retrouvant pris dans une guerre entre un magicien et un général corrompu. Enfin, en 1993, cette trilogie (qui sort dans une belle édition limitée Blu-ray, restaurée 4K Ultra HD) s’achève avec un dernier volet où Fong (Tony Leung, prix d’interprétation masculine à Cannes 2000 pour In the Mood for Love de Wong Kar-wai) et son maître s’arrêtent au temple Lan Jou pour passer la nuit. Ce temple est le repaire du démon Lao-lau qui se nourrit de l’énergie vitale des hommes. Alors que son maître part combattre les démons, Fong rencontre Lotus, un fantôme à la solde de Lao-lau. Sur fond de romance et de duels, on retrouve, ici, le charme d’un genre rythmé et virevoltant qui a toujours ses fans. (Metropolitan)

SIGNES EXTÉRIEURS DE RICHESSE

SIGNES EXTÉRIEURS DE RICHESSE

Jacques Lestrade alias Gigi est un vétérinaire playboy. Il est très riche, il a une très grosse voiture, un très grand appartement luxueux, il fréquente le Tout-Paris et il plaît aux jolies filles. Il a confié la gestion de ses finances à son ami Jérôme Bouvier, qui se prétend « expert en comptabilité ». Tout va bien jusqu’au jour où débarque Béatrice Flamand, une jeune mais redoutable inspectrice des impôts. Jolie comédie mordante du début des années 1980, mise en scène par Jacques Monnet, Signes extérieurs… scrute avec humour et ironie les comportements et les excès d’une société obsédée par l’argent et le paraître, mêlant situations absurdes et dialogues piquants. À travers ce ton à la fois caustique et populaire, le film aborde des thèmes universels – l’avidité, les rivalités sociales, les petites lâchetés quotidiennes – tout en offrant un regard acéré sur la France de l’époque. Pétulante figure du cinéma français, Josiane Balasko s’impose depuis plus de quarante ans comme une actrice majeure, à la fois populaire et moderne. Révélée au sein de la troupe du Splendid, elle développe très tôt un jeu instinctif, une liberté de ton qui la conduisent à incarner des personnages puissants, souvent en marge, toujours profondément humains. Actrice, scénariste et réalisatrice, elle défend un cinéma audacieux, généreux, souvent impertinent, mais toujours profondément ancré dans le réel. Toujours active à 75 ans (on l’a vu dans Quand vient l’automne de François Ozon) Josiane Balasko a connu de belles années 80, période clé de son parcours. Elle incarne, ici, une inspectrice des impôts qui ne s’en laisse pas conter auprès de Claude Brasseur (Gigi) et Jean-Pierre Marielle (Bouvier). En supplément, une interview (8 mn) de Josiane Balasko. Amusant. (Rimini éditions)

LES KEUFS

LES KEUFS

Inspecteur de police, Mireille Molyneux a l’habitude de se travestir pour infiltrer le milieu du proxénétisme et traquer sans relâche les souteneurs. Elle finit ainsi par arrêter Charlie, un mac violent. Désireuse d’aider une jeune prostituée qui veut s’en sortir, Mireille ignore qu’ayant été placée sous le coup d’une fausse accusation de corruption, elle est étroitement surveillée par ses collègues de l’Inspection générale des services (IGS)… Réalisé en 1987 par Josiane Balasko, Les keufs, sa seconde réalisation après Sac de nœuds (1985) est une comédie policière aux dialogues colorés, qui se joue des codes du polar et de la satire pour brosser le portrait d’une police du quotidien, loin des figures héroïques ou idéalisées. À sa sortie, le film séduit par son audace et son irrévérence : tout en gardant le ton caustique qui la caractérise, Josiane Balasko y dénonce l’abus d’autorité, les solides clichés racistes ou encore le sexisme. Elle forme un duo attachant avec Isaach de Bankolé, tandis que Jean-Pierre Léaud est hilarant en commissaire de police hystérique. Et on a plaisir à retrouver, ici, Ticky Holgado au coeur d’un gag récurrent où il en prend plein la figure. Avec le recul, Les keufs peine à surprendre. En supplément, une interview la réalisatrice-comédienne (15 min). (Rimini éditions)

GRAINE DE YAKUZA

GRAINE DE YAKUZA

Père de deux garçons, un yakuza échoue lors d’une mission et doit payer un tribut afin de prouver sa loyauté envers les autres familles de yakusas. Pour cela, il doit tuer son fils aîné. Caché derrière une porte, le jeune frère assiste à cette terrible scène. Dix ans plus tard, Riki Fudoh, le jeune frère, devenu maintenant l’élève le plus intelligent et le plus populaire de son lycée, rassemble ses amis et décide de prendre sa revanche sur son père et tous les autres chefs yakusas. Mais les méthodes de ces jeunes gens sanguinaires n’ont rien à envier à celles de leurs pères. Un à un, ils vont éliminer les chefs des clans yakuzas du Kyushu… En 1996, le public occidental découvrait l’univers délirant et ultra-violent du Japonais Takashi Miike avec Graine de yakuza, adapté d’un manga de Hitoshi Tanimura. Mise en scène graphique, personnages hauts en couleur, thèmes transgressifs… sa signature est déjà bien présente, annonciatrice de son cinéma extrême et virtuose, qui fera des merveilles sur Audition et Ichi The Killer et imposera bientôt son auteur comme l’une des voix les plus originales du septième art nippon contemporain. Une esthétique baroque, une mise en scène virtuose avec des ralentis, des zooms agressifs, des angles biscornus pour un poème violent et spectaculaire sur un héritage meurtrier. Dans les suppléments de ce film qui sort, dans une restauration 4K, pour la première fois en Blu-ray, on trouve un entretien avec le réalisateur Takashi Miike (41 mn) qui revient en détail sur Graine de yakuza, l’un de ses films préférés, initialement prévu pour une sortie en direct-to-video, mais qui finira par faire le tour des festivals. Par ailleurs, dans un second entretien (16 mn), l’acteur Shosuke Tanihara se souvient de sa première expérience de cinéma dans le rôle de Riki Fudoh, puis évoque ses souvenirs avec ses partenaires de jeu et les deux suites du film tournées par Yoshiho Fukuoka. (Carlotta)

ESCAPE FROM THE 21ST CENTURY

ESCAPE FROM THE 21ST CENTURY

En 1999, trois adolescents découvrent qu’un simple éternuement leur permet de voyager dans le temps. Propulsés dans une aventure hors du temps, ils se retrouvent chargés d’une mission capitale : sauver le monde… Et si un simple éternuement pouvait nous transporter de vingt ans dans le futur. Avec cette idée, le cinéaste chinois Yang Li va construire une aventure qui réussit avec brio à mêler le drame social, l’action, la comédie, la romance, le triangle amoureux et évidemment la science-fiction. On peut dire que ce réalisateur n’a peur de rien en matière de cinéma et qu’en plus ça fonctionne parfaitement. Cette Evasion… enchaîne, avec une énergie folle, les séquences délirantes, passant d’un format à un autre, d’un gag à l’autre, s’essayant à l’animation et changeant, en un tournemain, d’époque. Bien sûr, il ne faut pas chercher de la cohérence et encore d’explication. Ce n’est pas le souci de Yang Li qui s’ingénie à balancer, avec drôlerie, ses idées visuelles en rafale. Pour le grand plaisir du spectateur promené à tous les coins de l’écran. Mieux, les personnages ont de l’épaisseur et ils parviennent à donner une consistance à des thèmes comme le passage à l’âge adulte, le temps qui passe ou les choix qui donnent du sens à l’existence. Voilà de la science-fiction qui invite à la rêverie. On rit parfois, on sourit souvent et on est porté aussi par une vraie mélancolie qui affleure volontiers dans une histoire imprévisible, parfaitement détraquée et divertissante. Dans les suppléments, on trouve le court-métrage de Yang Li, Lee’s Adventure (2009, 20 mn). (Blaq Out)

C’ÉTAIT MIEUX DEMAIN

C’ÉTAIT MIEUX DEMAIN

Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 50. Soudainement propulsés en 2025, le couple Dupuis découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu, comme il se doit, dans l’ombre de l’époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’Homme voler en éclat, c’est un cataclysme. Entre vent nouveau et parfum d’antan, ce voyage dans le temps ne sera pas de tout repos. Comédienne avant de réaliser, ici, son premier long-métrage, Vinciane Millereau se souvient que sa grand-mère maternelle, interrogée sur ce qui avait réellement changé sa vie, avait répondu : « La machine à laver. Elle a révolutionné mon existence ! » Sans surprise, cette machine à laver occupe un rôle central dans l’intrigue en tant qu’emblème du temps de liberté gagné par les femmes. La nouvelle machine à laver gagnée par les Dupuis grâce au concours est donc le prétexte d’une dispute entre Hélène et Michel et elle déclenche cette faille temporelle. Michel préférerait une télévision qui ferait plaisir à toute la famille, quand Hélène s’accroche de toutes ses forces à cette perspective toute neuve de liberté. Avec C’était mieux…, nous sommes en 1958 dans la France des Trente glorieuses. Le commerce est florissant, la vie est calme, les gens plus prévenants. Et soudain, voilà les Dupuis propulsés en 2025. Chômeur et homme au foyer, Michel découvre la ville aujourd’hui : les commerces qui ferment, la pauvreté, les embouteillages, l’agressivité des gens… Pour la cinéaste, ce voyage dans le temps en forme de comédie volontiers burlesque (bien portée par Didier Bourdon et Elsa Zylberstein) était l’occasion rêvée pour aborder tout le chemin parcouru par les femmes. « Je voulais montrer, dit-elle, qu’en soixante-dix ans les femmes ont acquis énormément de choses ! En 1958, la femme a le droit de vote depuis 1944, mais elle n’a pas le droit de travailler sans l’autorisation de son mari, ni d’avoir de compte en banque à son nom, pas de moyen de contraception, pas le droit d’avorter, ni de divorcer… » (UGC)

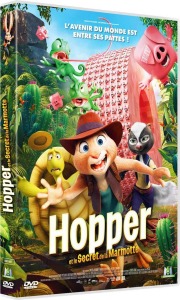

HOPPER ET LE SECRET DE LA MARMOTTE

HOPPER ET LE SECRET DE LA MARMOTTE

Ayant fait de sa différence une force, Hopper explore le monde avec Meg, moufette experte en arts martiaux, et Archie, une tortue sarcastique. Lorsque Hopper découvre Gina, sa sœur, tout bascule : il n’est pas seul. Tiraillé entre loyauté et devoir, il part en quête d’un pouvoir légendaire pour sauver les siens. La légende raconte en effet qu’une mystérieuse marmotte, cachée dans une montagne secrète, aurait le pouvoir de remonter le temps. Quand il apprend qu’elle serait la seule à pouvoir sauver son espèce, Hopper, aventurier intrépide, est prêt à tout pour retrouver la trace de cette marmotte ! Commence alors une aventure périlleuse et semée d’embûches à travers des mondes saisissants, où secrets et dilemmes s’entremêlent. D’autant qu’il semble que Hopper n’est pas seul à vouloir mettre la main sur le secret de la marmotte! Après Hopper et le hamster des ténèbres (2022), création franco-belge réalisée par Ben Stassen et Benjamin Mousquet, où l’on avait découvert le jeune Hopper, né mi-poulet, mi-lapin, obsédé par l’aventure même s’il était plutôt maladroit, c’est Benjamin Mousquet, en solo, qui signe ce second opus. Il donne un film d’animation familial et dynamique où le Poulapin assume, désormais, son rôle de meneur, entraînant ses amis dans une nouvelle quête. Dès la scène d’introduction, on comprend que ce Hopper 2 lorgne du côté d’Indiana Jones sur fond de chasse au trésor. Tout cela est bon enfant et plein de rebondissements d’autant que les équipiers d’Hopper apportent, en prime, une dose d’humour. Un divertissement qui va à un rythme soutenu dans un bon mélange d’aventure et de comédie. (M6)